トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 農林部 > 農林部の地域機関 > さいたま農林振興センター > 買う・食べる・体験する情報 > 手作りみその作り方

ページ番号:21267

掲載日:2024年1月16日

ここから本文です。

手作りみその作り方

用意するもの

- 麹、大豆、塩(量は、下記の表を参考にお好みで。)

|

種類 |

麹 |

大豆 |

塩 |

出来上がり量 |

塩度 |

|---|---|---|---|---|---|

|

辛口 |

2 |

4.0 |

1.8 |

約12.5 |

14 |

|

辛口 |

2 |

3.4 |

1.5 |

約11.0 |

13 |

|

甘口 |

2 |

3.3 |

1.3 |

約10.5 |

12 |

|

甘口 |

2 |

2.5 |

1.0 |

約8.8 |

11 |

|

甘口 |

2 |

2.0 |

0.8 |

約8.0 |

10 |

- 保存用のかめ、又はプラスチックの容器

- 豆を煮る器具と鍋やザルなど

- 煮た豆を潰す道具

- 混ぜ容器(できるだけ大きなものが混ぜやすい。サラダボールなどでも可。)

材料配合のポイント

配合する材料の量によって、以下の特徴があります。

- 麹の多いものは、早く熟成し、甘みがあります。

- 大豆の多いものは、熟成は遅いものの、味は濃厚です。

- 塩の多いものは、熟成は遅いものの、貯蔵が効きます。

麹(こうじ)について

みその風味と色づけに大切な働きをします。

家庭で味噌を作る場合は、市販のものを利用するのが便利です。

生麹と乾燥麹があり、大型食料品店やデパート、通信販売などで手に入ります。

大豆について

みその旨みと色づけを決める成分を含んでいます。

市販の大豆の場合、国内産を購入しましょう。輸入品は脂肪を多く含み、みそ用にはそのままでは適さないことが多いためです。

国産の大粒で種皮が薄く、黄色で光沢のあるものがよいでしょう。

塩について

市販の上質塩か並塩を使いましょう。みそづくりに慣れてきたら、こだわりの塩を使ってみるのも良いでしょう。

市販のみそは減塩が流行ですが、手作りでは標準の配合割合で作り、調理の段階で減塩を考えた方が無難です。

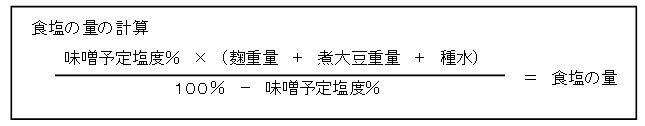

種水について

みその成分の50%は水分で、仕込みの際に水分調整のために加える水を「種水」と呼んでいます。

種水に大豆の煮汁(通称「あめ」)を使うこともあります。

手作りみその作り方(手順)

(1)

大豆を水洗いします。虫食いなどを取り除きます。

(2)

大豆の量の3倍くらいの水に一晩浸けます。

大豆は、水を含むと倍くらいに膨らみますので、大きめの容器に入れます。

(3)

一晩水に浸けた大豆を割ってみて、中が平らなら給水は十分です。

(4)

大豆を煮ます。親指と小指でつまんで、軽く潰れるくらいの固さが煮上がりの目安です。

焦がさないよう、注意してください。

(5)

大豆が煮上がったら、水切りをします。

(6)

麹に、必要な量の9割程度の塩を混ぜておきます(塩切麹)。

残した塩は、後で振り塩に利用します。

(7)

煮豆を熱いうちにすり鉢で潰すか、大きめで厚手のポリ袋に入れ、上から手のひらや、ビール瓶などで叩いて潰します。

いずれの場合も少量ずつ潰していくと効率的です。

(8)

潰した大豆が人肌に冷めたら、塩切麹と潰した大豆を十分に混ぜます。

あまりこねすぎないように注意しながら、種水として水または大豆の煮汁を加え、耳たぶくらいの固さに調整します。

(9)

できた材料の空気を抜くために大きな団子状に丸め、「みそ玉」を作ります。

(10)

貯蔵用容器は、あらかじめ熱湯などで殺菌し、乾かしておきます。

材料を詰める前に、底一面に塩をふっておきます。

(11)

この貯蔵用の容器に、底のほうから隙間のできないように「みそ玉」をたたきつけるようにしてきっちり詰め、手で押し付けて空気を抜きます。

(12)

最後に表面を平らにし、乾燥やカビの発生防止のため、残しておいた塩でたっぷりと振り塩をし、表面にラップを張り付けておきます。

(13)

カビの原因になりますので、容器に材料がついたらきれいにふき取り、混ぜた材料すべての重さの20%くらいの重しを載せます。少量の場合は、重しはなくても大丈夫です。

(14)

直射日光の当たらない涼しいところに保存します。

3か月くらい経ったら様子を見てみましょう。

表面にカビが生えてきたらその部分をそぎ取り、平らにならして手塩を振り、引き続き保存します。

(15)

仕込み後、夏を越して、6か月から1年くらいが最高の賞味期間です。

麹菌が生きていますので、常温でそのまま置いておくと熟成が進みます。

好みの熟成度合いになったら冷蔵庫に保管しましょう。