環境科学国際センター > ココが知りたい埼玉の環境 > ごみと廃棄物は違うの?

ここから本文です。

ページ番号:273452

掲載日:2025年12月10日

ごみと廃棄物は違うの?

この記事はニュースレター第69号(令和7年10月発行)に掲載したものです。

Question - 質問します

ごみと廃棄物は違うの?

Answer - お答えします

資源循環・廃棄物担当 長谷 隆仁

ごみと廃棄物は、世間では同じ意味で使われることもある言葉ですが、法律上の「ごみ」と「廃棄物」は区別されています。この区別には、過去数百年に渡る様々な問題を解決すべく戦ってきた歴史的な経緯がある訳ですが、同時に、問題に向き合っていた人達の考えや意思が込められているのです。

「ごみ」とは

江戸時代、川や水路は水運のための重要な都市インフラの一つでしたが、様々なものが捨てられる所でもあり、都市運営上、水路清掃は重要でした。 広辞苑によると、ごみは 「水底にたまった泥状のもの」が転じたものとされ、慶安元年(1648年)、「ごみ」に関して初期に出された触書(今でいう法律の一種)も、 まさにこの清掃に関わるものでした。以降、請負人による収集や投棄先(埋立)の指定など、現在に繋がるごみ処理の仕組みが整えられていった訳ですが、それとともに、「ごみ」という言葉は、「塵芥」などの言葉とともに(法律用語としても)使われる事になります。

「汚物」とは

明治時代、開国により伝染病が国内でしばしば猛威を振るうようになりました。県・警察が出す道路清掃規則や塵芥規則では対応できなくなり、明治33年(1900年)に伝染病対策の柱の一つとして「汚物掃除法」が施行されました。そこでは、当時海外から学んだ公衆衛生の考えから、「汚物」について「汚物ハ塵芥汚泥汚水及屎尿」と定義し、「塵芥」を「屎尿」(大小便のこと)などとともに伝染病の原因となる対策すべき「汚物」の一つとして、規制する事になりました。

「廃棄物」とは

大正・昭和初期からの都市人口の増大や重化学工業の進展により、「汚物」の中身や状況も様変わりしていきます。特に大きな変化は、肥料価値を失った余剰屎尿の増大と工場由来の汚物の出現です。工場由来の汚物を「特殊の汚物」等として市町村の監督下とする条項等を新設した「清掃法」を昭和29年(1954年)に新しく制定しましたが、高度成長期以降問題化してきた公害に十分対応できるものではありませんでした。なお、この法律から当用漢字にない「塵芥」にかわり、「ごみ」が使われるようになりました。

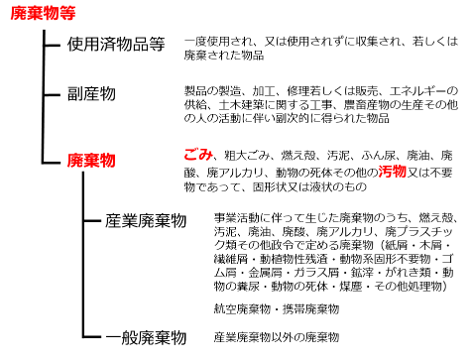

そこで、昭和45年(1970年)の公害国会で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃掃法)」が制定されました。「廃掃法」は、公衆衛生・公害問題の原因として対策すべきものを「廃棄物」と呼び、「ごみ」などの「汚物」だけでなく不要物として広く規制することになりました。さらに、事業者が処理すべき「産業廃棄物」を明確にし、市町村が処理すべき「一般廃棄物」と区別しました(図1)。

図1 廃棄物処理に関する現在の法律上の区分概略

「廃棄物」の次は?

廃掃法の制定以降、廃棄物という言葉が、世間で広まってごみと同じ意味で使われるようにもなりましたが、法律上は、「ごみ」と「廃棄物」を区別しています。この区別には、各時代の問題を解決するために法律を改め、「ごみ」のほかに対象を拡大し、それを「汚物」や「廃棄物」と名付けてきたという歴史的な経緯がある訳ですが、その問題に向き合っていた人達の考え、意思も込められているのです。

ところで、昭和後半以降に問題化してきた地球環境・資源エネルギー問題に対して、平成12年(2000年)に「循環型社会形成推進基本法」が制定されました。この法律では、「廃棄物」に副産物など加え、循環資源とすべきものを「廃棄物等」と呼んでおり、「ごみ」に始まった対象範囲の拡大は今も続いています。もしかすると、将来「ごみ」と「廃棄物等」は違うの?という質問がされる時代が来るかもしれませんね。

お問い合わせ