環境科学国際センター > ココが知りたい埼玉の環境 > 侵略的外来生物とはどのような生き物ですか?

ここから本文です。

ページ番号:269876

掲載日:2025年7月3日

侵略的外来生物とはどのような生き物ですか?

この記事はニュースレター第68号(令和7年7月発行)に掲載したものです。

Question - 質問します

侵略的外来生物とはどのような生き物ですか?

Answer - お答えします

自然環境担当 米倉 哲志

皆さんの周りには、もともと日本に生息しておらず、国外から人によって持ち込まれた生き物がたくさんいます。そのような生き物を「外来生物」と呼んでいます。その中で、持ち込まれた地域の自然に入りこみ、数をたくさん増やして、色々な問題を引きおこす外来生物を「侵略的外来生物」と呼んでいます。さらに、侵略的外来生物の中でも特に問題視されている生き物を「特定外来生物」として法律で指定しています。

外来生物?侵略的外来生物??

皆さんの周りには、 海外から入ってきた生き物がたくさんいます。そのような生き物について、「外来生物」、「侵略的外来生物」、「特定外来生物」などと呼んでいたりしますが違いが分かりますか?ここでは、これらの違いについてお話しし、「侵略的外来生物」を知っていただきたいと思います。

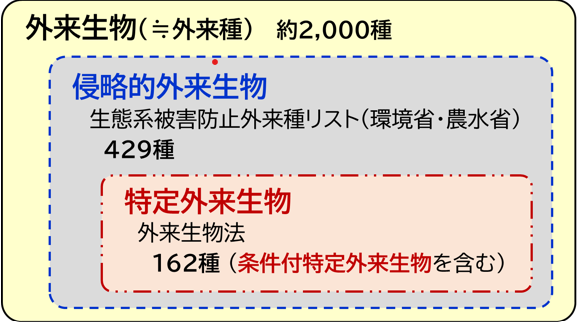

まず、「外来生物」ですが、もともと日本に生息しておらず、人によって国外より持ち込まれた生き物のことです。外来生物には、皆さんの飼っているペット、観葉植物、農作物や家畜など私たちの生活に欠かせない生き物がたくさんいます。日本の野外に生息する外来生物は約2,000種にもなります。なお、「外来種」という言葉も使われますが、ここでは「外来生物」と同義語としてお話しします(厳密には少し違います)。

次に、「侵略的外来生物」ですが、外来生物の中でも、私たちの身の回りの様々な自然生態系のバランスを崩したり、噛みつくなど人の身体や健康への被害、さらには畑を荒らすなど農林水産業への被害などを及ぼす生き物のことをいいます。例えば、外来生物が侵入し、新しい地域で生息するためには、餌を取ったり、葉っぱを茂らして生活の場を確保する必要があります。そのため、もともと生息していた生き物を食べたり、生息場所を奪ったり、生息環境を変えたりします。このように、地域の自然環境に悪影響を与え、生物多様性を脅かす恐れのある一部の外来生物が「侵略的外来生物」です。

(令和7年6月現在)

(令和7年6月現在)

図1 外来生物・侵略的外来生物・特定外来生物とは?

環境省と農水省は「生態系被害防止外来種リスト」を作成し、429種の生き物を「侵略的外来生物」として挙げています。

最後に、「特定外来生物」ですが、侵略的外来生物の中でも特に問題となっている生き物で、外来生物法という法律で指定されています。「特定外来生物」に指定されると、自然環境などへの被害を防ぐために、飼育や栽培、生きたまま他の場所へ運んだり、野外への放出、他人への譲渡などが法律で禁止されます。現在、162種が指定されており(令和7年6月現在)、埼玉県でもアライグマ、カミツキガメ、ブラックバス、クビアカツヤカミキリ、セアカゴケグモ、オオキンケイギク、オオフサモやナガエツルノゲイトウなどが問題となっています。なお、令和5年6月から、アメリカザリガニとアカミミガメが「条件付特定外来生物」に指定されています。「条件付特定外来生物」は、これまでどおり野外で捕まえたり、飼育することはできますが、野外に放したりすることは法律で禁止されていますので、最後まで責任をもって飼うようにしてください。

このように、これらの言葉は混同しやすいですが、図1のように使い分けられます。

侵略的外来生物からの被害の予防は?

侵略的外来生物が一度定着すると、それを取り除くには、多大な労力や費用などが必要となり、極めて困難です。そのため、被害を未然に防ぐためには、私たち一人ひとりが「(1)入れない・(2)捨てない・(3)拡げない」の外来種被害予防三原則を守ることが重要です。すなわち、(1)むやみに国外から生き物を持ち込んだりしないこと、(2)すでに飼っている外来生物は適切に管理し、絶対に野外に捨てたりしないこと、(3)そして、すでに外来生物が生息・繁殖している場合には、少なくとも他の地域に拡げないようにすることが大切です。

また、外来生物に限りませんが、皆さんが生き物を飼う際には、事前に大きさや寿命、性格(どう猛さなど)をきちんと調べて、最後まで飼えるかよく考えてください。そして、飼い始めたら、最後まで責任をもって飼いましょう。

お問い合わせ