トップページ > 健康・福祉 > 福祉 > ケアラー(介護者等)支援 > 第281回簡易アンケート「ケアラー及びヤングケアラーについて」の結果を公表しました

ページ番号:275217

掲載日:2025年11月12日

ここから本文です。

第281回簡易アンケート「ケアラー及びヤングケアラーについて」の結果を公表しました

1.調査の概要

(1)調査形態

調査時期:令和7年10月2日(木曜日)~10月8日(水曜日)

調査方法:インターネット(アンケート専用フォームへの入力)による回答

対象者:県政サポーター(3,642人)(うち県内在住3,378人)

回収率:67.0%(回収数2,441人)(うち県内在住66.5%(回収数2,248人))

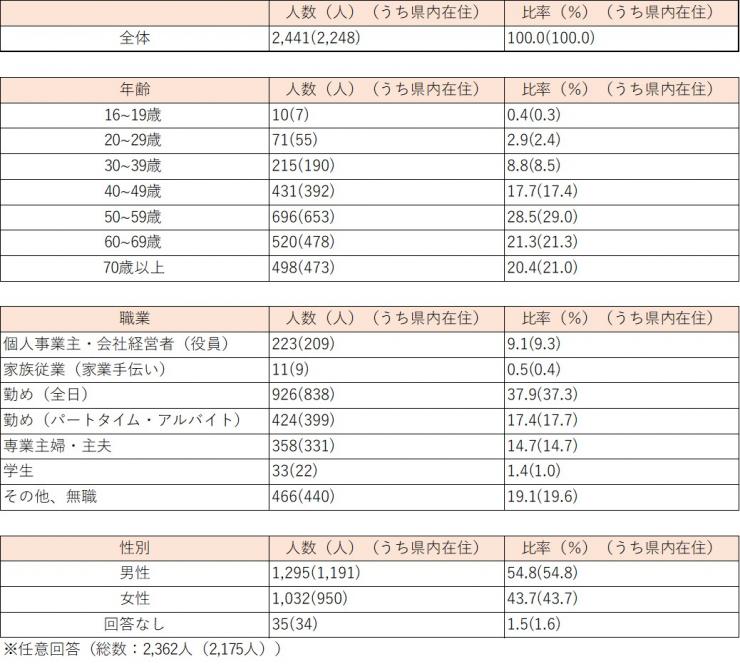

回答者の属性:

(百分率表示は、小数点以下第2位を四捨五入したため、個々の比率の合計は、100%にならない場合がある。)

(2)調査結果の見方

- 設問中の( )内の数字及びグラフの中の数字は、回答比率(%)です。

- 回答比率(%)は小数点以下第2位を四捨五入したため、個々の比率の合計と全体またはカテゴリーを小計した数値が、100%にならないことがあります。

- 図表中の「-」は回答者が皆無のもの、「0.0」は回答者の比率が0.05%未満のため、四捨五入の結果0.0%となったものです。

- グラフの中で「n」とあるのは、その質問の回答者の総数を示し、回答比率は「n」を基数として算出しています。

- 複数回答の質問については、その回答比率の合計は、100%を超える場合があります。

- 断りのないものについては、埼玉県内在住のサポーターからの回答をもとに算出しています。

2.調査の目的

令和2年3月に制定された「埼玉県ケアラー支援条例」では、ケアラーを、高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人、その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する方と定義しています。また、ケアラーの中でも18歳未満の方を特にヤングケアラーと定義しています。

ケアラー及びヤングケアラーには、仕事や学業との両立や自分の時間が取れないなど様々な負担があるにも関わらず、社会的に十分に理解されているとは言えず、孤独やストレスを抱えたまま生活している方が多くいます。

県政サポーターの皆様に、ケアラーに関する認識や支援のあり方などについてご意見を伺い、今後の参考とさせていただくため、アンケートを実施しました。

担当課

福祉部 地域包括ケア課 地域包括ケア担当 電話:048-830-3266(E-mail:a3250-03@pref.saitama.lg.jp)

3.調査結果の概要

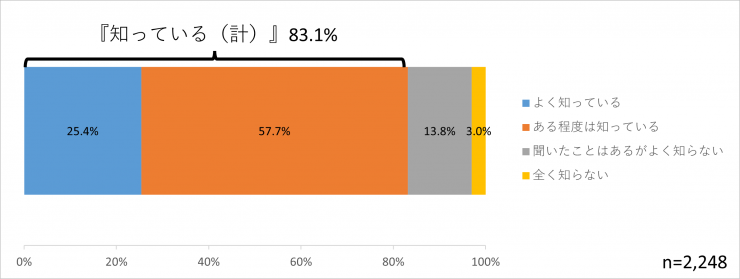

「ケアラー」の認知度について

→『知っている(計)』が8割強(83.1%)

質問1

あなたは「ケアラー」という言葉を知っていますか。

質問1にて、「ケアラー」という言葉を知っているか尋ねたところ、「よく知っている」(25.4%)と「ある程度は知っている」(57.7%)を合わせた『知っている(計)』が8割強(83.1%)であった。

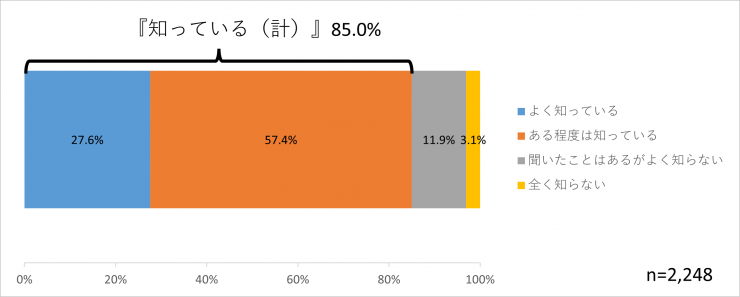

「ヤングケアラー」の認知度について

→『知っている(計)』が8割半ば(85.0%)

質問2

あなたは「ヤングケアラー」という言葉を知っていますか。

質問2にて、「ヤングケアラー」という言葉を知っているか尋ねたところ、「よく知っている」(27.6%)と「ある程度は知っている」(57.4%)を合わせた『知っている(計)』が8割半ば(85.0%)であった。

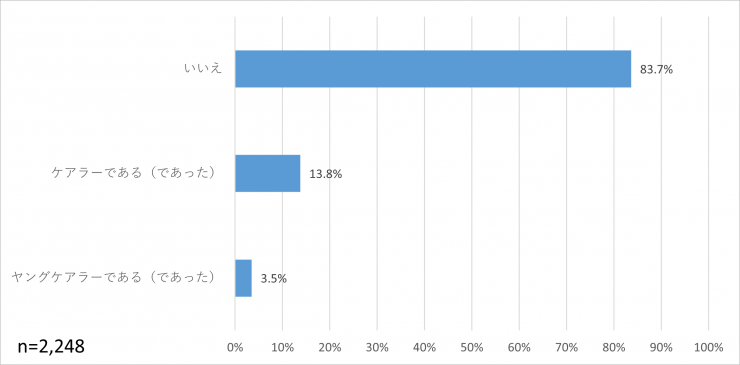

自身がケアラー又はヤングケアラーかについて

→「いいえ」が8割強(83.7%)

質問3

あなたご自身は、現在ケアラー又はヤングケアラーですか。または過去にそうでしたか。(あてはまるものすべて)

質問3にて、自分自身が現在ケアラー又はヤングケアラーか、あるいは過去にケアラー又はヤングケアラーであったかを尋ねたところ、「いいえ」と回答した方が最も多く、8割強(83.7%)であった。次いで「ケアラーである(であった)」が1割強(13.8%)、「ヤングケアラーである(であった)」が1割未満(3.5%)であった。

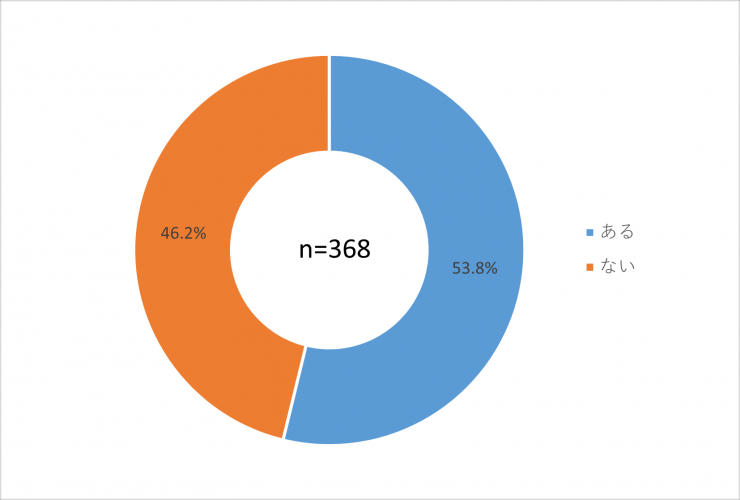

家族以外への相談経験の有無

→「ある」が5割強(53.8%)

質問4(質問3で「ケアラーである(であった)」、「ヤングケアラーである(であった)」と回答した方にお伺いします)

ケアの悩みを家族以外の誰かに相談したことはありますか。

質問3で「「ケアラーである(であった)」、「ヤングケアラーである(であった)」と答えた方へ、質問4にて、ケアの悩みを家族以外の誰かに相談したことがあるか尋ねたところ、「ある」が5割強(53.8%)であった。ただし、「ない」も4割半ば超(46.2%)と、半数近くの方が家族以外への相談経験がなかった。

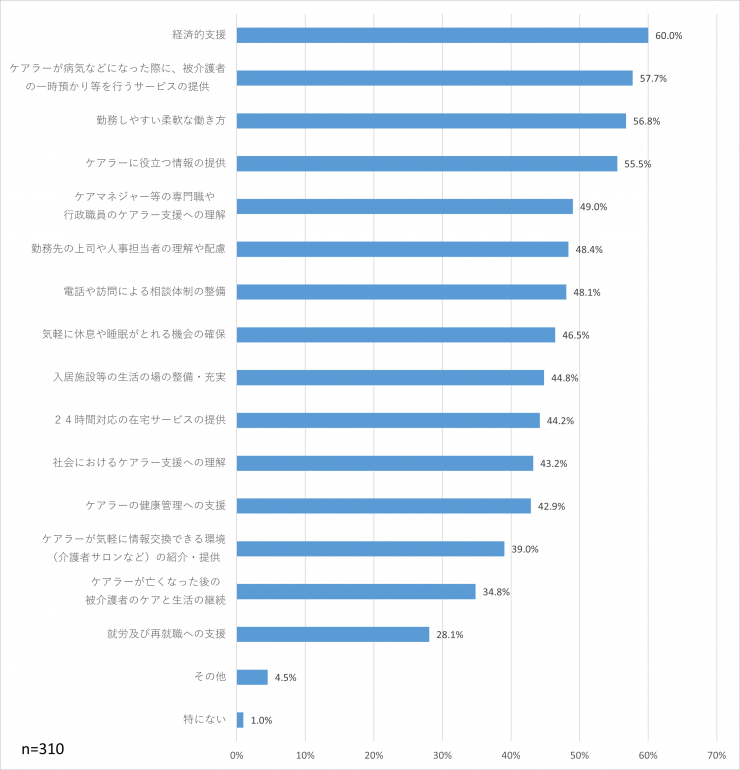

ケアラーに必要な支援・環境について

→「経済的支援」が6割(60.0%)

質問5(質問3で「ケアラーである(であった)」と回答した方にお伺いします)

ケアラーに対する必要な支援・環境はどのようなものだと思いますか。(あてはまるものすべて)

質問5にて、ケアラーに対する必要な支援・環境はどのようなものだと思うか尋ねたところ、「経済的支援」が最も多く6割(60.0%)であった。次いで、「ケアラーが病気などになった際に、被介護者の一時預かり等を行うサービスの提供」が5割半ば超(57.7%)であった。

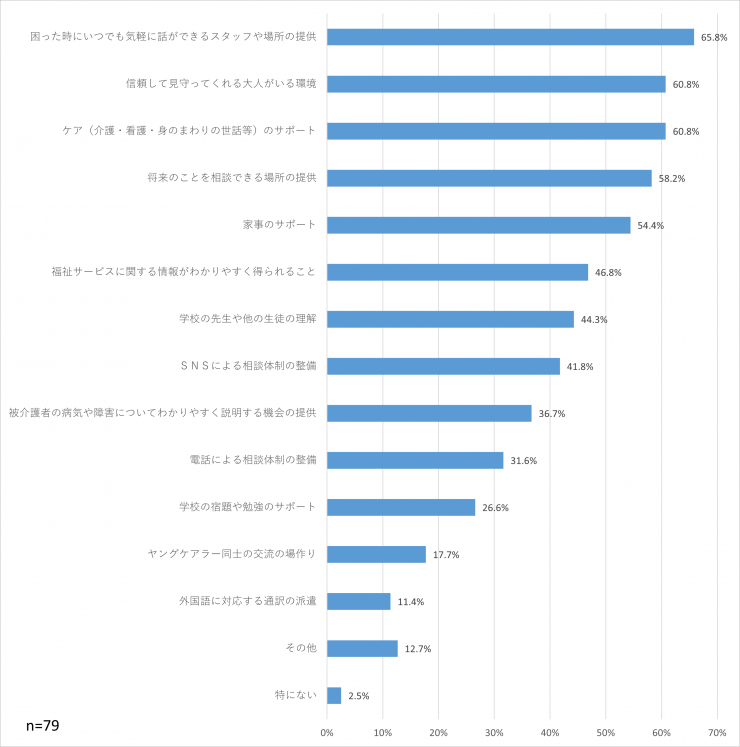

ヤングケアラーに必要な支援・環境について

→「困った時にいつでも気軽に話ができるスタッフや場所の提供」が6割半ば(65.8%)

質問6(質問3で「ヤングケアラーである(であった)」と回答した方にお伺いします)

ヤングケアラーに対する必要な支援・環境はどのようなものだと思いますか。(あてはまるものすべて)

質問6にて、ヤングケアラーに対する必要な支援・環境はどのようなものだと思うか尋ねたところ、「困った時にいつでも気軽に話ができるスタッフや場所の提供」が最も多く6割半ば(65.8%)であった。次いで、「信頼して見守ってくれる大人がいる環境」が6割強(60.8%)であった。

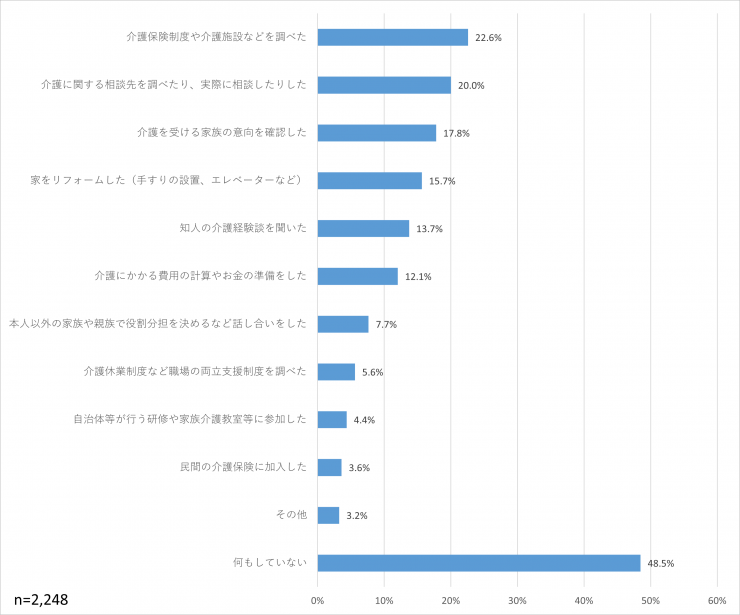

家族の介護への備えについて

→「何もしていない」が5割弱(48.5%)であった。

質問7

家族の介護に備えて準備をしていることはありますか。(家族の介護の経験がある方は、介護をする前に準備していたことがあるかお答えください。)(あてはまるものすべて)

質問7にて、家族の介護に備えて準備していることはあるか尋ねたところ、「何もしていない」が最も多く5割弱(48.5%)であった。次いで、「介護保険制度や介護施設などを調べた」が2割強(22.6%)であった。

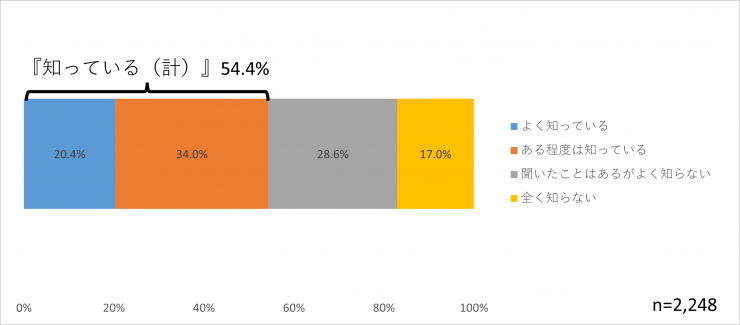

「地域包括支援センター」の認知度について

→『知っている(計)』が5割半ば(54.4%)

質問8

あなたは「地域包括支援センター」という機関を知っていますか。

※地域包括支援センターとは、介護予防サービスの相談など高齢者に関する様々な相談に応じ、必要なサービスにつないだり、権利や安全を守る制度の案内などをしている機関で、各市町村が設置しています。

質問8にて、「地域包括支援センター」を知っているか尋ねたところ、「よく知っている」(20.4%)と「ある程度は知っている」(34.0%)を合わせた『知っている(計)』が5割半ば(54.4%)であった。反対に、「聞いたことはあるがよく知らない」(28.6%)及び「全く知らない」(17.0%)と答えた方も多く、半数近くは知らないと回答している。

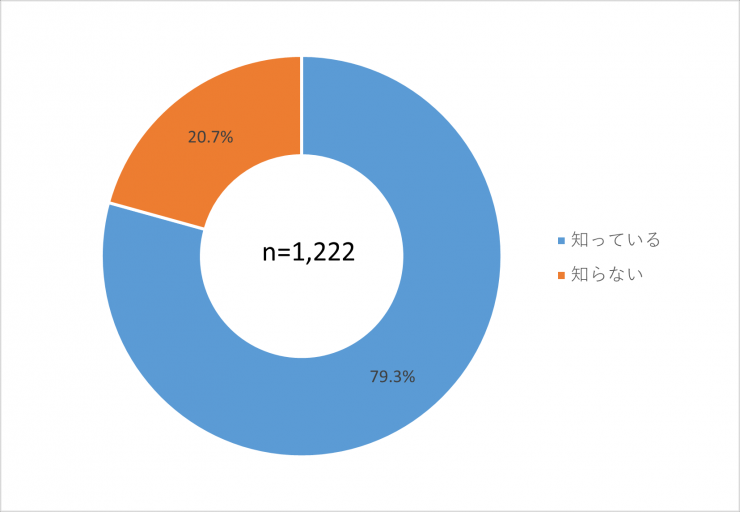

「地域包括支援センター」の役割について

→「知っている」が8割弱(79.3%)

質問9(質問8で「よく知っている」または「ある程度は知っている」と回答した方にお伺いします)

あなたは、地域包括支援センターは要介護状態の家族の有無に関わらず、介護が必要になる前でも(介護のことが気になるといった段階でも)相談ができる機関であることを知っていますか。

質問8で「よく知っている」「ある程度知っている」と答えた方へ、質問9にて、地域包括支援センターが介護が必要になる前でも相談できる機関であることを知っているか尋ねたところ、「知っている」が8割弱(79.3%)であった。

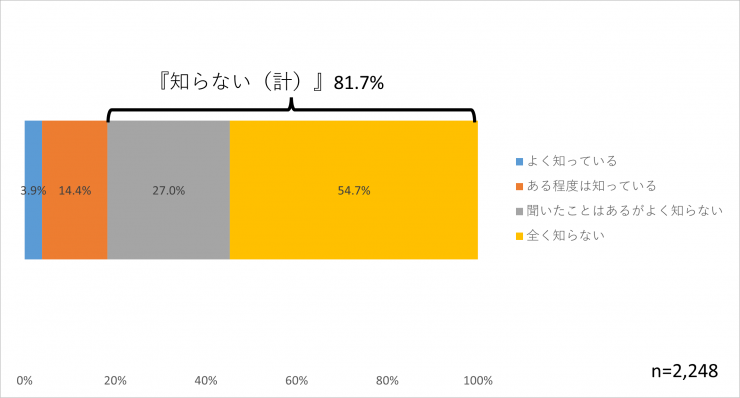

「介護者サロン」の認知度について

→『知らない(計)』が8割強(81.7%)

質問10

あなたは「介護者サロン」を知っていますか。

※介護者サロンとは、ケアラーの方同士が気軽に集まり、何でも話し合える場です。

質問10にて、「介護者サロン」を知っているか尋ねたところ、「聞いたことはあるがよく知らない」(27.0%)と「全く知らない」(54.7%)を合わせた『知らない(計)』が8割強(81.7%)であった。

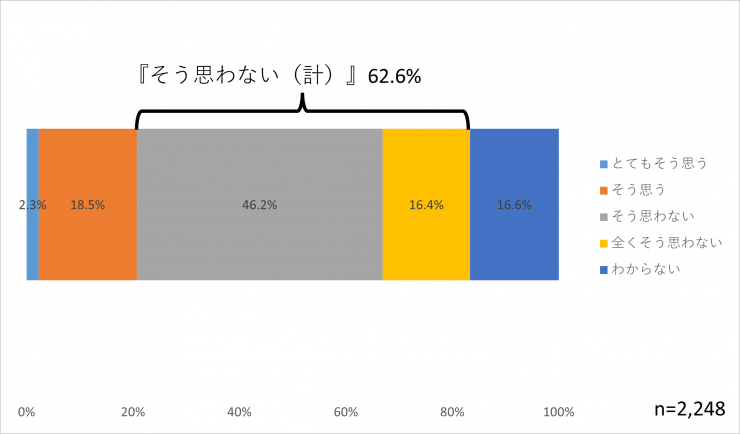

家族の介護に対する認識について

→『そう思わない(計)』が6割強(62.6%)

質問11

あなたは、要介護者の介護は、家族で行う方が望ましいと思いますか。

質問11にて、要介護者の介護は家族で行う方が望ましいと思うか尋ねたところ、「そう思わない」(46.2%)と「全くそう思わない」(16.4%)を合わせた『そう思わない(計)』が6割強(62.6%)で」あった。

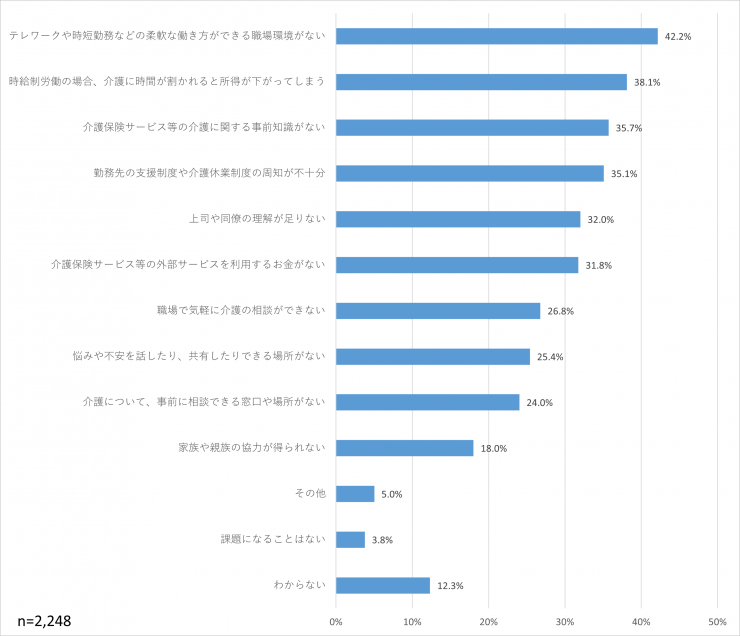

仕事と介護の両立を図る上での課題

→「テレワークや時短勤務などの柔軟な働き方ができる職場環境がない」が4割強(42.2%)

質問12

あなたが仕事をしながら介護をすることになったとき、仕事と介護の両立のための課題になることは何だと思いますか。(家族の介護の経験のある方は、介護をしているときに課題となったものについてお答えください。)(あてはまるものすべて)

質問12にて、仕事をしながら介護をすることになったとき、両立のために課題になることは何か尋ねたところ、「テレワークや時短勤務などの柔軟な働き方ができる職場環境がない」が最も多く4割強(42.2%)であった。次いで、「時給制労働の場合、介護に時間が割かれると所得が下がってしまう」が4割弱(38.1%)であった。

自由意見

質問13

ケアラー及びヤングケアラー支援施策に対して期待することやご意見・ご要望などありましたら、ご自由にお書きください。

<主なご意見>

- 介護は誰にでも起こり得るものであり、事前知識の有無が大きな差になります。そのため、介護制度や介護保険サービスについて、学校教育や企業研修の場で説明を行うことを義務化してほしいと考えます。また、職場における相談窓口の整備や、介護と仕事を両立する人が孤立しない仕組みづくりを望みます。さらに、所得減少を防ぐために、介護休業中の所得補償制度の充実も期待します。

- 地域包括支援センターの役割や支援内容の周知や徹底策を見直し、事前の相談が誰でも、いつでも気軽にできる体制を構築してほしい。それを広く周知徹底し、介護の支援内容をもっとオープンにした取り組みの強化をすべきと考える。キーポイントは県民が事前の準備、理解しておくことが大事だ。

- ヤングケアラーは特に支援に繋がりづらいと思いますが、最も支援されるべき人だと思います。未来ある若者のために、どうにかして発見し、支援に繋がれるような仕組みの構築をお願いします。

- 家族だからできること、他者に任せていいことをその都度みんなで考えられる環境が大事だと思っています。

- 介護は家族が行うものという認識が浸透してしまっています。ケアラーに必要以上の負担を強いることの無いよう、介護を受ける側はスタッフによる介護を受け入れたり、介護をスタッフに任せることは薄情ではないという認識を一般化させたりすることが必要だと思います。

- 役所の横の連携が必要だと思います。まだまだ支援センターの事やどこに相談するのかを知らない人がたくさんいます。周知徹底されていないと思います。若い人に知らせるためには、ポスターも大事ですが、SNSなどで広めることも大事だと思います。

- 恥ずかしながら、ケアラーという言葉を初めて知りました。色々な機会を捉えてもっと啓蒙すべきではないでしょうか。

- ヤングケアラーは学校関係者が最初に気づくこともあると思うので、教師などが知識を得る必要があると思いますが、今の時代家庭訪問も無くなってきていて、難しいとも思います。

- 介護サービスにかかる費用が20年前より高くなっている、制度や相談窓口が増えたがそれぞれ縦割りで使いにくい、ワンストップにならないか。

- 実際に介護を経験しましたが、とにかく同じ境遇の人と話せる場がないと感じました。話せるだけでかなり負担が軽減できると感じました。

※上記を含め、計582件の貴重なご意見をいただきました。アンケートへのご協力ありがとうございました。