トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 企画財政部 > 企画財政部の地域機関 > 北部地域振興センター本庄事務所 > 地域の見どころ・情報 > カイコってなんだろう?! ~本庄・児玉地区の養蚕について紹介しています!~ > 児玉郡市ではなぜ、養蚕が発達したのか【その9】 -林さんのシルクエッセイ-

ページ番号:267845

掲載日:2025年5月7日

ここから本文です。

児玉郡市ではなぜ、養蚕が発達したのか【その9】 -林さんのシルクエッセイ-

鉄道と養蚕業1

前回は、尾高惇忠らによって官営富岡製糸場が設立されたことを紹介した。この出来事によって我が国に本格的な器械製糸の技術が持ち込まれたと言えよう。この後、富岡製糸場は1893年に政府の運営から離れ、その経営は三井家に移管される。これにより20余年に渡る政府主導による富岡製糸場の経営は幕を下ろした。

それでは、富岡製糸場によって普及された器械製糸の技術は、その後どのようにして埼玉県に広まっていったのだろうか。あるいは、児玉地域の養蚕業に与えた影響は、どのようなものであったか。今回は、それらについて考えてみよう。

高崎線の開通と養蚕

埼玉県の養蚕業に大きな影響を与えた出来事に鉄道の開通がある。我が国においてはじめて鉄道が開通したのは、明治5年(1872)のことである。東京新橋(汐留)~横浜間の全長約29㎞という極めて小規模なものであったが、これにより政治や経済の中心である東京と貿易港で海外との窓口でもあった横浜が一本の線で結ばれた。この出来事から10年後、日本鉄道株式会社(明治14年(1881)に設立された民間鉄道会社。後の国鉄、現JR東日本の前身となった)によって現在の高崎線と東北線(宇都宮線)の建設が開始される。東北線は上野から浦和、蓮田、久喜、白岡を経て栃木へと進み、さらに福島や仙台を経由して、東北地方の太平洋側をつないだ。また我らが高崎線は、浦和を経て上尾、桶川、熊谷、深谷、本庄、新町等、かつての中山道の宿場を経由し、群馬県の高崎を結んだ。時は明治16年のことであった。

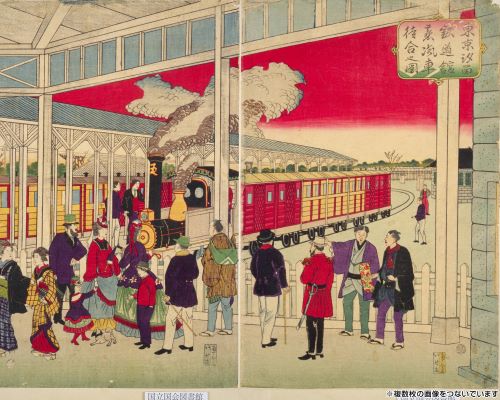

写真1 開通した鉄道を描いた浮世絵(明治6年)

『東京汐留鉄道館蒸汽車待合の図』国立国会図書館デジタルライブラリーより

(https://dl.ndl.go.jp/pid/1307308 請求記号:寄別7-1-2-6)

ところで、東北線はかつて、養蚕の「本場」とも呼ばれた奥州(東北地方、とくに福島県伊達郡周辺)を、高崎線は繭と生糸の一大産地であった群馬県と埼玉県を貫くように敷設された。無論これは偶然ではなく、同地域で生産された絹を横浜まで輸送し、輸出するという思惑によるものである。高崎線の敷設によって児玉地域を含めた埼玉県北が横浜、さらに海路によってヨーロッパと直結した。

血洗島と澁澤龍彦

例えばこの時期、深谷の血洗島では、豪農の澁澤宗助(渋沢栄一の伯父に当たり、NHKの大河ドラマ『青天を衝け』では平泉成が演じる。彼の家は「東の家」と呼ばれた)は、横浜に生糸や蚕種を取り扱う商店を出店し、大きな財をなした。その様子をひ孫にあたる作家の澁澤龍彦は、次のように書き残している。

「宗助には、頑固で旧弊なところだけでなく、機を見るに敏な、抜け目ないところがあったようで、城山氏(筆者註:城山三郎著『雄気堂々』)の作品にも書かれている通り、御一新後の横浜で最初に生糸問屋をひらいたのは彼だったのである。横浜の草分けというべきであろう。(中略)父や叔父からよく聞かされた話では、この血洗島の大きな家の二階で彼らは子供の頃、縦横無尽に自転車を乗り回して遊んだという。時々、思い出したように横浜から帰ってくる祖父が祖母の家計の苦労も知らぬげに子供のために高価な舶来の玩具を山ほど買ってくる。父は、幻灯機でよく遊んだという。埼玉の寒村が文明開化の横浜と直結していたわけだった」(澁澤龍彦「家」『玩物草紙』より)

二階で自転車を乗り回したというのは、東の家の二階が蚕室として設計されていたためである。群馬から埼玉県北にかけての農家建築は、大量の蚕を飼育するため二階を伽藍洞のように大きな一部屋にすることが多かった。また蚕を飼育した籠を高く積み上げられるよう、天井も高く設計されていたのである。その邸宅の大きさと勢力から「東の家」は「大澁澤」とも呼称されている。と、なると文末の「埼玉の寒村」と「文明開化の横浜」をつないだもの、それは紛れもなく鉄道ということになる。いや、鉄道によって運ばれた絹といった方が適切かもしれない。鉄道によって埼玉県北から横浜へ生糸が出荷され、逆に横浜からは富と煌びやかな西洋文化がもたらされていたのである。

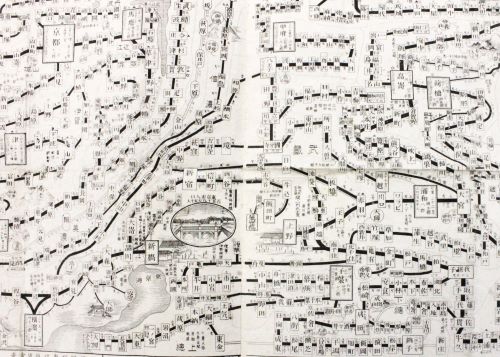

写真2 大正元年の路線図 上里町教育委員会所蔵

一番左下に横浜(横濱)、右上には高崎(高嵜)や本庄、神保原、深谷等の駅名が見える。

しかしその後、「東の家」の経営は傾き、この大邸宅も売りに出され他所へ移築されていった。澁澤の友人だった種村季弘(ドイツ文学者、作家)は、この没落していく名家の様子を、ノーベル文学賞を受賞したトーマス・マンの小説になぞらえ「深谷のブッデンブローク家」と表現している。もっとも澁澤自身、幼少こそ血洗島を訪れるのが楽しみになっていたが、少年の頃になると足が遠のいていたという。都会育ちの少年にとっては刺激のない農村は、必ずしも魅力的ではなかったようである。とはいえ、絹によって西洋文化を享受した「東の家」から、多少、毛色が異なるが黒魔術や毒薬、球体関節人形など、異端とされる西洋文化を散りばめたエッセイや小説を多く執筆した作家が生まれていることは、全くの偶然なのだろうか。澁澤龍彦という作家もまた絹と鉄道によって生み出されたといっても過言ではないように思われるのである。

ところで澁澤は、「東の家」の母屋について、「長野の料亭によって購入された」と回想するが、実際には神川町に移築され、今も現存するらしい。本当ならば筆者も是非一度、見学させていただきたいものである。

【参考文献】

埼玉県史編さん室編『埼玉県史』通史編5 近代1 1988年

澁澤龍彦『玩物草紙』巖谷國士ほか編『澁澤龍彦全集16 幻想博物誌・悪魔の中世・玩物草紙・世界幻想名作集他』河出書房新社1994年

種村季弘「深谷のブッデンブローク家」『新文芸読本 澁澤龍彦』河出書房新社1993年