トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 企画財政部 > 企画財政部の地域機関 > 北部地域振興センター本庄事務所 > 地域の見どころ・情報 > カイコってなんだろう?! ~本庄・児玉地区の養蚕について紹介しています!~ > 児玉郡市ではなぜ、養蚕が発達したのか【その11】 -林さんのシルクエッセイ-

ページ番号:267851

掲載日:2025年5月21日

ここから本文です。

児玉郡市ではなぜ、養蚕が発達したのか【その11】 -林さんのシルクエッセイ-

鉄道と養蚕業3

生糸とインフラ整備

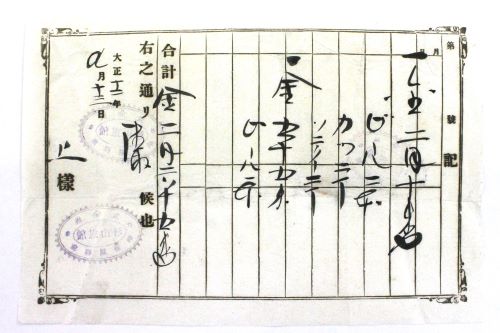

神保原駅前にあった大和組神保原製糸場について続けよう。工場が設置されると、駅周辺には大和組の社員や関係者が移り住むようになる。これにより神保原地区の人口が急速に増加した。事実、工場周辺には女工さんの暮らす寮が作られ、同地区の石神社の氏子数は、この時期に移り住んできた大和組の関係者が加わったことで急上昇している。また工場は幾度かの火災にも遭遇し焼失しているが、そのたびに再建が図られ規模も拡大していった。最盛期の大正時代には工場の職員数が600名を超えた(大正8年(1919)時点)。人口が増えたことで周辺には商店や飲食店、宿泊施設等ができ、駅前には商店街が形成されていった。最近、古記録の調査をしていて分かったことだが、大正時代の神保原駅前には当時、最先端の西洋料理であったカツレツやソテー、ビール等を提供する旅館があったらしい(写真1)。実際に昭和初頭の領収証が残されている。製糸場と共に西洋文化が入ってきたといえよう。

時に地域の人口が増加するとそれを支える生活インフラの整備が不可欠になる。この地域において、その最たるものが神保原郵便局であった。神保原郵便局は、神保原駅前通り(神保原停車場線という)と中山道(県道392号)の交点に設置された郵便局である。停車場と同様、阿佐美教平によって設置の請願が行われた。先にふれたように女工さんをはじめ、大和組の関係者に他地域出身の者が多く、彼らの故郷との連絡手段や給料の貯金を行う必要性が高まっていた。

写真1 神保原駅前にあった料理店領収書

注文にビール二本、カツ二丁、ソテイ(ソテー)二丁等、西洋料理の名前が並ぶ。

また、製糸場の設置は、近隣の養蚕農家にとっては、近くに繭の売り込み先ができたことを意味する。実際、神保原製糸場には、近隣一帯の養蚕農家から繭の搬入が行われていた。現在も町内のかつての養蚕農家を調査すると、大和組に繭を納入した際に大和組から発行された納入証が見つかることがある。

生糸と地域経済

養蚕によって収益が得られると、農村にも金銭の余剰が生まれ、貯蓄や消費が行われていった。地域経済の発生とでもいえようか。現在の埼玉りそな銀行が都市銀行として成長したのもこれと無関係ではないだろう。今後、詳しく検証する必要があるが、前身となった銀行に現在の川越市にあった八十五国立銀行や浦和にあった武州銀行(渋沢栄一も設立に関与)、行田の忍商業銀行、飯能にあった飯能銀行等があり(いずれも1943年に経営統合)、これらが拠点とした地域のほとんどが養蚕地帯にあたっている。また現在の本庄市周辺もこれらと同様であった。本庄駅から程近い中山道沿いには、現在も「赤レンガ倉庫」と呼ばれるレンガ造りの施設がある。「赤レンガ倉庫」は、かつて本庄に所在した本庄商業銀行が融資先から預かった担保を保管するために明治29年(1896)に建設した蔵であった。この担保の多くは周辺で収穫された繭であった。本庄商業銀行は大正8年に武州銀行と経営統合され、武州銀行本庄支店となる。余談だが前々回で紹介した澁澤龍彦の父 澁澤武もこの武州銀行の社員であった。ちなみに武州銀行をはじめとする埼玉県内の銀行の多くは、太平洋戦争下の1943年に国策により経営統合され、埼玉銀行に形を変え、さらに戦後も合併や経営統合を繰り返しながら、都市銀行であるあさひ銀行、埼玉りそな銀行へと発展を遂げていった。

写真2 本庄市 赤レンガ倉庫

このように県内では養蚕が盛んに行われていたことから高崎線が敷設され、それにより養蚕がさらに盛んになったことで、地域経済も発展を遂げたのである。いずれにせよ、この路線がなければ、今の埼玉はおろか日本そのものの形すら成り立たなかった。

現在、これら製糸場も養蚕業の衰退と共に姿を消したが、製糸工場を運営する企業のすべてが消滅したかといえば、実はそうではない。一部は電子部品や精密機械等の製造に業種を代え営業を継続しており、また、かつての工場跡地を再開発することで不動産業に経営を移行するようになる。工場を駅前一等地に求めたことが役に立ったといえよう。埼玉県内において駅前に所在する大型スーパーの歴史を調べると、製糸工場の跡地に作られている場合が多い。前回、冒頭で片倉工業大宮工場を紹介したが、現在、広大な工場の跡地は、コクーンシティとして大型商業施設に生まれ変わっている。ちなみに、「コクーン(COCOON)」とは、繭を意味する英単語であり、この施設が製糸工場の跡地に建てられていることに由来する。また、現在も施設の運営管理は片倉工業が行っているのである。養蚕が盛んだった時期は遠くなってしまったが、現在も我々は養蚕の残り香のような歴史の中にいるのである。

【参考文献】

早稲田大学理工学術院創造理工学部編『旧本庄商業銀行倉庫 保存再生活用に関わる第一期報告書』本庄市 2012年

本庄市文化財保護課編『本庄市の養蚕と製糸 養蚕と絹のまち本庄』本庄市教育委員会2012年