ページ番号:270821

掲載日:2025年12月12日

ここから本文です。

第271回簡易アンケート「食品の安全性に対する意識」の結果を公表しました

1.調査の概要

(1)調査形態

- 調査時期:令和7年4月24日(木曜日)~4月30日(水曜日)

- 調査方法:インターネット(アンケート専用フォームへの入力)による回答

- 対象者:県政サポーター(3,463人)(うち県内在住(3,214人))

- 回収率:71.9%(回収数2,489人)(うち県内在住71.6%(回収数2,302人))

- 回答者の属性:(百分率表示は、小数点以下第2位を四捨五入したため、個々の比率の合計は、100%にならない場合がある。)

| 人数(人)(うち県内在住) | 比率(%)(うち県内在住) | |

|---|---|---|

| 全体 | 2,489(2,302) | 100(100) |

| 年齢 | 人数(人)(うち県内在住) | 比率(%)(うち県内在住) |

|---|---|---|

| 16~19歳 | 7(6) | 0.3(0.3) |

| 20~29歳 | 84(72) | 3.4(3.1) |

| 30~39歳 | 251(232) | 10.1(10.1) |

| 40~49歳 | 437(394) | 17.6(17.1) |

| 50~59歳 | 711(662) | 28.6(28.8) |

| 60~69歳 | 508(471) | 20.4(20.5) |

| 70歳以上 | 491(465) | 19.7(20.2) |

| 職業 | 人数(人)(うち県内在住) | 比率(%)(うち県内在住) |

|---|---|---|

| 個人事業主・会社経営者(役員) | 243(226) | 9.8(9.8) |

| 家族従業(家業手伝い) | 13(11) | 0.5(0.5) |

| 勤め(全日) | 951(862) | 38.2(37.4) |

| 勤め(パートタイム・アルバイト) | 431(408) | 17.3(17.7) |

| 専業主婦・夫 | 348(322) | 14.0(14.0) |

| 学生 | 38(32) | 1.5(1.4) |

| その他、無職 | 465(441) | 18.7(19.2) |

| 性別 | 人数(人)(うち県内在住) | 比率(%)(うち県内在住) |

|---|---|---|

| 男性 | 1,353(1,252) | 54.9(54.9) |

| 女性 | 1,077(995) | 43.7(43.6) |

| 無回答 | 35(33) | 1.4(1.4) |

(2)調査結果の見方

ア 設問中の( )内の数字及びグラフの中の数字は、回答比率(%)です。

イ 回答比率(%)は小数点以下第2位を四捨五入したため、個々の比率の合計と全体またはカテゴリーを小計した数値が、100%にならないことがあります。

ウ 図表中の「-」は回答者が皆無のもの、「0.0」は回答者の比率が0.05%未満のため四捨五入の結果0.0%となったものです。

エ グラフの中で「n」とあるのは、その質問の回答者の総数を示し、回答比率は「n」を基数として算出しています。

オ 複数回答の質問については、その回答比率の合計は、100%を超える場合があります。

2.調査の目的

埼玉県では、食品の安全・安心を確保するため、県民の皆さまへの情報発信に取り組んでいます。

食品の安全・安心に対して、現在皆さまがお持ちの意識や現状の課題を把握し、今後の施策の参考とさせていただくため、アンケートを実施しました。

アンケート結果は、食の安全・安心確保のために行う事業の参考とさせていただきます。

担当課

保健医療部食品安全課 総務・安全推進担当 電話:048-830-3422(E-mail:a3420-02@pref.saitama.lg.jp)

3.調査結果

食の安全に対する意識について

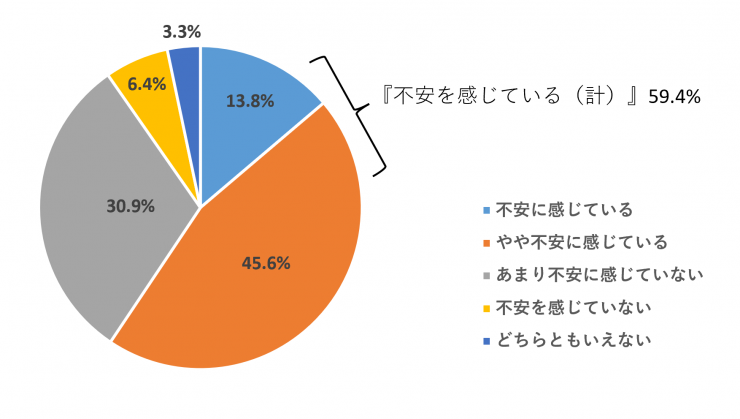

→『不安に感じている(計)』が6割弱(59.4%)

食の安全についてどのように感じているか尋ねたところ、「不安に感じている」(13.8%)と「やや不安に感じている」(45.6%)を合わせた『不安に感じている(計)』が6割弱(59.4%)であった。

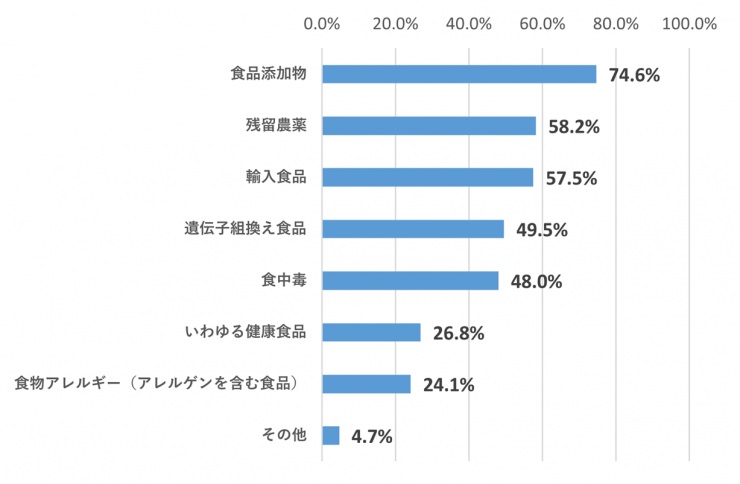

食の安全について不安に感じること

→「食品添加物」が7割半ば(74.6%)

質問2 (質問1で「不安に感じている」「やや不安に感じている」と回答した方にお伺いします。)

食品の安全について、あなたが不安を感じるのはどのようなことですか。(あてはまるものすべて)

食の安全について不安を感じるのはどのようなことか尋ねたところ、「食品添加物」が最も多く7割半ば(74.6%)であった。次いで、「残留農薬」が6割弱(58.2%)であった。

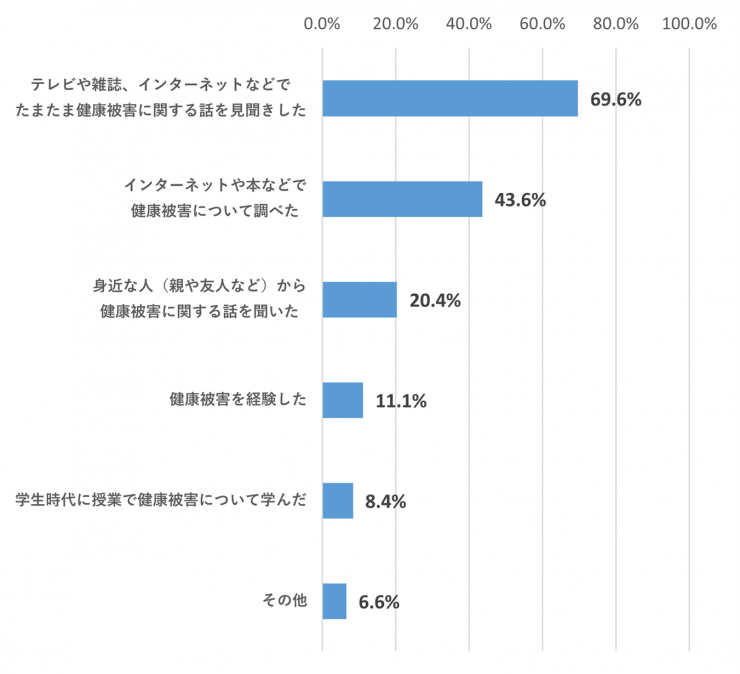

食の安全について不安を感じたきっかけ

→「テレビや雑誌、インターネットなどでたまたま健康被害に関する話を見聞きした」が7割弱(69.6%)

質問3 (質問1で「不安に感じている」「やや不安に感じている」と回答した方にお伺いします。)

不安を感じるようになったきっかけを教えてください。(あてはまるものすべて)

食の安全について不安を感じるようになったきっかけを尋ねたところ、「テレビや雑誌、インターネットなどでたまたま健康被害に関する話を見聞きした」が最も多く7割弱(69.6%)であった。次いで、「インターネットや本などで健康被害について調べた」が4割強(43.6%)であった。

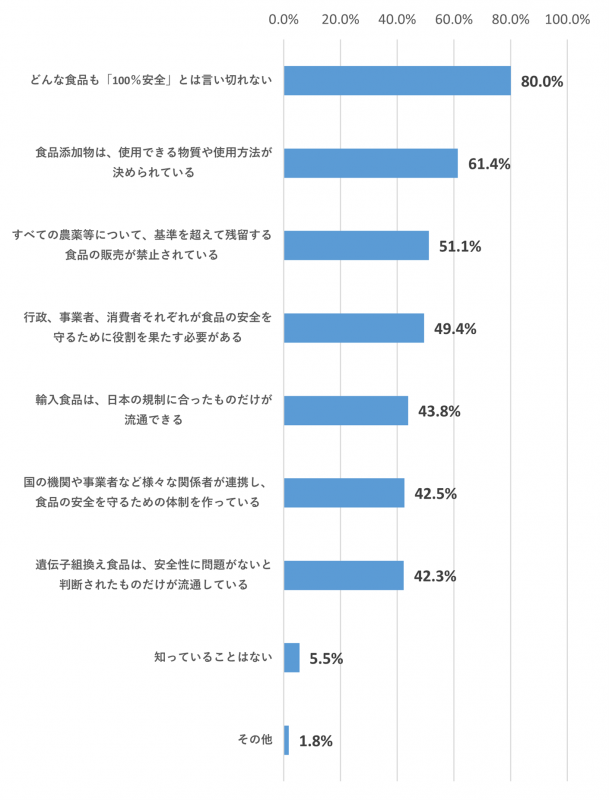

食の安全について知っていること

→「どんな食品も「100%安全」とは言い切れない」が8割(80.0%)

質問4 食品の安全について知っていることはありますか。(あてはまるものすべて)

食品の安全について知っていることはあるか尋ねたところ、「どんな食品も「100%安全」とは言い切れない」が最も多く8割(80.0%)であった。次いで、「食品添加物は、使用できる物質や使用方法が決められている」が6割強(61.4%)であった。

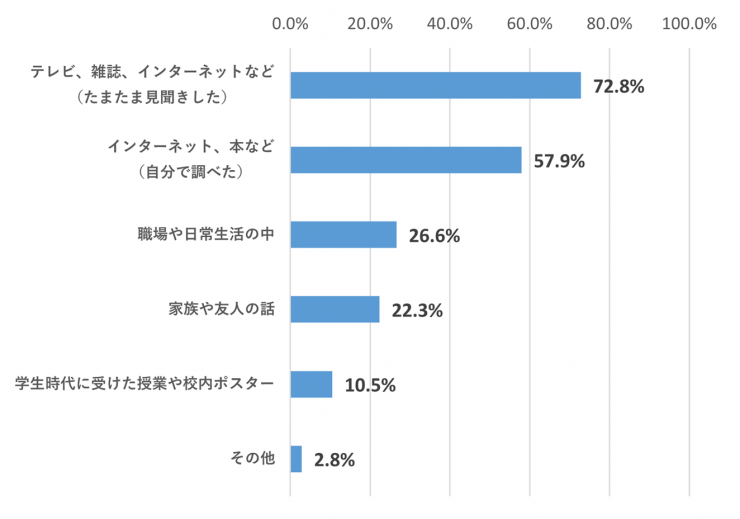

食の安全について知ったきっかけ

→「テレビ、雑誌、インターネットなど(たまたま見聞きした)」が7割強(72.8%)

質問5 (質問4で「知っていることがある」と回答した方にお伺いします。)どこで知りましたか。(あてはまるものすべて)

食品の安全についてどこで知ったか尋ねたところ、「テレビ、雑誌、インターネットなど(たまたま見聞きした)」が最も多く7割強(72.8%)であった。次いで、「インターネット、本など(自分で調べた)」が5割半ば超(57.9%)であった。

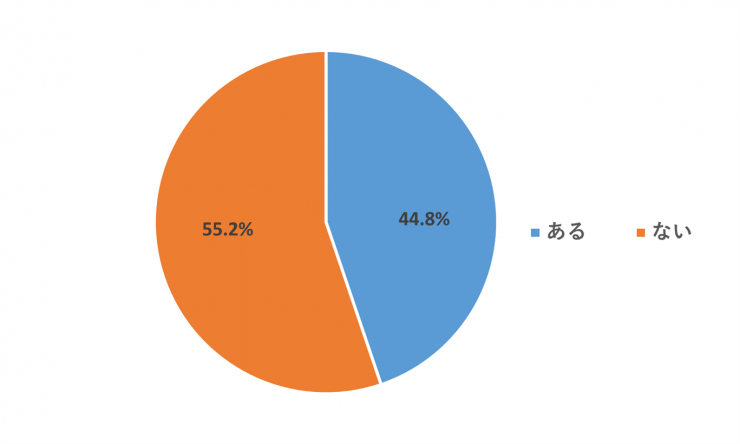

食品による健康被害について①食中毒

→「ない」が5割半ば(55.2%)

質問6 あなたはこれまでに、食中毒で体調を崩した(※腹痛、下痢、嘔吐、しびれ等)経験がありますか(医師による診断がなくても、疑う事例があれば「ある」とお答えください)。

食中毒で体調を崩した経験があるか尋ねたところ、「ある」が4割半ば(44.8%)、「ない」が5割半ば(55.2%)であった。

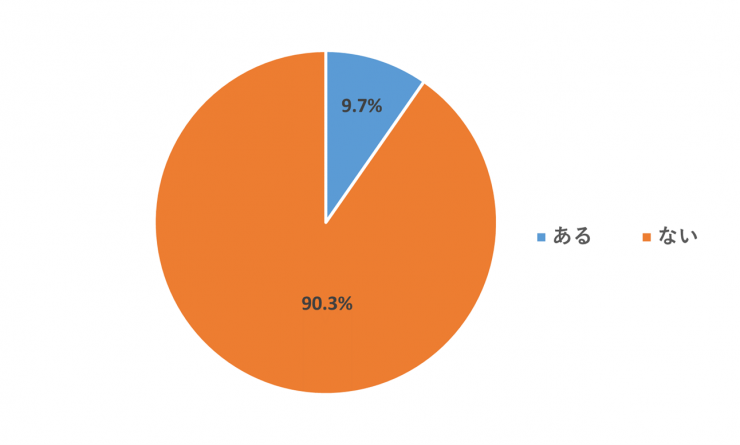

食品による健康被害について②いわゆる健康食品

→「ない」が9割強(90.3%)

質問7 あなたはこれまでに、いわゆる健康食品やサプリメントで体調を崩した(※皮膚の異常、腹痛、下痢、嘔吐、しびれ等)経験がありますか(医師による診断がなくても、疑う事例があれば「ある」とお答えください)。

いわゆる健康食品やサプリメントで体調を崩した経験があるか尋ねたところ、「ある」が1割弱(9.7%)、「ない」が9割強(90.3%)であった。

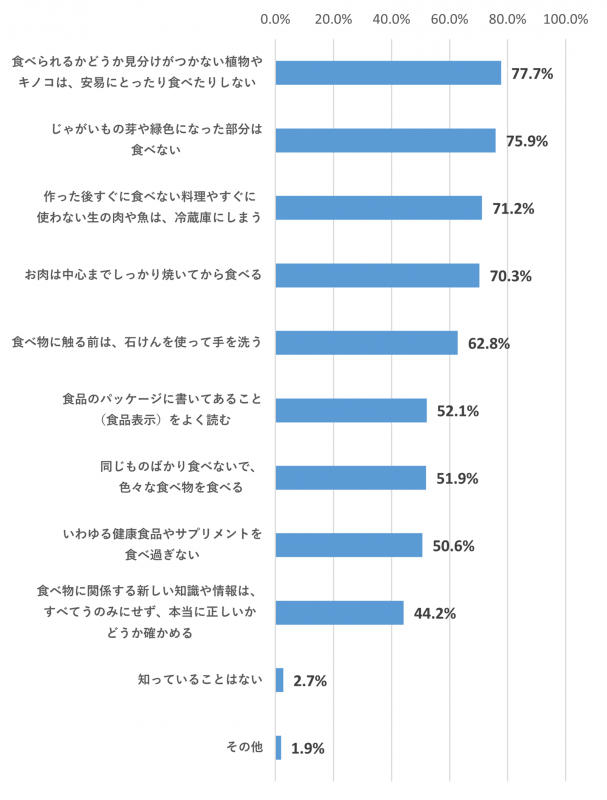

食品を安全に食べるための工夫について

→「食べられるかどうか見分けがつかない植物やキノコは、安易にとったり食べたりしない」が7割半ば超(77.7%)

質問8 食品を安全に食べるための工夫として、あなたが知っていることはありますか。(あてはまるものすべて)

食品を安全に食べるための工夫として知っていることはあるか尋ねたところ、「食べられるかどうか見分けがつかない植物やキノコは、安易にとったり食べたりしない」が最も多く7割半ば超(77.7%)であった。次いで、「じゃがいもの芽や緑色になった部分は食べない」が7割半ば(75.9%)であった。

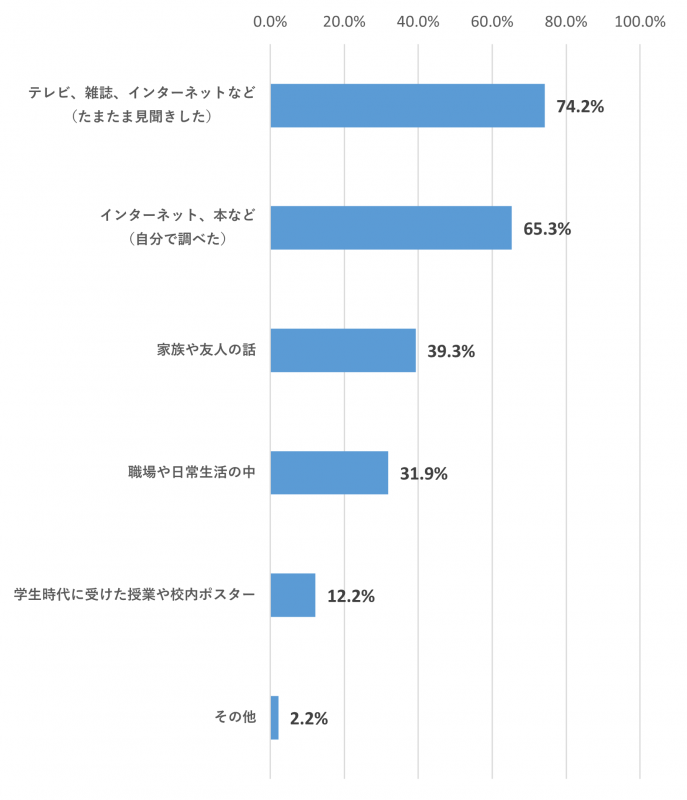

食品を安全に食べるための工夫について知ったきっかけ

→「テレビ、雑誌、インターネットなど(たまたま見聞きした)」が7割半ば(74.2%)

質問9 (質問8で「知っていることがある」と回答した方にお伺いします。)どこで知りましたか。(あてはまるものすべて)

食品を安全に食べるための工夫についてどこで知ったか尋ねたところ、「テレビ、雑誌、インターネットなど(たまたま見聞きした)」が最も多く7割半ば(74.2%)であった。次いで、「インターネット、本など(自分で調べた)」が6割半ば(65.3%)であった。

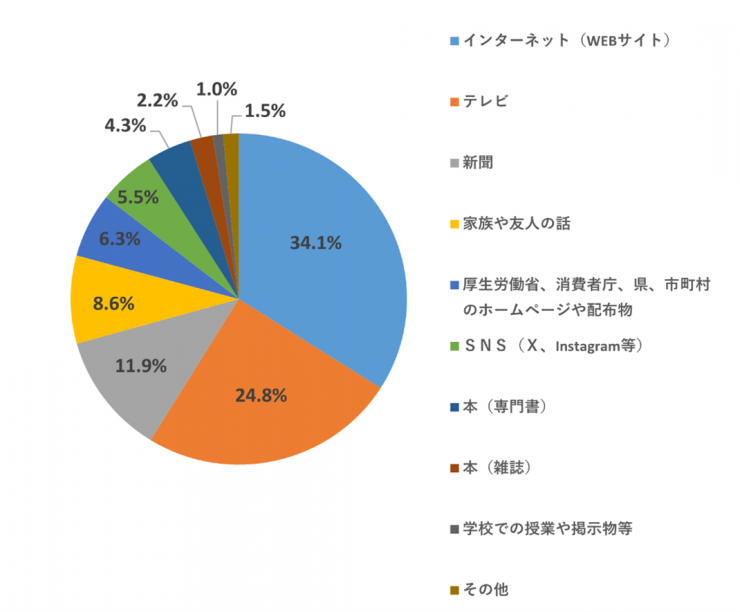

食の安全に関する情報をどこから知るかについて

→「インターネット(WEBサイト)」が3割半ば(34.1%)

質問10 食の安全に関する情報は主にどこから得ていますか。(最もあてはまるものひとつ)

食の安全に関する情報を主にどこから得ているか尋ねたところ、「インターネット(WEBサイト)」が最も多く3割半ば(34.1%)であった。次いで、「テレビ」が2割半ば(24.8%)であった。

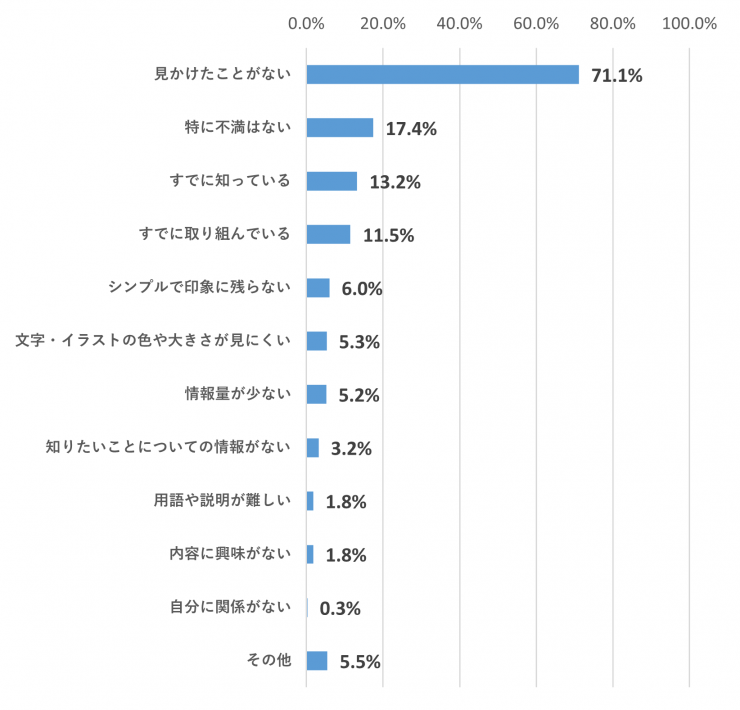

埼玉県の情報発信について

→「見かけたことがない」が7割強(71.1%)

質問11 埼玉県では、食品の安全に関する動画やポスターを作成しています。これらをご覧いただき、どのように感じましたか。(あてはまるものすべて)また、改善のアイディアや要望などがありましたら選択肢「その他」の自由記述欄にご記入ください。

埼玉県が作成した食品の安全に関する動画やポスターについてどのように感じたか尋ねたところ、「見かけたことがない」が最も多く7割強(71.1%)であった。次いで、「特に不満はない」が1割半ば超(17.4%)であった。

自由意見

質問12 安全な食べ物を安心して口にするために、埼玉県に期待すること(実施してほしいこと)を自由にお書きください。

また、そのほかご意見、ご要望などがありましたら自由にお書きください。

<主なご意見>

- 消費者側の衛生についての認識が問われなければならないと思うことが多々あります。例えば、商品を選ぶ際に不必要にたくさん触っている、抱っこしている子供の足・靴が商品に当たっているなど。いくら衛生的に製造されていてもそういうことがあっては意味がないので、消費者教育をするべきと考えています。

- 食べ物の安全は、重要なことです。子供のころからの教育が重要と考えます。県下統一の方針で取り組むよう希望します。

- 食の安全に興味・関心のない県民に対して、どのようにアプローチしていくかが課題。

- 食品添加物や農薬、また放射線の利用を、すべて危険と誤解している人が一定数います。県民に量の概念のような総合的な知識をつける啓発活動をお願いしたいです。

- テレビや商品表示だけを頼りにせず自分で判断できる知識を身につけるべき。そのような学習する機会を与えてもらえると良いのでは。

- 野菜や果物の農薬について根拠のないネガティブな情報をSNSなどで発信する人が多い印象です。そのような人を正すのは難しいと感じますが、周囲が悪い影響を受けないよう正しい情報や知識を持ってもらえる活動を継続して実施してほしいです。

- 義務教育段階までの生徒さんやその親御さんたちに、幼保、学校教育を通じて、食品安全情報のリテラシーを高める教育や啓発を、もっともっと危機意識をもって行って欲しい。昭和期と違って、健康に関する商品や情報は洪水のようにあふれていますが、その真偽を見定める消費者のリテラシーが相対的に低過ぎると感じます。

- 埼玉県の食品の安全に関するポスターや動画をほとんど見たことがありませんでした。多分気がつかなかったのかもしれません。先程見たら、なかなか合点のいくわかりやすいものでした。もっと埼玉の広報やテレビでアピールしていただければと思います。

- 輸入した食品は、日本と基準が違うのではないかと心配になります。目に見えない農薬など引き続きしっかりチェックしてほしいです。

- 「質問4」で、「行政、事業者、消費者それぞれが食品の安全を守るために役割を果たす必要がある」と記述されている。私も一人の消費者の立場から、具体的に何をどのようにすればよいのかが、浮かんでこない。逆に「埼玉県や国は消費者に対し、どのように行動せよ」と促しているのかを明確に示して欲しい。

- 健康被害があった際や疑わしい場合の情報提供を迅速におねがいしたい。

※上記を含め、計685件の貴重なご意見をいただきました。アンケートへのご協力ありがとうございました。