With You さいたま > 講座・イベント > 講座終了報告 > 女性リーダー育成講座 女性の声で地域を変えよう!(連続8回講座)

ここから本文です。

ページ番号:184139

掲載日:2021年5月21日

女性リーダー育成講座 女性の声で地域を変えよう!(連続8回講座)

| 回 |

日時 |

テーマ |

参加者 |

||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第8回 | 令和3年3月6日(土曜日) | 講義(9)「本県の男女共同参画の推進状況」/ 課題学習成果発表会 / 修了式 | 18人 | ||||||||||||||||||

| 第7回 | 令和3年2月7日(日曜日) | 中止 With You さいたまフェスティバルワークシップ参加 / 講義(8) 「女性の社会参画」 | ー | ||||||||||||||||||

| 第6回 | 令和3年1月16日(土曜日) |

中止 ワーク(2)(3)「自己表現スキル」 |

ー | ||||||||||||||||||

| 令和2年12月12日(土曜日) | 講義(7)「ネットワーク」/ 課題学習中間報告会 |

23人 |

|||||||||||||||||||

| 令和2年11月14日(土曜日) | 講義(5)「ジェンダー統計」/ 講義(6)「男性の抱える問題」【公開講座】 |

24人 |

|||||||||||||||||||

| 令和2年10月17日(土曜日) | 講義(3)「男女共同参画基礎講座」/ 講義(4)「働き方」/ 課題分野別グループ討議 |

25人 |

|||||||||||||||||||

|

令和2年9月26日(土曜日) |

ワーク(1)「コミュニケーションスキル」/ 講義(2) 防災と女性【公開講座】 |

27人 |

|||||||||||||||||||

|

令和2年8月22日(土曜日) |

開講式・ミニ講義 / 講義(1) 女性の貧困【公開講座】 |

29人 |

|||||||||||||||||||

場所:埼玉県男女共同参画推進センター

時間:毎回10時から16時

第8回 3月6日(土曜日)講義(9)「本県の男女共同参画の推進状況」 / 課題学習成果発表会 / 修了式

ミニ講義「本県の男女共同参画の推進状況について」

講師:埼玉県男女共同参画課 髙橋秀幸主幹

埼玉県の男女共同参画の推進状況について、公表されたばかりの新しいデータを使って説明がありました。政治や審議会への参画状況、自治会や防災会議、家庭生活やDV相談、教育の場の状況、また県民の男女平等に関する意識調査の結果など、短い時間の中で、多岐にわたって紹介されました。また、埼玉県の男女共同参画基本計画について令和3年度に次の5か年計画を策定するとのお話があり、パブリックコメントなど広く県民の意見を聞いていきたいとのことで、リーダーとして巣立っていく受講生にも積極的に意見を述べてほしいとのメッセージをいただきました。

埼玉県の男女共同参画の推進状況について、公表されたばかりの新しいデータを使って説明がありました。政治や審議会への参画状況、自治会や防災会議、家庭生活やDV相談、教育の場の状況、また県民の男女平等に関する意識調査の結果など、短い時間の中で、多岐にわたって紹介されました。また、埼玉県の男女共同参画基本計画について令和3年度に次の5か年計画を策定するとのお話があり、パブリックコメントなど広く県民の意見を聞いていきたいとのことで、リーダーとして巣立っていく受講生にも積極的に意見を述べてほしいとのメッセージをいただきました。

課題学習成果発表会

8か月にわたり、「貧困」「防災」「政治参画」の各分野についてそれぞれで取り組んできた学習の成果を発表する「成果報告会」を開催しました。当初は一般公開する予定でしたが、感染症対策として受講生とセンター関係者のみで行いました。受講生は、コロナ禍の中でも、できる限りの学習や調査を行い、地域での自分の役割や実践について考え、約4000字のレポートにまとめました。その内容を一人当たり5分の持ち時間で発表しました。発表後スーパーバイザーの中野先生から一人一人にコメントをいただき、また各分野終了ごとに当センターの薄井事業コーディネーターがコメントをしました。緊急事態宣言が延長となった影響で、当日急遽欠席となった受講生が複数出るなど、最後までコロナ感染症に翻弄されましたが、受講生は短い時間を有効に使い、文字だけでは伝わらない熱い思いとともに成果を語りました。

8か月にわたり、「貧困」「防災」「政治参画」の各分野についてそれぞれで取り組んできた学習の成果を発表する「成果報告会」を開催しました。当初は一般公開する予定でしたが、感染症対策として受講生とセンター関係者のみで行いました。受講生は、コロナ禍の中でも、できる限りの学習や調査を行い、地域での自分の役割や実践について考え、約4000字のレポートにまとめました。その内容を一人当たり5分の持ち時間で発表しました。発表後スーパーバイザーの中野先生から一人一人にコメントをいただき、また各分野終了ごとに当センターの薄井事業コーディネーターがコメントをしました。緊急事態宣言が延長となった影響で、当日急遽欠席となった受講生が複数出るなど、最後までコロナ感染症に翻弄されましたが、受講生は短い時間を有効に使い、文字だけでは伝わらない熱い思いとともに成果を語りました。

2020(令和2)年度 女性リーダー育成講座 課題分野別成果レポート概要(PDF:811KB)(別ウィンドウで開きます)

受講生の声

- 皆さんの報告をお一人お一人聞かせていただき、それぞれのテーマへの思い、内容、発表の仕方等々、すべてが勉強になります。その人その人の考えを聞くこと自体、興味深く、感動しました。

- 久しぶりのレポート作成でしたので、作成手順からの勉強は苦しくもあり楽しくもありました。皆さんの発表もそれぞれ個性があり、また内容の充実したレポートも多く、とても刺激を受けることができました。

- 貧困、防災、政治参画3つのテーマですが、それぞれ色々な視点で問題提起し、今回、調査・研究から浮かび上がった問題をこの講座のレポートとして終わらせるのではなく、今後も地道に取り組み、輪を広げていけたらと思います。

- 参加初日から、本当に参加されている皆さんが素晴らしく、学びを進めることで知らなかったことを知り、自らが今、今後、何ができるのかを考えるようになりました。知らなかったことを学び、知ったことで、世界が広がったので、自分の可能なところから伝えていきます。

修了式

成果発表の熱気が冷めやらぬ中、引き続き、修了式が行われました。諸角所長から8か月間の受講生の努力へのねぎらいと成果発表の感想を述べた後、レポート提出者24名(欠席6名)に修了証が授与されました。最後に、スーパーバイザーとして8か月にわたり、講座を率いてくださった中野洋恵先生から「きょうからが本当のスタート」という励ましの言葉をいただきました。

成果発表の熱気が冷めやらぬ中、引き続き、修了式が行われました。諸角所長から8か月間の受講生の努力へのねぎらいと成果発表の感想を述べた後、レポート提出者24名(欠席6名)に修了証が授与されました。最後に、スーパーバイザーとして8か月にわたり、講座を率いてくださった中野洋恵先生から「きょうからが本当のスタート」という励ましの言葉をいただきました。

コロナ禍の影響で何度も変更を余儀なくされた本年度の講座でしたが、そのような中でも受講生は8か月にわたり積極的に学び、出会い、地域での課題解決に向けて実践できることを考えてきました。それぞれがチャレンジしたこの学びはきっと地域で活かされることでしょう。

受講生の声

- 講演などを聞いて勉強するものだとばかり思っていましたが、課題をまとめ、発表まですると知り、やりきれるかなと不安をいだいていました。プライベートなことでいろいろ大変な状況の中、何とか修了式を迎えられ、感無量です。これからも、学ぶこと、行動を起こすことを自分のライフワークとしていけるよう努力してまいります。

- 様々な視点を持ち、多種の活動をされている方々の講座は大変勉強になりました。素敵な仲間と知り合え、今後につながっていけるといいなと願っています!

- 全くの無知からの参加だったので、毎回良い意味でドキドキと、新たな内容を知ることができるワクワクとで、どうにか最後まで来ることができました。自分のできることの幅が広げられたので、また、具体的に行動をしていく大事さを痛感したので、動いていきます(マイペースで!)

- 毎回の講義で新しい知識を得ることが楽しかったです。この半年あまりの勉強で、私自身の意識改革も大きくあったと思います。家族との話し合いの中にジェンダーの話をすることも増えました。子供たちが大人になるころには、現在以上にジェンダー格差がなくなることを望むとともに、その時に時代の流れに取り残されない、柔軟な考えを持つ自分でありたいと思います。

第7回 2月7日(日曜日)中止 With You さいたまフェスティバルワークシップ参加 / 講義(8) 「女性の社会参画」

With You さいたまフェスティバルがオンライン開催となったため、当講座としての参加は中止となりました。

講義(8)大崎麻子さん講演会「グローバルな視点から考える 日本のジェンダーギャップ解消への道」については、課外プログラムとし て、個別にオンラインで視聴しました。

なお、同日、課外プログラムとして、課題学習成果レポートについて中野スーパーバイザーの個別指導が行われ、10名の受講生が個別にアドバイスを受けました。

第6回 1月16日(土曜日)中止 ワーク(2)(3) 自己表現スキル

講師:株式会社ボイスクリエーションシュクル代表取締役 佐藤 恵さん

自分の伝えたいことを相手にどう伝えるか。伝える内容と同時に"伝え方"はとても大切な要素です。第6回は佐藤さんをお招きしてのトレーニングを予定していましたが、新型コロナ感染症の緊急事態宣言が発出されたため、残念ながら中止となりました。

第5回 12月12日(土曜日)講義(7) 地域での実践事例を知る / 課題学習中間報告会

講義(7) ネットワーク

講義:「地域での実践事例を知る」(修了生による活動報告)

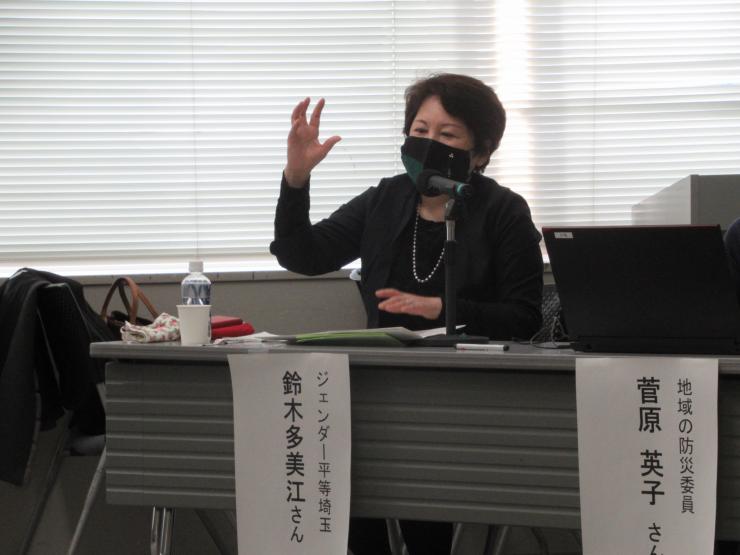

ゲストスピーカー:地域の防災委員 菅原英子さん、四つ葉のクローバー 大野まり子さん・熊木しづ子さん、ジェンダー平等埼玉 鈴木多美江さん

当講座修了生4名の方に、現在行っている活動について報告していただきました。地域での具体的な活動内容、講座で学んだことや受講中に得た仲間について熱く語ってくださり、これからの課題解決のために実践できることを具体的に考えることができました。後半のトークセッションでは、中野スーパーバイザーを交えて活発な質疑応答が行われました。分野も取組方法も異なる活動をされている修了生の皆さんのお話は、今後活動していくうえでのロールモデルとして勇気づけられるものとなりました。

当講座修了生4名の方に、現在行っている活動について報告していただきました。地域での具体的な活動内容、講座で学んだことや受講中に得た仲間について熱く語ってくださり、これからの課題解決のために実践できることを具体的に考えることができました。後半のトークセッションでは、中野スーパーバイザーを交えて活発な質疑応答が行われました。分野も取組方法も異なる活動をされている修了生の皆さんのお話は、今後活動していくうえでのロールモデルとして勇気づけられるものとなりました。

受講生の声

- 具体的な活動をお聞きし、素晴らしい実践だと感動しました。しかも力まず、ご自身の経験とライフワークに活かし、他の人のために活かせる実践は、女性の持っている力と実感しました。女性は人と人をつなげていく人脈力があるということも本当にそうだと思います。私もさらにつながりを大切にし、学んだ事を活かしていきたいと思います。。

- とても参考になりました。特に、自宅マンションの防災という身近な問題を取り上げ、実践されているお話では、「女性の力で地域を変えよう」というこの講座の意義を再確認させていただきました。自分のできることを少しでも前に進めようと思いなおしました。

- 同じような思いと課題に共感しました。当事者の声が、ニーズに合った行政サービスにつながります。国の基本は地域から!私も、行政への事業充実と地域活動で、できることを楽しみながらしたいと改めて感じました。このような動きが各地であることがうれしいです。

課題学習中間報告会

午後はそれぞれで取り組んでいる課題学習の中間報告会を行いました。貧困、防災、政治参画の課題分野に分かれて、5分間の発表を行い、フィードバックとして、他のメンバーが良かった点、改善点、疑問点を付箋に書いて発表者にお渡ししました。アンケート調査やインタビューを実施したり、文献資料からデータを集めて検討したり、進捗状況は様々でしたが、コロナ禍の中でもできることに取り組んでいる様子がうかがえました。課題提出締め切りまであと2か月半。励まし合いながら頑張っています。

午後はそれぞれで取り組んでいる課題学習の中間報告会を行いました。貧困、防災、政治参画の課題分野に分かれて、5分間の発表を行い、フィードバックとして、他のメンバーが良かった点、改善点、疑問点を付箋に書いて発表者にお渡ししました。アンケート調査やインタビューを実施したり、文献資料からデータを集めて検討したり、進捗状況は様々でしたが、コロナ禍の中でもできることに取り組んでいる様子がうかがえました。課題提出締め切りまであと2か月半。励まし合いながら頑張っています。

受講生の声

- 緊張しましたが、同じ課題分野に取り組む皆さんの発表が聞けてとても参考になりました。付箋で疑問点や改善点を教えていただけたこと、また良いところを聞かせていただけたことでとても励みになりました。

- 自分の発表がまとまりのないものであったので大変申し訳なく思います。皆さんがたくさんの資料をそろえ、勉強されている様子に自分を奮い立たせてがんばります。付箋に良かった点や疑問点を書く作業は大変でしたが、逆に皆さんからいただいた付箋を読み直し、参考にしたいと思います。

- 自分の発表をしていくことも大変ですが、傾聴していくことも訓練だと思いました。それを書くという形に残すことは、私のスキルアップになりました。頭の中でまとめ、話すという作業は、日頃の人との対面の中で培われるものですが、今日の発表の場はよい意味で緊張感がある訓練の機会となりました。

第4回 11月14日(土曜日)講義(5) ジェンダー統計 / 講義(6) 男性の抱える問題【公開講座】

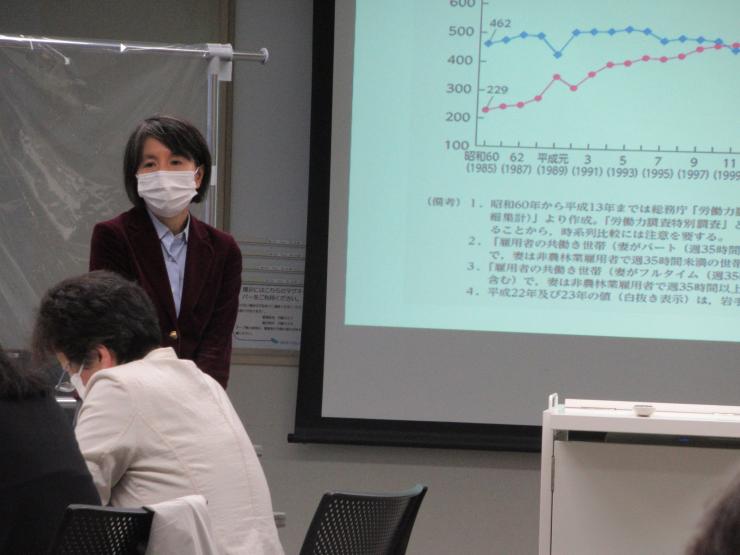

講義(5) ジェンダー統計

講義:「ジェンダー統計」

講師:国立女性教育会館客員研究員 中野洋恵さん (当講座スーパーバイザー)

統計データを男女別に可視化していくことで、ジェンダー格差が浮かび上がってくることを様々な統計を実際に見ることで学びました。国際的にもますますジェンダー統計が重視されていて、持続可能な開発目標(SDGs)の実施指針でも「可能な限り男女別データを把握するよう努める」とされています。問題意識をもって男女別データの経年変化や国際比較を分析することが必要であることを学びました。また、実習として、内閣府男女共同参画局「見える化サイト」などの基本的な統計データべースにアクセスする体験を通して、客観的データに基づく身近な地域の違いを理解することができました。

受講生の声

- 「統計」というと、面倒、難しいという感覚がありましたが、今回の講座を受ける毎に、データ、グラフ、表等、視覚化、可視化することで、伝わりやすく、理解しやすいことを痛感しました。今後、自分が課題をまとめて伝える内容に活かしたいと思いました。情報を得てわかりやすくまとめる大切さを知りました。

- 統計を見ると知らなかった世の中が一目瞭然で課題が明確になるのがわかります。女性の理工分野の講座の案内を学校に持って行った時の、相手側の回答がとても印象的でした。その様な場面での統計を使ったプレゼンテーションは説得力UPにつながると、イメージできました。

- 今まで知ることもなく、検索することもなかった統計を見て、関心がないことでもやはり何かつながっていると感じました。自分の住んでいるところの情報でも普段住んでいるだけではわかりません。自分がどう動いていくかを考えるためにも、知ることは大事なことですね。

講義(6) 男性の抱える問題【公開講座】

対談:「男らしさの呪縛からの解放」

ライター 武田砂鉄さん × 小説家 白岩 玄さん

午後は男性の視点から考えるジェンダー問題を学びました。知らず知らずのうちに「男らしさ」に縛られて不自由な生き方を強いられること、そうした「男らしさの呪縛」から解放されて自分らしく生きるため、また多様な生き方を認め合うためにはどうしたらよいのか、おふたりのフランクな対談の中から考えさせられました。身近な問題として夫や子どもなど自らの家庭を振り返るきっかけにもなりました。

受講生の声

- 何だかいろいろと考えさせられました。今までは女性のつらさしか感じなかったのですが、男性は男性らしさを刷り込まれて生きてくることで、孤独になってしまうのではないでしょうか。(夫を見ていても悩んでも人に相談しない)

- ありのままのやりとりの中で、日常感じている男らしさを客観的に語ってくれて楽しかったです。呪縛は誰にでもあり、そこをあぶり出して、これからの世代を思うトークはとても未来を感じられました。

- 男性は女性ほどコミュニケーションを積極的に取らないのではなく取れない。それは生まれ育った環境、親(大人)からの言葉がけにも影響を受けるのか。改めて考えさせられました。

第3回 10月17日(土曜日)講義(3) 男女共同参画基礎講座 / 講義(4) 働き方 / 課題分野別グループ討議

講義(3) 男女共同参画基礎講座

講義:「男女共同参画基礎講座~埼玉県から変えていく?」

講師:中央学院大学現代教養学部准教授 皆川満寿美さん

日本のジェンダーギャップ指数が過去最低の121位を記録、特に政治分野は144位と、もはや「先進国」とは言えない事態を諸外国との比較により学びました。また埼玉県の特徴を他の都道府県のデータと比較することで学び、県内の女性議員や審議会委員の割合、自治体職員管理職の女性比率など、詳細なデータによって身近な地域の状況が具体的に見えてきました。男女共同参画政策やコロナ禍と女性について、積極的に発信、活動されている皆川さんのお言葉は、私たち自身が主体的に今後地域でどのように取り組んでいくのかを考えさせられるものでした。

受講生の声

- 数字で政治的分野の男女差を見ていくととてもわかりやすく現状を理解できました。政治は苦手ですが、このような形でしっかり理解し、関心を持つ必要があるなと感じました。グループワークは市議会議員さんがいらしたので、実際の議会や政治活動の様子を伺うことができて大変有意義でした。

- データ分析がとてもわかりやすく、とても興味深く学べました。女性は長生きすることを考えると、ますます女性の声が国を作ることに”影響”を与えていかなければならないと感じました。先進国とは言えない日本をどうにか変化させていかなければ・・・。考えるだけでなく、行動したいと強く思いました。

- 政治分野の女性の進出率を都道府県別に教えていただき、興味深かったです。埼玉県の状況もわかり、課題も見えてきました。また、埼玉県内の自治体の状況比較も市町村の未来図を想像するのに参考になりました。条例改正など規制力のある方法で女性の占有率を上げることも必要なのかと思いました。

講義(4) 働き方

講演:「M字カーブの変化から考える働き方をめぐる課題」

講師:跡見学園女子大学観光コミュニティ学部准教授 石崎裕子さん

日本の女性の労働力率がM字カーブを描いている状況について、諸外国との比較や経年変化を見ながらその社会的背景を学びました。共働き世帯が今や専業主婦世帯の2倍になっているものの、増加した部分の多くは非正規雇用のパートタイマーであること、女性が「仕事も家事も」担っていることで実は長時間労働を強いられていること、性別役割分業意識は変わりつつあるものの社会システムが依然としてかつての固定的な家族形態に引きずられていることに気づかされました。

受講生の声

- M字カーブの問題を考えたとき、男性の意識改革が必要では、と強く思いました。女性が働き方を選べるようになるためには地域や自治体のサポートが必要不可欠であり、家族や家庭の問題にも深く関わっていくと思いました。高齢になったときにどう生きていくかにもつながると思います。

- M字カーブの意味も初めて知り、とてもよくわかりました。私自身、典型的ないわゆる「標準家族モデル」そのもので、ある意味、国の思い通りにきてしまっていたのか?!と感じ、これからはもっと多様性に対応できる社会をめざして世の中の理解が広まり深まるよう、できることから行っていきたいと思いました。

課題分野別グループ討議

本年度は、参加型学習として、「政治参画」・「貧困」・「防災」の3つの課題から受講開始時に1つを選択し、各自でテーマを設定して学習を進めています。今回はそれぞれ作成した課題学習計画書をもとに各分野の小グループに分かれて発表と意見交換を行いました。短時間ではありましたが、他のメンバーの話を聞くことにより自分の課題が少しずつ明確になってきたとの声が聞かれました。スーパーバイザーの中野先生から次回までの宿題も出ました。3月の成果発表会に向けて、これから課題学習を深めていきます。

本年度は、参加型学習として、「政治参画」・「貧困」・「防災」の3つの課題から受講開始時に1つを選択し、各自でテーマを設定して学習を進めています。今回はそれぞれ作成した課題学習計画書をもとに各分野の小グループに分かれて発表と意見交換を行いました。短時間ではありましたが、他のメンバーの話を聞くことにより自分の課題が少しずつ明確になってきたとの声が聞かれました。スーパーバイザーの中野先生から次回までの宿題も出ました。3月の成果発表会に向けて、これから課題学習を深めていきます。

第2回 9月26日(土曜日)ワーク(1) コミュニケーションスキル / 講義(2) 防災と女性【公開講座】

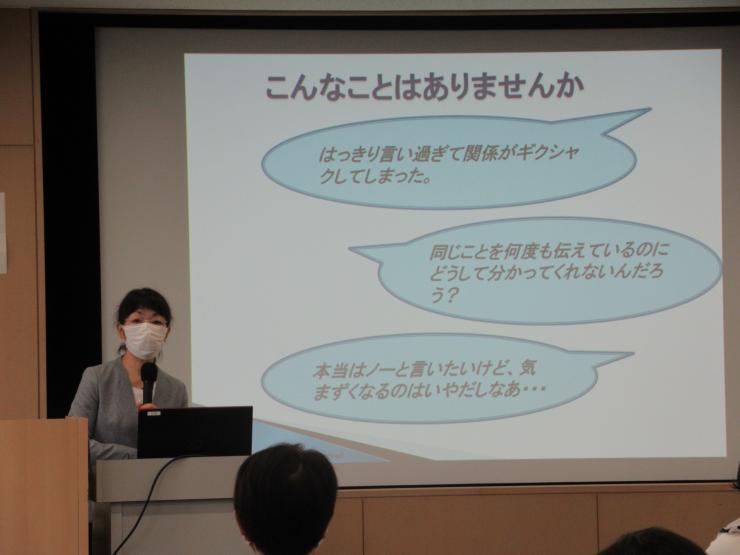

ワーク(1) コミュニケーションスキル

講義・実習:「アサーティブなコミュニケーションとは」

講師:特定非営利活動法人アサーティブジャパン認定講師 渡辺由美さん

リーダーとして自分の要望や意見をどのように伝えればよいのか・・・アサーティブなコミュニケーションを講義と実習で学びました。アサーティブとは、自分も相手も尊重する伝え方です。自分のコミュニケーションの取り方を振り返り、また事例をもとに頼み方や断り方のロールプレイを行い、アサーティブに伝える方法をトレーニングしました。最後に、自分にも相手にも「自己表現の権利」があることを認めることが対等な人間関係の土台を築くことにつながるとの渡辺先生のメッセージが届けられました。

受講生の声

- 大変にわかりやすく、すぐに実践しようと思う取り組みの学びでした。自分も相手も尊重しながらコミュニケーションを大切にしていきたいと思います。今までできていた部分とそうでない部分がわかり、改善していきたいです。アサーティブ12の自己表現の権利を知り、勇気がわきました!

- アサーティブなコミュニケーションの手法と自分の特性を知ったうえでコミュニケーションを取れたら、悩み、落ち込みが軽くなると思いました。

- コミュニケーションの中で、相手や自分を思いやることを常に考える「クセ」を大切にしたいです。ロールプレイでは、自分の思いを伝えることの難しさ、相手の思いを聴くことを学ぶことができました。とても分かりやすい講座でした!

講義(2) 防災と女性「男女共同参画で取り組む防災フォーラム」【公開講座】

講演:「多様化する災害と多様性に配慮した地域防災~男女共同参画の視点から」

講師:宮城学院女子大学生活環境科学研究所員 浅野富美枝さん

想定外の「大規模広域災害」が多発するなか、災害の被害を減らすには何が必要なのかを男女共同参画の視点から学びました。地域には多様な人々が暮らしていて、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦など配慮の必要な人々への支援には、地域に生きる生活者の視点が重要であり、意思決定の場への当事者の参画が必要なことに気づかされました。ネットワークやしくみづくりなど、災害につよい地域をつくるために、私たちは何ができるのかを考えるヒントをいただきました。

事例発表:「地域における防災活動の取組紹介」特定非営利活動法人わが街さやまの防災ネットワーク 高橋和子さん

グループワーク:地域防災を考えよう

男女共同参画の視点で地域の防災力を高める活動を行うNPO法人を立ち上げた高橋さんから、女性リーダーとして活動してきた体験を踏まえたお話をうかがいました。

グループワークでは、地域でどんなことに取り組めるのかについてそれぞれワークシートを作り、地域の参加者とともに活発な意見交換が行われました。

(詳細は防災フォーラムの終了報告をご覧ください。)

受講生の声

- 日本が防災について被災者視点の支援が遅れていることに驚きました。様々な課題が浮き彫りになっています。女性の防災リーダーの拡充や防災会議への参画によって解決の道につながっていけるよう、できることを取り組んでいきたと思います。

- わが街の防災について全く無知でした。フォーラムを聞いてもっと自分の住んでいる地域の防災について学ばなければと思いました。積極的に参加していこうと思います。

- 同じテーブルの方と意見交換をしましたが、男性の方もいらっしゃって、男性も女性の防災活動への参加を強く希望していることを知りました。また、ペット同伴の方の防災について今まで考えることがありませんでした。多様性にもいろいろあるのだと改めて考えることになりました。

第1回 8月22日(土曜日)開講式・ミニ講義 / 講義(1) 女性の貧困【公開講座】

開講式

令和2年度女性リーダー育成講座が、29名の受講生を迎え開講しました。

埼玉県では、女性の貧困問題の解決に向けた支援事業に取り組んでいます。「女性リーダー育成講座」は、女性の貧困問題や地域の様々な課題の解決に、男女共同参画の視点を持って取り組んでいく女性の支援者の育成を目的としています。

「講義」で幅広い分野の知識を身につけ、「課題学習」で政治参画、貧困、防災分野の地域課題についてそれぞれ学習を深めます。さらに自分を表現するスキルも学びます。コロナ禍の中、新たに出会ったこのメンバーで、スーパーバイザーの中野洋恵先生のご指導の下、3月の成果報告会まで頑張ります。

ミニ講義「なぜ、今女性リーダーなのか」

講師:当講座スーパーバイザー 中野洋恵さん(独立行政法人国立女性教育会館客員研究員)

日本の女性リーダーがいかに少ないか、その現状について最新の統計データから学びました。日本のジェンダーギャップ指数が153か国中121位であり、特に政治分野、経済分野で著しく低位であること、また、教育界でも校長等の管理職の女性割合が極端に低いことなどが問題として見えてきました。男女が自らの意思に基づき、個性と能力を発揮できる社会を築くためには、もっと女性リーダーが必要であり、また、生き方や働き方が多様化している現在、組織も新しい課題に対応するためには女性リーダーを必要としているとのお話をうかがいました。社会を変えていくためには、それぞれが知識・スキルを身につけ、ネットワークを作り、アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)に気づき、そして、行動することこそが大切というメッセージが届けられました。

講義(1) 女性の貧困 【公開講座】

講演:「女性の生きづらさの正体 貧困の構造を知り解決策を探る」 【公開講座】

【公開講座】

講師:ジャーナリスト・和光大学名誉教授 竹信三恵子さん

なぜ日本の女性の貧困率は高いのか、女性の働き方や家事などのケア労働の現状を見ながら、女性が貧困に陥りやすい社会の構造を学びました。今回のコロナ感染症により、今の社会構造が女性に集中して被害をもたらしていることを具体的事例によって理解することができました。問題解決のために何ができるのか、一人ひとりが行動していくにはどうしたらよいのか考えさせられました。なお、コロナ感染症対策のため、講師の竹信さんは、フェイスシールドを着用されての講演となりました。

お問い合わせ