ページ番号:143384

掲載日:2025年10月9日

ここから本文です。

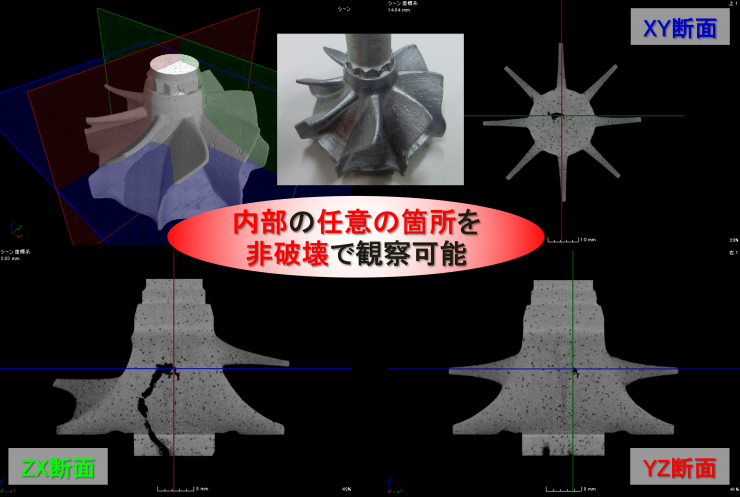

X線CT三次元測定機(計測用X線CT装置)

| 機器番号 | 510 |

|---|---|

| 機器分類 | 精密測定機器 |

| メーカー名 | カールツァイス株式会社 |

| 型番等 | METROTOM 800 |

| 装置概要 |

※上図左上の高分解能X線CT装置は、マイクロフォーカスX線CT装置をご覧ください。 ※上図右下の高出力X線CT装置は、大型X線CT装置をご覧ください。(大型X線CT装置は依頼試験のみ) |

| 主な仕様 |

【最大管電圧】130kV 【最大試料サイズ】φ240mm×300mm(固定治具を含む)、3.5kgまで 【分解能(ボクセルサイズ)】5~94(μm) ※サンプルサイズが大きくなると分解能は下がります

|

|

解析ソフトウェア |

ポリゴン化(STL化)した3Dデータにより寸法測定や設計値比較等が可能です。 内部観察や簡易的な欠陥/介在物解析も可能です。

シェアの高いX線CTスキャンデータ解析ソフトウェアです。(当センター大型X線CT装置でも使用しています。) 詳細な内部観察、STLデータの出力、欠陥/介在物解析が可能です。 ※オプションモジュールは欠陥/介在物解析のみです。座標計測、設計値/実測値比較、繊維配向解析等はありません。

いずれのソフトウェアも独自形式のデータとなりますが、フリービューアソフトウェアがあります。 3Dデータについて、本ソフトウェアではSTLデータ作成までが可能です。 STLデータをソリッド(CADで開くことができるデータ)に変換する場合、高精度3DスキャナのリバースエンジニアリングソフトウェアGeomagic Wrapを使用する必要があります。 |

| 研修レベル |

1 研修を受講する必要はありません。利用方法の詳細は担当にご相談ください。

|

| 使用料(1時間当たり) | 2,720円 |

| 装置写真 |   |

| 測定事例 |

|

| 備考 |

|

|

本装置に関する お問合せ先 |

048-265-1376(生産技術・事業化支援室 機械技術担当) |

※指導員の指導を受けて機器を利用する場合は、使用料の他に指導料が1時間当たり2,500円かかります。

※一部の機器は、事前に研修を受ける必要があります。詳しくは、研修の受講方法をご覧ください。

※機器の利用時に必要となる一部の消耗品については、使用量に応じて実費精算できます。詳しくは、消耗品精算をご覧ください。