ページ番号:26496

掲載日:2026年1月7日

ここから本文です。

管理担当

業務内容

管理担当では、県が管理する国道・県道の占用許可、境界確認、河川法の許認可などに関する業務をしています。

お問合せはメールで受け付けておりますので、御活用ください。

本庄県土整備事務所 管理担当あて

メールアドレス u213141a@pref.saitama.lg.jp

お知らせ

道路台帳や河川境界整備図の閲覧申請について、電子メールによる受付を行っております。

積極的にご活用ください。

電子メールによる閲覧申請方法

閲覧申請方法

閲覧申請用のメールアドレスあてに以下のデータを添付して申請してください。

【添付資料】

位置図(公図不可、申請位置を正確に特定できるもの)

閲覧申請先のメールアドレス

本庄県土整備事務所 管理担当あて

メールアドレス u213141a@pref.saitama.lg.jp

道路管理業務

道路占用許可(道路法第32条)

当事務所が管理する国・県道の道路区域に電柱、電話柱、水道管、下水道管、案内標識、建築用足場等の工作物、施設を設置しようとする場合は、道路管理者の許可が必要となります。なお、占用物件によっては、占用料がかかります。

申請方法について

下表のとおり、電子メールによる申請が可能となりましたので、積極的にご活用ください。

なお、許可証は窓口での交付となります。

電子メール申請先のメールアドレス:u213141a@pref.saitama.lg.jp

| 占用場所 | 道路工事の有無 | 申請方法 |

|---|---|---|

|

本庄市児玉町 美里町 神川町 |

道路工事の有無 に関わらず全て |

電子メール申請又は紙申請 |

|

本庄市(児玉町除く) 上里町 |

有 | 紙申請のみ |

|

本庄市(児玉町除く) 上里町 |

無 |

電子メール申請又は紙申請 |

申請書類について

- 道路占用許可申請書(紙申請:正本×1部、副本×2部)

- 案内図、平面図、縦横断図、構造図、保安管理図及びカラー写真(紙申請:各3部)

- その他

合併処理浄化槽処理水を道路側溝へ放流するための排水管の占用

道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり、一般家庭等の生活排水を県管理道路側溝へ放流することは、原則として認めていません。

ただし、下水道の整備がされていない地域で、以下の基準を満たす場合に、浄化槽の放流水を道路側溝へ放流させることを例外として認める場合があります。放流可能と認められた場合は、道路占用許可の申請が必要となります。

【放流可能浄化槽】

一戸建て住宅に設置される処理対象人員10人槽以下の小型合併処理浄化槽

【放流可能地域】

原則として、県管理道路側溝以外に流末を確保することが困難な地域とする(市町の道路側溝や集落排水等がある場合は不可)。

下水道法第4条第1項の事業計画の認可を受けた地域以外であり、放流が可能な(流末が確保された)県管理道路側溝である。

また、建築物の敷地が、県管理道路に直接2m以上接道している(対向車線への横断は不可)。

※放流可能地域の場所については、事務所にてご確認ください。

- 道路占用許可申請書(正本×1部、副本×1部)

- 案内図、側溝との接続図面、平面図、縦横断図、住宅の位置図、間取り図、カラー写真、合併浄化槽に関する調書及び工場生産浄化槽認定シート×各2部

申請の記入方法や添付書類、接続条件について(PDF:255KB)

道路工事施行承認(道路法第24条)

当事務所が管理する国・県道に、店舗、住宅等の出入口を設置しようとする場合は、道路管理者の承認が必要となります。その必要に応じて歩車道境界ブロックやガードレールの撤去等の工事の承認を行っています。承認後、申請者において工事を施工いただき、承認工事に係る経費は申請者の負担となります。

申請方法について

下表のとおり電子メールによる申請が可能となりましたので、積極的にご活用ください。

なお、許可証は窓口での交付となります。

申請先のメールアドレス:u213141a@pref.saitama.lg.jp

| 工事場所 | 申請方法 |

|---|---|

|

本庄市児玉町 美里町 神川町 |

電子メール申請又は紙申請 |

|

本庄市(児玉町除く) 上里町 |

紙申請のみ |

申請書の提出について

- 道路工事施行承認申請書(紙申請:正本×1部、副本×2部)

- 案内図、平面図、縦横断図、保安管理図及びカラー写真×各3部(紙申請)

- その他

道路占用及び道路工事施工承認に係るその他の様式

- 着工届等の提出について【施行承認】(説明)(PDF:155KB)

- 着工届等の提出について【道路占用】(説明)(PDF:144KB)

- 工事写真撮影方法(PDF:107KB)

- 道路着工・仮復旧完了・完了届(ワード:30KB)

- 道路占用権譲渡(貸与)許可申請書(ワード:35KB)

- 道路占用権承継許可申請書(ワード:36KB)

- 住所等変更届(ワード:16KB)・見本(ワード:30KB)

- 道路占用廃止届(RTF:78KB)

- 標識の安全点検票(エクセル:35KB)

- 管内図(令和3年3月)(PDF:8,473KB)(別ウィンドウで開きます)

道路幅員証明

当事務所管内で貨物自動車運送事業を営もうとする場合、国土交通大臣の許可が必要となります。この場合、道路幅員証明書の添付が求められていますが、当事務所では、申請事業所付近の道路幅員についての証明を行っています。この道路幅員証明に係る手数料は、1通につき400円となります(平成16年4月1日施行)。

※窓口申請される場合には、キャッシュレス決済の準備をする必要がありますので、事前に管理担当あてご連絡ください。

埼玉県収入証紙について

- 埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了いたします。

- 埼玉県収入証紙は、令和6年3月末日で、使用ができなくなりますのでご注意ください。

※詳細は、収入証紙の販売を終了しますをご覧ください

- 埼玉県収入証紙の廃止に伴い、令和5年10月からキャッシュレス決済を開始します。

※詳細は、収入証紙廃止に伴うキャッシュレス収納を開始しますをご覧ください

道路の一時使用

当事務所が管理する国・県道における軽易な工事等については、事前相談のうえ一時使用届により提出してください。

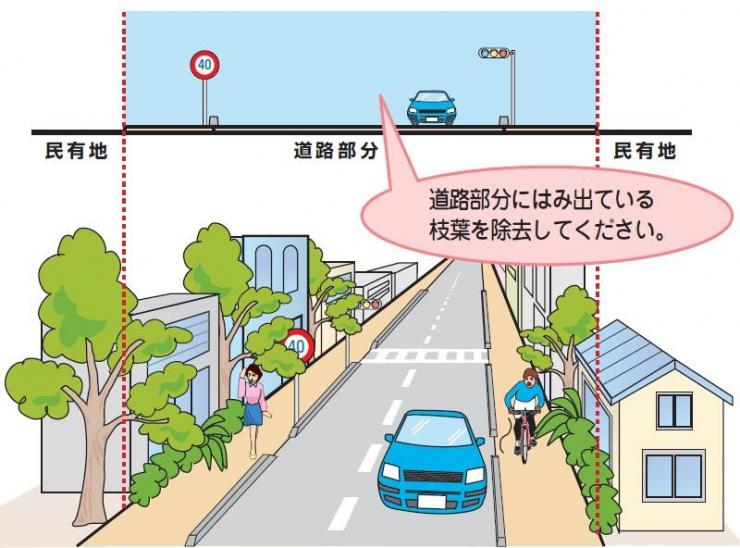

道路への越境樹木等の適切な管理

- 道路の通行の支障となる樹木等は、土地の所有者が除去(伐採や剪定)する必要があります。

道路上にはみ出た樹木等(庭木・生垣の越境繁茂や樹木・枝葉の張り出しなど)との接触や枝葉の落下で、歩行者や自転車などの通行人の怪我や、通行車両の損傷の可能性があります

- 安全かつ安心して道路を利用できるように、除去(伐採・剪定)などの適正な管理をお願いします。

除去作業は通行車両、歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください - 事故の発生が予想されるなどの緊急の場合は、道路法第42条の維持・修繕義務に基づき、県が除去(伐採・剪定)を行う場合があります。

河川等管理業務

河川法に基づく許可

当事務所が管理する一級河川の河川区域内において次のような行為をする場合は、河川法に基づく許可申請が必要になります。

また、河川を占用する場合は占用料がかかり、その額は「埼玉県流水占用料等徴収条例」によって定められています。

|

河川を管理するもの以外の者が行う河川工事 |

第20条 |

|---|---|

|

河川区域内の土地の占用 |

第24条 |

|

河川区域内の土地における土砂等の採取 |

第25条 |

|

河川区域内における工作物の設置・改築・除却 |

第26条 |

|

河川区域内の土地において土地の形状を変更する行為または竹林の栽植・伐採 |

第27条 |

|

河川保全区域内での「土地の掘削、盛土または切土その他土地の形状を変更する行為」 「工作物の新築または改築」 |

第55条 |

河川法に基づく許可申請について

電子メールによる申請が可能となりましたので、積極的にご活用ください。

なお、許可証は窓口での交付となります。

申請先のメールアドレス:u213141a@pref.saitama.lg.jp

【提出部数】許可申請書:2部(紙申請)、添付図書:各2部(紙申請)

※添付図書は河川法許可申請書様式に記載されております。

河川保全区域における行為の制限(河川法第55条)

当事務所管内の小山川(本庄市児玉町高柳、小平から深谷市大字高島まで)については、河川の境界から20mが河川保全区域に指定されています。この区域内で、土地の掘削、工作物の新築等をする場合は、河川管理者の許可が必要となります。

【様式】河川法許可申請書(保全区域・工作物の新築等)(ワード:32KB)

河川法許可申請書(保全区域・土地の掘削等)(ワード:32KB)

【提出部数】許可申請書:2部(紙申請)、添付図書:各2部(紙申請)

※添付図書は河川法許可申請書様式に記載されております。

許可申請が必要な行為

【河川境界から5m以内の場合】

次の全ての行為で許可申請が必要

- 工作物の新築又は改築

※宅地造成に伴い土留・擁壁等の構造物のみを設置する場合を含む

※宅地造成に伴う土留・擁壁等と建物を切り分けて工事する場合は、それぞれの許可申請が必要

- 土地の掘削、盛土又は切土(その他土地の形状を変更する行為[耕うんを除く])

【河川境界から5mよりも離れた場合(河川保全区域内)】

次の行為が伴う場合は許可申請が必要

- コンクリート造・石造・れんが造等の堅固な工作物の新築又は改築

- 貯水池・水槽・井戸・水路等水か浸透するおそれのある工作物の新築又は改築

- 地表から深さ1m以上の土地の掘削又は切土(地表以下に基礎(杭基礎)等を設置する場合を含む)

- 地表から高さ3m以上の盛土(堤防に沿う部分の長さが20m以上のもの)

※木造2階建(非堅固構造)で杭基礎を未設置(1m以上未掘削)の場合は、河川境界から5mよりも離れていれば、許可申請は不要

河川の一時使用

当事務所が管理する一級河川の河川区域内における軽易な工事等については、事前相談のうえ一時使用届により提出してください。

河川巡視

河川巡視員が、管内の一級河川を巡回して、河川の維持管理状況や汚濁状況を把握したり、違法行為を行っている者に対し指導を行っています。

その他の様式等

- 河川着手届(ワード:17KB)

- 河川完了届(ワード:18KB)

- 河川占用権譲渡承認申請書(RTF:54KB)

- 河川占用権地位承継届出書(RTF:55KB)

- 住所等変更届(ワード:16KB)

- 河川占用廃止届(ワード:33KB)

- 河川図(平成28年3月)(PDF:7,537KB)(別ウィンドウで開きます)

砂防指定地内の行為の許可(埼玉県砂防指定地管理条例第3条)

砂防指定地(治水砂防上から、土砂災害の原因となるような行為を制限するとともに、砂防施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地。)で、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所長の許可が必要です。

- 一 のり切、切土、掘削、盛土等による土地の形状の変更

- 二 土石の類の採取又は鉱物の採掘

- 三 工作物の新築、改築、増築、移転又は除却

- 四 立木竹の伐採又は樹根の採掘

- 五 木竹の滑下又は地引による搬出

【許可申請】(紙申請:各2部提出)

- 砂防指定地内の行為許可申請書(RTF:62KB)

- 位置図、平面図、横断図、公図、写真

- 土地の形状変更の場合には、当該行為の計画書

- 工作物の設置を伴う場合には、工作物の設計図

- 利害関係人がある場合には、その承諾書(承諾を得られない場合には、その理由を記載した書類)

- その他

※電子メール(u213141a@pref.saitama.lg.jp)による申請が可能です。(許可証は窓口交付となります)

【その他様式】

国有財産使用許可申請について

砂防指定地内の国土交通省所管国有財産(水路)の使用許可を受ける場合、はじめに機能管理者である市町村長に意見を求め、その後、県土整備事務所長に使用許可の申請をします。

なお、申請地が国有財産であるかどうかは、各市町村でご確認ください。また国有財産を使用する場合は使用料が課せられ、その額は「埼玉県国土交通省所管公共財産使用料徴収条例」で定められています。

申請書の提出は次のとおりです。

申請書の提出について

- 使用許可申請書×2部

- 案内図、平面図、公図の写し、求積図、工作物構造図、関係市町村の意見書(写し)及び現況写真×各2部

- その他

【様式】

地すべり防止区域内の行為の制限(地すべり等防止法第18条)

地すべり防止区域(雨水などによる地下水が原因で発生する地すべり災害を防ぐため、一定の行為を制限するとともに、防止施設を整備することを目的として国土交通大臣が指定した土地。)で、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所長の許可が必要です。

- 一 地下水、地表水に影響を与える行為

- 二 のり切、切り土等による土地の形状の変更

- 三 工作物の新築、改築等

【申請書類】(各2部提出)

- 許可申請書

- 位置図、平面図、横断図、公図、写真

- 土地の形状変更の場合には、当該行為の計画書

- 工作物の設置を伴う場合には、工作物の設計図

- 利害関係人がある場合には、その承諾書(承諾を得られない場合には、その理由を記載した書類)

- その他

※許可申請書様式は河川砂防課HP(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。

急傾斜地崩壊危険区域の行為の制限(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第2条)

急傾斜地崩壊危険区域(崖崩れにより危険が生じる恐れのある土地で、崖崩れの恐れのある行為を制限するとともに、必要な施設を設置する目的で都道府県知事が指定した土地。)で、次のような行為を行おうとする場合には、県土整備事務所長の許可が必要です。

- 一 水のしん透を助長する行為

- 二 工作物の新築、改築等

- 三 のり切、切土、掘削、盛土等による土地の形状の変更

- 四 立竹木の伐採

- 五 土石の採取等

【申請書類】(各2部提出)

- 許可申請書

- 位置図、平面図、横断図、公図、写真

- 土地の形状変更の場合には、当該行為の計画書

- 工作物の設置を伴う場合には、工作物の設計図

- 利害関係人がある場合には、その承諾書(承諾を得られない場合には、その理由を記載した書類)

- その他

※申請書様式は河川砂防課HP(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。

境界確認業務

境界確認・境界証明

当事務所の管理する国・県道、一級河川(以下、「官地」といいます。)と接する民地との境界についての確認及び証明を行っています。開発行為に伴う土地の分筆等に必要な行為となりますが、いずれも民地の所有者の申請に基づいて行われます。官地と民地の境界が未確定の場所については境界確認、既確定の場所については境界証明の申請となります。

境界確認申請(各1部提出)

- 境界確認申請書(ワード:22KB) ※申請者欄・代理人欄は署名又は記名押印(記名の場合には押印必須)

- 位置図(縮尺1万分の1~5万分の1の地図)

- 案内図(申請地を「赤」で示す)

- 地図(公図)(不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の内容を法務局が証明したもの、申請地を「赤」で示す)

- 隣接地所有者一覧表(エクセル:13KB)(申請地の隣接地等の所有権者の住所・氏名を記載した一覧表)

- 全部事項証明書(土地)(申請地の全部事項証明書(土地)で、申請日の3か月以内に交付を受けたもの)

- 身分証明書又は印鑑証明書(申請者の証明書で、申請日の3か月以内に交付を受けたもの)

- 委任状(委任者が署名又は記名押印し、境界確認に関する一切の権限を委任する旨の委任状)

- 戸籍謄本等(相続等の場合、全部事項証明書(土地)の所有権者が一致しないときに添付する)

- 道路台帳(敷地図)・河川境界整備図の写し(申請地を「赤」で示す)

- 申請地の実測図(実測する境界杭の範囲は申請地に影響する境界点に前後1点まで伸ばし、その向かい側までの範囲とする)

- その他

※原則、地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等は原本(インターネットで取得したものは不可)を提出してください。原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し原本を返却します。

【境界立会後の提出書類】

- 承諾書(エクセル:17KB)(1部提出)

申請者(委任者)及び立会人(隣接者等)の全員が押印したもの)

※立会人(隣接者等)が、相続等により全部事項証明書(土地)の所有権者と一致しない場合は戸籍謄本や相続関係説明図等を添付してください。

- 境界確認書(エクセル:12KB)(2部提出)

氏名に押印、境界確認書と図面を綴込み割印したもの

※申請者と埼玉県との間で、双方1通を保有する書類

- 写真(1部提出)

杭の調整や新設をした場合に限る。

境界証明申請(各2部)

- 境界証明申請書(ワード:33KB) ※申請者欄・代理人欄は署名又は記名押印(記名の場合には押印必須)

- 案内図(申請地を「赤」で示す)

- 地図(公図)(不動産登記法第14条に規定する地図又は地図に準ずる図面の内容を法務局が証明したもの、申請地を「赤」で示す)

- 全部事項証明書(土地)(申請日の3か月以内に交付をうけたもの)

- 委任状(委任者が署名又は記名押印し、境界証明に関する一切の権限を委任する旨の委任状)

- 戸籍謄本等(相続の場合、全部事項証明書(土地)の所有権者が一致しないときに添付する)

- 道路台帳・河川境界整備図の写し(申請地を「赤」で示す)

- 申請地の実測図(実測する境界杭の範囲は申請地に影響する境界点に前後1点まで伸ばし、その向かい側までの範囲とする)

- 承諾書(ワード:32KB)及び承諾者本人の身分証明書等

- その他

※原則、地図(公図)、全部事項証明書(土地)、戸籍謄本等は原本(インターネットで取得したものは不可)を提出してください。原本還付を希望する場合は、原本とその写しを各1部提出してください。原本と相違ないことを確認した上で、写しを受領し原本を返却します。

関連リンク