トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症情報 > 感染症情報(疾患別) > 水痘(みずぼうそう)

ページ番号:267977

掲載日:2025年9月18日

ここから本文です。

水痘(みずぼうそう)

1 概要

2 症状

3 治療

5 予防

6 その他

1 概要

水痘とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、水痘帯状疱疹ウイルスによる発疹性の病気です。空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度と言われています。発疹の発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発疹は紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒するとされています。新旧種々の段階の発疹(丘疹、水疱、痂疲)が同時にみられます。

水痘は主に小児の病気で、本県では感染報告数の6~8割程度を9歳以下が占めています。小児における重症化は、熱性痙攣、肺炎、気管支炎等の合併症によるものです。成人での水痘も稀にみられますが、成人に水痘が発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。

2 症状

潜伏期間は感染から約2週間(10日~21日、免疫グロブリン製剤を投与されている場合は28日)です。全身性で痒みのある水疱が微熱などの全身症状を伴って出現します。皮疹は、様々な段階(丘疹→水疱→治癒段階の痂皮)が混在してみられます。発疹はからだと首のあたりから顔面に生じやすく、発熱しない例もあります。

合併症として二次性の皮膚細菌感染症、肺炎、中枢神経合併症(急性小脳失調、脳炎、脳血管障害)、血小板減少症などがあります。稀ですが、糸球体腎炎、関節炎、肝炎、またアスピリンとの併用によりライ症候群を併発する場合があり、白血病や免疫抑制治療を受けている小児では重症化して死亡することもあります。

成人、特に妊婦の感染は重症化しやすく、妊娠初期の感染によって、胎児に先天性水痘症候群という低出生体重、四肢低形成、皮膚瘢痕などを伴う先天異常をおこし、分娩前5日~分娩後2日の感染によって新生児に致死的な重症水痘が生じることもあります。

通常は症状から臨床的に診断されますが、確定診断には、血液を採取しての抗体検査が行われます。

3 治療

治療には抗ウイルス薬(アシクロビル、バラシクロビル、ファムシクロビルなど)を使用します。症状がある場合は対症療法、他の合併症がある場合は合併症に対する治療も行われます。

4 感染経路・潜伏期間

感染経路は、患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことによる感染(飛沫感染・空気感染)、あるいは、水疱や粘膜の排出物に接触することによる感染(接触感染)があります。発しん出現の1日から2日前からすべての水疱が痂皮化するまで感染性があります。潜伏期間は感染から約2週間(10日~21日)です。

5 予防

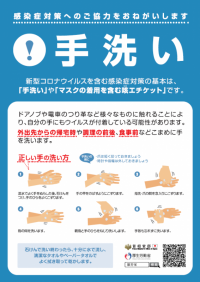

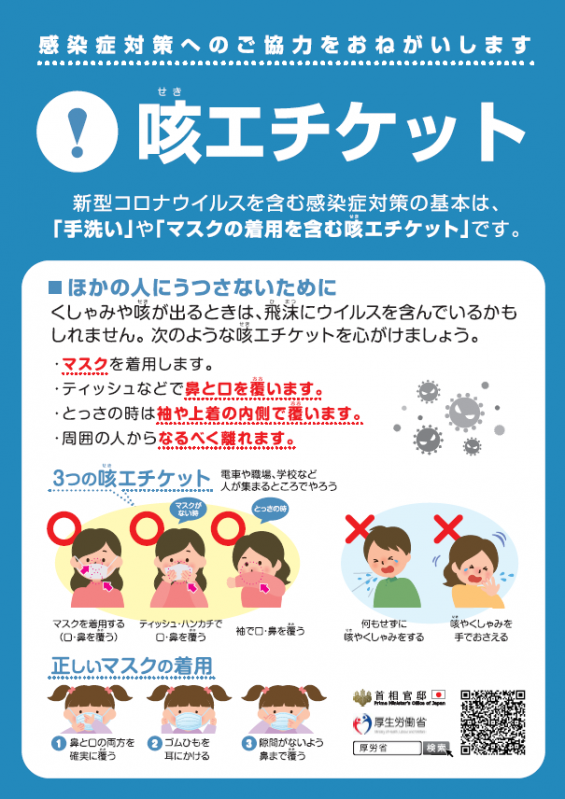

感染予防対策として、患者の隔離、マスク・手指衛生の徹底や、タオル、食器、衣類の共用を避ける、換気などで空気感染対策を行うなどが考えられますが、感染力が非常に強く、空気感染・飛沫感染・接触感染のいずれでも広がるため、注意が必要です。

水痘にはワクチンがあり、現在国内では乾燥弱毒生水痘ワクチンが用いられています。水痘ワクチンの1回の接種により重症の水痘をほぼ100%予防でき、2回の接種により軽症の水痘も含めてその発症を予防できると考えられています。また、施設等で水痘の患者がでた場合や、家族内に患者がでた場合には、ワクチンを緊急接種(通常72時間以内)することも有効とされています。

定期予防接種においては、合計2回の接種を行うこととなっており、生後12か月から生後36か月(1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日まで)の方が対象です。

6 その他

感染症法では、五類感染症(小児科定点把握)に定められ、定点医療機関から毎週患者数が報告されています。また、入院例については五類感染症(全数把握)に定められており、診断した医師は7日以内に最寄りの保健所へ届け出ることが義務付けられています。

学校保健安全法施行規則(第十八条、第十九条)では水痘は第二種感染症に指定され、すべての発疹が痂皮化するまで出席停止とされています。

関連リンク

- 水痘ワクチン | 厚生労働省(外部サイト)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/chickenpox/index.html(別ウィンドウで開きます) - 水痘 | JIHS 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト(外部サイト)

https://id-info.jihs.go.jp/diseases/sa/varicella/010/varicella-intro.html(別ウィンドウで開きます) - 水痘 | 東京都感染症情報センター(外部サイト)

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/chickenpox/(別ウィンドウで開きます)

参考文献:

学校、幼稚園、認定こども園、保育所において予防すべき感染症の解説 | 日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会 2025 年 4 月改訂版:http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20250430_yobo_kansensho.pdf(別ウィンドウで開きます)

学校における感染症発生時の対応第3版 令和4年3月 埼玉県学校保健会・埼玉県教育委員会 | 埼玉県:https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20613/kansen_taiou_dai3.pdf(別ウィンドウで開きます)

東京都感染症マニュアル2018:https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/tomin/kansen-manual_2018(別ウィンドウで開きます)