ページ番号:190639

掲載日:2025年6月20日

ここから本文です。

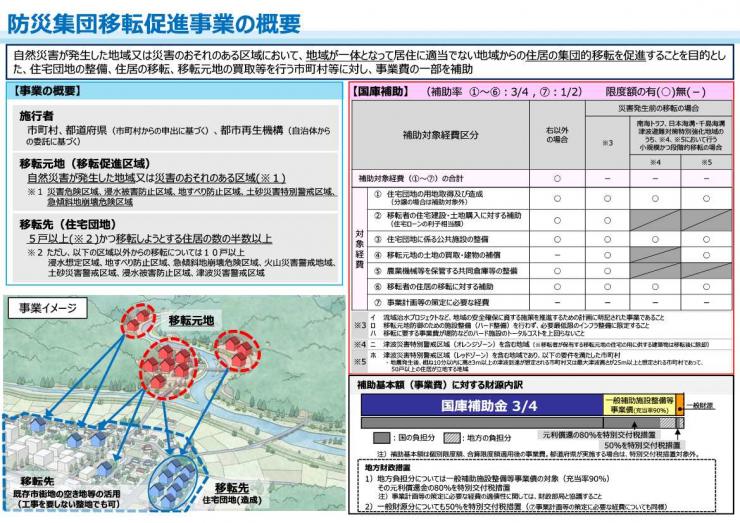

防災集団移転促進事業(国庫補助事業)

防災集団移転促進事業(以下「防集事業」という。)は、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律」(以下「防集法」という。)に基づき、自然災害が発生した地域又は災害のおそれのある区域において、地域が一体となって居住に適当でない地域からの住居の集団的移転を促進することを目的とした、住宅団地の整備、住居の移転、移転元地の買取等を行う市町村等に対し、事業費の一部を国が補助するものです。

【自然災害が発生した地域又は災害のおそれのある区域】

- 豪雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象による災害が発生した地域

- 災害が発生するおそれがある以下の区域

- 建築基準法第39条第1項の災害危険区域

- 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域

- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域

- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

- 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域

事業の概要

防集事業は、市町村が事業主体となって、災害の危険性から居住に適当でない地域の住居を集団的に移転する際に、市町村が行う移転元地の買取りや、移転先の住宅団地の整備等に要する費用について、国が補助する制度です。

【出典:国土交通省ホームページ】

主な事業要件

防集事業における計画策定及び事業実施の施行者

- 市町村

- 都道府県(計画策定については、広域の見地からの調整を図る必要がある場合又は集団移転促進事業計画の策定のために必要な事務の実施体制を市町村が確保できない場合、事業実施については事業規模が著しく大きい場合等について、それぞれ市町村からの申出に基づく)

- 独立行政法人都市再生機構(事業主体である市町村又は都道府県からの委託に基づくもの)

施行者による移転先の住宅団地の整備

施行者が移転先の住宅団地を整備することが必要で、その住宅団地の規模が、5戸以上(災害ハザードエリア外で行われる場合は10戸以上)かつ、移転する住居の半数以上が住宅団地に入居することが必要です。

※災害ハザードエリアとは、水防法に基づく浸水想定区域、土砂災害警戒区域(特別警戒区域含む)、火山災害警戒地域、津波災害警戒区域(特別警戒区域含む)、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域のいずれかの区域で、災害の発生を防止する施設(河川堤防や砂防施設等)の整備が十分に行われていない場所を指します。

移転元地の災害危険区域等の指定

移転元地については、居住者の生命・財産が危険にさらされるような住宅が再び建設されることがないよう、災害危険区域、浸水被害防止区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域のいずれかが指定されることが必要です。

なお、これらのうち、災害危険区域を指定する場合、地方公共団体が条例で建築制限の内容を定めますが、必ずしも全ての建築物の建築を禁止する内容ではない場合でも、少なくとも、居住者の生命・財産が危険にさらされるような新たな住宅の建築を禁止することが必要です。また、災害危険区域等のうち住居の移転を行う元地を「移転促進区域」として定める必要があります。

事業期間

防集事業には、事業期間に制限はなく、長期の事業実施も可能です。特に、災害発生前の集団移転に当たっては、住み替えのタイミング等の住民のライフステージに応じて、長期間をかけて実施することも可能です。

国庫補助の主な対象

防集事業の実施に当たって、事業主体である市町村又は都道府県に対して、以下の経費を国が補助します。事業計画等の策定経費以外は、国がその経費の4分の3を補助します(事業計画等の策定経費は、2分の1)。

【補助対象経費】

- 住宅団地の用地取得造成費

- 移転者の住宅団地における住宅の建設購入・住宅用地購入に対する補助経費(住宅ローンの利子相当額の助成)

- 住宅団地の公共施設整備費

- 移転元地の土地の買取り経費(住宅の移転補償費を含む)

- 農業機械等を保管する共同倉庫等の整備

- 移転者の移転に対する補助経費(引っ越し代等の助成)

- 事業計画等の策定経費

事業実施に向けた主な流れ

災害リスクの検討と地域の合意形成

防集事業の実施に当たっては、市町村等が災害ハザードエリアの指定状況や過去の被害等を把握し、地域や集落を守るための堤防等の施設整備の今後の動向やその効果等について施設管理者等の関係機関を含めて協議する必要があります。

その上で、地域の災害リスクや住民の意向等を踏まえて、災害リスクを低減するための施設整備、嵩上げ、移転、ソフト対策等、様々な対策手法やその組合せを検討(一つの対策手法にこだわらず、複数の事業との連携や組合せも検討)するなど、将来のまちづくりの在り方を踏まえることが重要です。

集団移転を行う地域の検討及び地域の合意形成

防集事業を手法として選択する場合においては、上記の検討を踏まえ、集団移転の対象地域を選定するとともに、災害危険区域等の指定範囲や移転促進区域の範囲について、施行者が主体となって、地域住民の意見を十分に尊重し検討することが必要です。

移転先の住宅団地の検討

集団移転を検討する地域や移転対象住居が明らかとなれば、移転先の住宅団地をどこに整備するのかを検討することが必要です。移転する住民の新しい生活を営む場所を決める極めて重要なプロセスになります。

検討に当たっては、地域住民の意向を十分に把握し、災害からの安全性に十分配慮するとともに、利便性や移転者の生活、就労等についても配慮しながら決定することが必要です。なお、移転先の住宅団地は、必ずしも新規に造成する必要はなく、既存の市街地や集落の空き地・空き家の活用も可能です。

事業計画の策定

防集事業の実施に当たっては、防集法に基づき、集団移転促進事業計画(以下「事業計画」という。)を市町村又は都道府県が策定しなければなりません。詳細な事業計画を策定するために必要な各種の調査・検討、地域住民への説明会等を行い、事業計画を策定することが必要です。

なお、事業計画区域が大規模な場合や長期間に及ぶ場合など、一時に全体の事業計画を確定させることが困難な場合には、複数の区分に分割し、災害リスクの高い区域から段階的に事業計画を確定させていくことも可能です。

事業計画の国土交通大臣の同意

防集法の規定に基づき、市町村又は都道府県が事業計画を策定するに当たって、市町村にあっては都道府県を経由した国土交通大臣に協議し、都道府県にあたってはあらかじめ市町村に意見を聴いた上で国土交通大臣に協議し、同意を得なければなりません。協議・同意に当たっては、事前に国土交通省担当と十分に相談・協議することが必要です。

なお、事業の進捗等に応じて、事業計画は適宜変更が可能です。事業計画の変更に当たっては、原則、国土交通大臣の同意が必要となります。事業計画の変更で、軽微なものは防集法第3条第7項に基づき変更届出書により行うことが可能ですが、事前に国土交通省担当と相談・協議することが必要です。

【参考:国土交通省都市局都市安全課ホームページ 】