お米の開発物語

観測史上最も暑い夏、高温障害のアクシデントを生き抜いた

“奇跡の一株”から「彩のきずな」は誕生しました。

産地と暮らしが近いから、環境をより考える。

減農薬を目指す、“都市近郊農業”の埼玉県

埼玉県農業技術研究センター

品種開発・ブランド育成研究担当水稲研究チーム主任研究員(平成29年当時)

荒川 誠さん

『埼玉のお米づくりには避けて通れない特徴があります。それは、産地と“暮らし”が近接した“都市郊農業 ”という特徴です。』と、「彩のきずな」の品種育成者代表である 埼玉県農業技術研究センター荒川主任研究員は話します。

『生産者は環境を考えて農薬をなるべく使わない稲作を目指しています。長年にわたり埼玉県の主力品種であった「彩のかがやき」は、病害虫に負けない埼玉独自のおいしい品種を開発したい、そんな想いから生まれた品種でした。』

300種の中から生き抜いた“奇跡の一株”の発見、

そして「彩のきずな」の誕生へ。

高温による被害を受けた玄米/左:彩のきずな・右:コシヒカリ

埼玉県が“都市近郊農業”に沿う独自米の開発に取り組むなか、高温障害によるアクシデントが発生します。

平成19年に熊谷市で記録した当時の日本最高気温(40.9℃)、そして平成22年に全国を襲った観測史上最も暑い夏、「彩のかがやき」をはじめ、「コシヒカリ」、「キヌヒカリ」などが高温障害の打撃を受けて、白未熟粒といわれる白く濁ったお米が多発してしまったのです。

熊谷市にある埼玉県農業技術研究センター玉井試験場でも白未熟粒が多発し、開発していた約300種のほとんどが白く濁ってしまいました。

その中に奇跡的に白く濁らなかった1種類を発見。その1株から種を増やし、交配から9年を経て「彩のきずな」が誕生しました。

「彩のきずな」誕生へ導いた長年に渡る

“都市近郊農業”への追究。

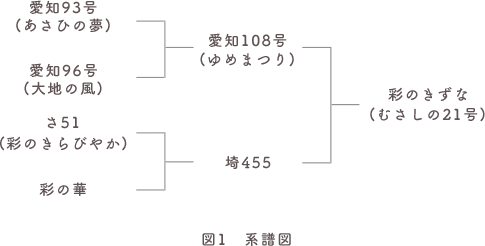

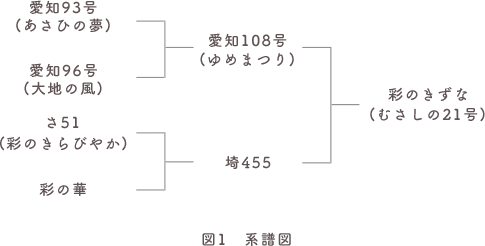

米の新品種をつくるには、品種と品種を交配させて2,000~3,000種の雑種をつくり、さらに選定と交配を繰り返しながら純系品種をつくりあげていきます。

このような行程を経て、品種を固定化させるには約10年という年月がかかります。「彩のきずな」は、母親の「ゆめまつり」と父親の「埼455」からできた稲の中から、『暑さに強く、おいしくて、病気や害虫に強い減農薬栽培が可能な稲』が選抜されました。

それまでにも暑さに強い品種研究の中心ともなっていた、気温の高い熊谷。

埼玉の土地環境に考慮して品種開発を続けられてきた開発者たちの努力もまた、酷暑の夏を生き抜いた奇跡のお米「彩のきずな」の誕生の陰に隠れています。

「暑さに強い。病害虫がつきにくい。」

“都市近郊農業”を支える減農薬栽培の実現へ。

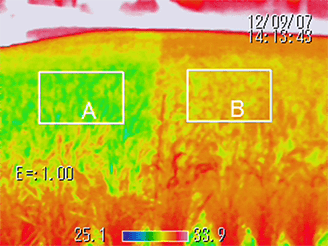

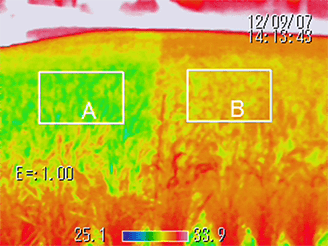

赤外線サーモグラフィーによる出穂期20日後の群落表面温度

左「彩のきずな」・右「キヌヒカリ」(撮影:平成24年9月7日)

「彩のきずな」は、暑い日は根から盛んに水を吸い上げ、葉や穂の温度を下げる特徴があります。

そのため暑さに強く、また、病害虫がつきにくいため、農薬を減らして作ることができます。

大粒で実った穂の色が美しく、秋には田んぼを黄金色に輝かせます。