ページ番号:21073

掲載日:2025年9月24日

ここから本文です。

食中毒について

食中毒の発生状況

食中毒は大きく分けると、微生物による食中毒と化学物質や自然毒、寄生虫による食中毒があります。

微生物による食中毒は、細菌、ウイルス等が原因です。

| 発生日 | 発生場所 | 摂食者数(人) | 患者数(人) | 原因食品(推定含む) | 病因物質 |

|---|---|---|---|---|---|

|

4月16日 |

春日部市 |

324 |

36 |

合鴨の鶏ちゃん風及びニョッキの五平餅風 (仕出し弁当) |

ウエルシュ菌 |

|

5月26日 |

深谷市 |

16 |

13 |

おにぎり(鮭) |

黄色ブドウ球菌 |

|

7月13日 |

鶴ヶ島市 |

7 |

5 |

不明(7月12日に調理、提供された食事) |

カンピロバクター |

|

8月20日 |

坂戸市 |

19 |

4 |

そぼろ丼弁当 |

黄色ブドウ球菌 |

|

11月18日 |

所沢市 |

107 |

28 |

不明(11月18日に提供された弁当) |

ウエルシュ菌 |

|

11月29日 |

熊谷市 |

100 |

42 |

不明(11月29日に調理提供された昼食) |

ウエルシュ菌 |

|

1月19日 |

吉川市 |

6 |

4 |

不明(1月18日に提供された食事) |

カンピロバクター |

|

1月19日 |

不明 |

1 |

1 |

1月18日または19日に喫食した刺身 |

アニサキス |

| 2月5日 | 上尾市 | 49 | 42 |

ふろふき大根の和牛肉みそ餡 |

ノロウイルス |

| 2月16日 | 上尾市 | 26 | 18 |

不明(弁当) |

ノロウイルス |

| 2月22日 | 吉川市 | 1 | 1 |

サバ又はイワシの刺身 (2月22日に調理提供された食事) |

アニサキス |

| 3月20日 | 熊谷市 | 5 | 5 |

不明 (3月18日及び19日に調理提供された食品) |

ノロウイルス |

| 3月26日 | 宮代町 | 22 | 15 | チンジャオロース(仕出し弁当) | ウエルシュ菌 |

| 3月28日 | 三郷市 | 8 | 8 | 寿司 | ノロウイルス |

- 令和6年度は、埼玉県(さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く)では、14事例の食中毒発生があり、総患者数は222人でした。内訳は、細菌性食中毒が8事例、ウイルス性食中毒が4事例、寄生虫性食中毒が2事例でした。

- 寄生虫による食中毒は、すべてアニサキス線虫による事例でした。アニサキス線虫による食中毒は1事例あたりの患者数は少数ですが毎年数件発生しており、喫食前の適切な食材の処理に一層の注意が必要です。

ここでは、細菌性食中毒を中心に説明します。

食中毒菌と特徴

ウエルシュ菌

自然界や動物の腸管内に多く、熱(100℃、1~6時間)に耐える芽胞の形で存在します。

加熱調理では食品を汚染した芽胞を完全に死滅させることができません。煮物やカレー等の加熱調理した食品は、早めに食べましょう。保存する時は速やかに冷まし、食べる時に再加熱しましょう。

【症状】腹痛、下痢

【潜伏期間】約6~18時間

※ 潜伏期間:原因食品を食べてから、症状がでるまでの時間

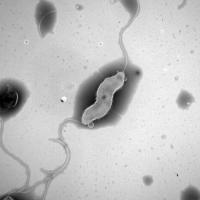

カンピロバクター

鶏、豚、牛等の家畜や家きん、野生動物などの腸管内に常在しており、特に鶏肉の汚染が多くなってます。

食品中では増えませんが、少量の菌で発症します。肉・レバーを生で食べることは避け、十分な加熱を行いましょう。

【症状】発熱、頭痛、下痢(激しい症状となることが多い)

【潜伏期間】約2~5日

黄色ブドウ球菌

自然界に広く分布し、健康な人の鼻腔や咽頭にも生息しています。この菌は、食品中で増える際に食中毒の原因となる毒素を産生し、一度つくられた毒素は加熱(100℃、20分)しても分解されません。調理前には手洗い・消毒を行い、菌を食品につけないようにしましょう。また食品は、菌が増えないように低い温度で保管しましょう。

【症状】悪心、おう吐

【潜伏期間】約0.5~6時間

食中毒の発生と予防

細菌性食中毒は、主に次の順序で起こります

- 食品に、食中毒菌が付着する

- 食品中で、食中毒菌が増殖する

- 食中毒菌が増殖した食品を食べる

- 食中毒菌が消化管内でさらに増殖する場合

食中毒の症状(腹痛・下痢・発熱等)を起こす。

潜伏期間は平均12時間から48時間ですが、菌の種類、菌の量、食べた人の体調により、これより早かったり、または4~5日かかる場合もあります。 - 食品中で毒素が産生された食品を食べた場合

食中毒の症状(嘔吐・腹痛等)を起こす。

潜伏期間は約3時間から8時間ですが、もっと早い場合もあります。

加熱しても壊れない毒素もあります。

- 食中毒菌が消化管内でさらに増殖する場合

細菌性食中毒を予防するためには

1.食中毒菌を食品につけない

- しっかり手を洗うこと

石鹸等を使って、指の間や爪も流水でしっかり洗いましょう。

手に傷がある場合は手袋をしましょう。 - 食品の保管に注意

生鮮食品と加熱食品は区分けして保管しましょう。

調理済みの食品に、生肉や魚等がふれないようにしましょう。 - 清潔な調理器具や食器を使用する

生肉を切った包丁、まな板に注意!

きれいに洗ってから使いましょう。

使用後の洗浄は速やかに、熱湯や塩素系漂白剤での消毒もおすすめします。

まな板等の器具は肉用と野菜用に使い分けましょう。

2.食品中で食中毒菌を増やさない

- 購入した食品はすぐに適温で保管する

冷蔵庫や冷凍庫にすばやく入れましょう。 - 調理途中や調理後の食品の放置をさける

室温に放置しないで冷蔵庫に保管しましょう。 - 調理後早めに食べる

温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに食べましょう。

3.食品は、可能な限り加熱して食べる

- 加熱できる食品は十分加熱し、すぐ食べること

抵抗力の弱い幼児、高齢者は生食を避けるようにしましょう。 - 焼肉の生焼けに注意する

バーベキュー、焼鳥等は焼け具合を見て食べましょう。

生肉に使用した箸と食べる箸は区別しましょう。

ノロウイルス

ノロウイルスの特徴や予防方法については、以下のページで説明しています。