ページ番号:272777

掲載日:2025年10月30日

ここから本文です。

消費者安全確保地域協議会

平成26年の消費者安全法の改正により、高齢者、障がい者、認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協議会」を設置できることが規定されました。

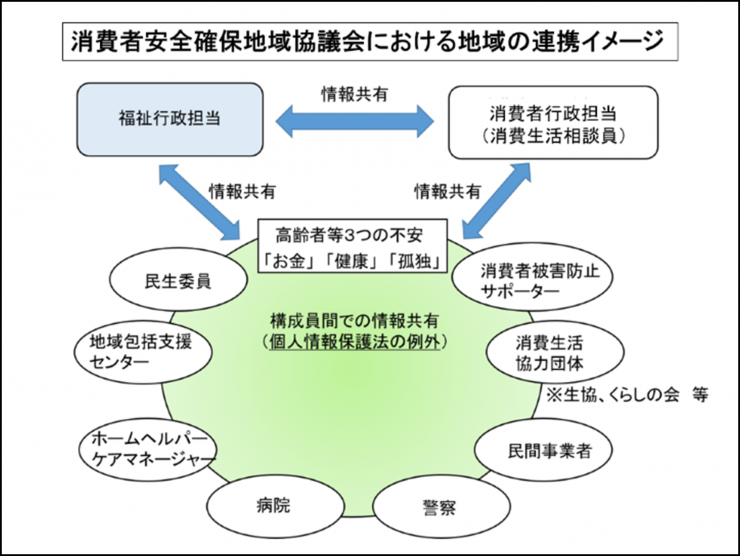

消費者安全確保地域協議会は、多様な見守りの担い手が日々の見守りの中で発見した消費者被害の端緒情報を、確実に消費生活センターへの相談へと繋いでいただくための見守りネットワークです。

埼玉県では、県内市町村に対し、消費者安全確保地域協議会の設置を促しており、令和7年9月末時点において、38市町に設置されています。

設置の意義

消費者安全確保地域協議会を設置することにより、構成員同士が顔の見える関係になることで、日頃の活動の中での「気づき」をきっかけとした日常的な見守りの連携が生まれます。また、個人情報の保護に関する法律の例外規定が適用され、 個人情報を本人の同意なく共有することが可能となります。

結果として、より実効性の高い見守り活動を行うことが可能となり、消費者被害の迅速な解決に繋がります。

具体例

- 最新の悪質商法の発生状況や地域における消費者被害情報を構成員間で共有できる。

- 多様な見守りの担い手との連携により、消費者被害の発生を消費生活センターへ迅速に繋ぐことができ、被害の未然防止、拡大防止が可能となる。

- 必要な場合には、消費者本人の同意が得られない場合でも、被害の兆候を情報提供することができ、早期解決に繋がる。

設置のポイント

消費者安全確保地域協議会の設置に当たっては、以下柔軟な対応が可能です。

- 任意の名称で差し支えない。(「消費者安全確保地域協議会」を用いなくてもよい。)

- 条例や要綱など特定の形式に限定されず、事実上の会議体であればよい。

- 設置主体は自治体であり、消費部門に限定されない。

- 構成員は地域の実情に応じ、必要な分野の者を加えることができる。

既存の会議体の活用について

既存会議の設置主体が消費者行政部局かそれ以外の部局かに関わらず、地域協議会として位置づけることが可能です。地域協議会を一から立ち上げるよりも、既存の福祉部門のネットワークなどと一体的に運営するほうが効率的ともいえます。

ただし、既存の会議を地域協議会として位置づける場合、地域協議会の構成員には消費者安全法第11条の5の規定に基づき、秘密保持義務が課せられることから、消費者安全法の規定に基づく会議体であることについて、以下のように文書で残る方法で構成員が了知できる状態にすることが必要です。

- 会議の要綱等を改定する。

- 会議の場で了承を得て議事録に残す。

- 構成員に個別に了承を取る。

個人情報の取り扱いについて

消費者安全法に基づいて設置された地域協議会では、個人情報の提供や共有ができることが意義の一つではありますが、個人情報はあくまで機微情報であることから、地域協議会内で運営ルールを決めていただき、以下のように慎重に対応いただくことが重要です(可能な限り本人同意を取ることが原則です)。

- 被害を発見した見守り者の方が、まずは本人を説得し、消費生活センターへの相談を促す。

- 当事者の判断力の低下が著しく本人同意が得られない場合は、発見者の方が個人を特定しない形で消費生活センターに相談してみる。

参考情報

関係省庁ホームページ

消費者庁「消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)総合情報サイト」において、設置の手引きや設置事例等について掲載されています。

協議会運営等に当たって活用できるもの

協議会構成員等へ消費者被害の情報共有を行う際などに活用いただけるものを御紹介します。

- 埼玉県消費生活課「高齢者を守るお助けかわらばん」

- 独立行政法人国民生活センター「見守り情報(高齢者・障がい者・子ども・若者のトラブル防止)」