トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 企画財政部 > 企画財政部の地域機関 > 北部地域振興センター > 地域概要 > 渋沢栄一ゆかりの地を巡る > 渋沢栄一ゆかりの地一覧3

ページ番号:190579

掲載日:2024年6月11日

ここから本文です。

渋沢栄一ゆかりの地一覧3

29 星溪園

熊谷市名勝「星溪園」は中山道熊谷宿本陣・竹井家の当時の当主であった竹井澹如(1839-1912)が庭園の作庭と建造物の建立を発案し、本陣の別邸として設置しました。回遊式庭園の形式で、戦国時代末期の荒川洪水に端を発した「玉の池」を中心に豊かな植物や3棟の建物が配されています。(熊谷市指定記念物 名勝)

【栄一との関係】

熊谷地域の近代化に寄与した竹井澹如は当時の中央政権との高官とも交流があり、経済界においては都市基盤整備、鉄道の敷設などの調整から栄一との協働関係があったことでも知られています。星溪園には明治皇后や大隈重信、陸奥宗光とともに栄一が来訪したことが、竹井家において伝承されています。

- 住所:熊谷市鎌倉町32

- 開館時間:9時~17時(11月~2月は9時~16時)

- 休館日:月曜日(月曜日が休日の場合は翌日)、12月27日~1月4日

- 料金:庭園内への入場は無料(茶室等の利用は有料)

- 問合せ:048-536-5062(熊谷市立江南文化財センター)

- ホームページ:https://www.city.kumagaya.lg.jp/smph/kanko/midokoro/seikeien.html

![]()

30 秩父鉄道

埼玉県北部を東西に横断し、熊谷を起点に東は羽生駅、西は長瀞や秩父を通り、三峰口駅まで37駅、田園地帯や、荒川、秩父の山々など総延長71.7キロの広大な自然の中を走る鉄道です。

【栄一との関係】

経営難の際に栄一に相談、援助により資金調達をしました。

長瀞駅前には栄一による「長瀞は天下の勝地」の石碑が建てられているほか、沿線には煉瓦を使用した構造物も点在しています。

- 住所:熊谷市曙町1丁目1番地(本社)

- 問合せ:048-523-3313

- ホームページ:https://www.chichibu-railway.co.jp

![]()

31 長島記念館

埼玉銀行(現在の埼玉りそな銀行)の頭取・会長を務めた長島恭助の生家であり、現在は記念館として主屋や石蔵などが保存されています。(熊谷市指定記念物 名勝)

【栄一との関係】

当記念館には収蔵された美術品も多く、埼玉銀行の創始会社となる武州銀行を設立した栄一の書が3点保管されています。

- 住所:熊谷市小八林1022

- 開館時間:10時~16時

- 休館日:月・木曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土・日曜日を除く)、夏期、年末年始

- 料金:一般300円、小・中学生100円

- 問合せ:0493-39-2025(公益財団法人長島記念財団)

- ホームページ:http://nagashimakinenkan.com/index2.html

![]()

32 根岸家長屋門

江戸時代中期から豪農と知られる根岸家には屋敷のシンボリックな存在として建立された根岸家長屋門が保存され、長屋門建築としては県内屈指の規模を誇ります。また幕末から明治時代に掛けて根岸友山・武香親子が活躍し、熊谷地域と中央政権とを結び付けました。(熊谷市指定有形文化財)

【栄一との関係】

幕末の激動期に長州藩との交流があった根岸家には、栄一と交流のあった清水卯三郎や、当時の熊谷県県令の楫取素彦が逗留した場所として知られ、栄一の来訪は不明でありますが、当時の政治経済における交流史の一端を担っていたことが推定されます。

- 住所:熊谷市冑山152

- 開館時間:9時~17時

- 休館日:年中無休

- 問合せ:048-536-5062(熊谷市立江南文化財センター)

- ホームページ:https://www.city.kumagaya.lg.jp/smph/kanko/midokoro/Negishike.html

![]()

33 農村ミュージアム「かねもとぐら」

農村ミュージアム「かねもとぐら」は蔵を改修して作られました。養蚕に使われていた道具や農具が展示されており、かつて養蚕業で栄えた地域の歴史と文化に触れることができます。

【栄一との関係】

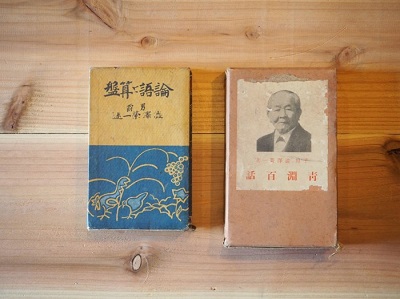

栄一の著書など関連書籍が展示してあるほか、高山社根岸分教場(養蚕伝習の施設)や秋平製糸場に関する資料なども展示されています。

- 住所:本庄市児玉町小平653(本庄市観光農業センター)

- 開館時間:10時~17時

- 休館日:木曜日(祝日の場合は開館)、年末年始(12月26日~1月7日)

- 問合せ:0495-72-6742(本庄市観光農業センター)

![]()

34 茂木小平翁頌徳碑

天保7年(1836年)に生まれた茂木小平は、蚕種業を生業としていました。青年期は江戸に出て漢学を修め、その後上仁手村の名主に就任し、明治維新後は戸長を務めました。また、利根川上組蚕種製造組合頭取や仁手村長を務めるなど利根川の治水や養蚕業の発展に尽くしました。大正13年(1924)、89歳にて没し、門弟達は恩師に報いるため頌徳碑を建立しました。

【栄一との関係】

近郷の若き日の栄一と交友がありました。頌徳碑の碑文は栄一の直筆で刻まれ、記念式典にも駆け付けたといわれています。

- 住所:本庄市千代田3-2

![]()

35 塙保己一記念館

盲目のハンディを抱えながら、34歳から41年の歳月をかけ、『群書類従』正編666冊を完成させた塙保己一関連の資料を展示しています。

【栄一との関係】

栄一は保己一の残した文化遺産を後世に伝えるために設立された温故学会の賛助会員となっています。また、版木を保存するための会館建設時にも協力しており、開館式典では式辞を述べています。栄一の尽力によって、保己一の残した『群書類従』の1万7千枚を超える版木が現在も保存されています。

- 住所:本庄市児玉町八幡山368(アスピアこだま内)

- 開館時間:9時~16時30分

- 休館日:月曜日(休日の場合は翌日)、年末年始(12月28日~1月3日)

- 問合せ:0495-72-6032

- ホームページ:https://www.city.honjo.lg.jp/bunka_supotsu_kanko/rekishi_bunkazai/honjonorekishi/1458009475456.html

![]()

36 塙保己一公園内の保己一の墓と記念碑

塙保己一は没後江戸四谷の安楽寺に葬られました。その後隣接する愛染院に改葬された時に、墓の土を故郷に持ち帰り墓所としました。その墓の右側にある保己一没後百周年記念碑の題字を栄一が揮毫(きごう)しました。

【栄一との関係】

栄一は保己一の残した文化遺産を後世に伝えるために設立された温故学会の賛助会員となっています。また、版木を保存するための会館建設時にも協力しており、開館式典では式辞を述べています。栄一の尽力によって、保己一の残した『群書類従』の1万7千枚を超える版木が現在も保存されています。

- 住所:本庄市児玉町保木野322

![]()

37 旧本庄商業銀行煉瓦倉庫

本庄町最初の銀行として、明治27年に設立された本庄商業銀行が、担保用の繭や生糸を保管しておく倉庫として明治29年(1896年)に建設した倉庫です。左右対称式の窓やキングポストトラス構造の小屋組など多くの特徴があり、国の登録有形文化財に登録されています。

現在は1階は交流・展示スペース、2階は多目的ホールとなり、交流施設として利用されています。

【栄一との関係】

栄一が設立・運営に携わった日本煉瓦製造株式会社製の煉瓦を使用して建設されました。

- 住所:本庄市銀座1-5-16

- 開館時間:9時~19時

- 休館日:年末年始(12月29日~1月3日)

- 問合せ:0495-71-6685

- ホームページ:https://honjobrickwarehous.wixsite.com/mysite

![]()

38 旧本庄仲町郵便局

昭和9年(1934)に諸井恒平により建築されました。アールデコ調装飾が採用された局舎は、国の指定文化財となっています。

※外観のみの見学となります。

【栄一との関係】

旧本庄仲町郵便局は中山道本庄宿の旧家である諸井家の諸井恒平が建設しました。大正12年(1923)には秩父セメント株式会社を設立し、「セメント王」と呼ばれた本庄の郷土の偉人です。

諸井家と渋沢家は江戸時代より婚姻関係があり、諸井恒平は栄一の勧めによって、栄一が設立・運営に携わった日本煉瓦倉庫株式会社に勤務しました。

- 住所:本庄市中央1-8-2

![]()

39 競進社模範蚕室

明治27年(1894)、養蚕技術の改良に尽力した木村九蔵が考案した養蚕飼育法「一派温暖育」に適した蚕室として建設したもので、埼玉県の指定文化財となっています。当時の養蚕の様子を窺い知ることができる近代化遺産(絹産業遺産)です。

【栄一との関係】

児玉町の競進社伝習所地内に建設され、ここでの飼育法によって育てられた繭は栄一が設立・運営に携わった富岡製糸場に供給されました。競進社と同様の組織で蚕室などが世界文化遺産に登録された高山社を興した高山長五郎は九蔵の実兄です。

- 住所:本庄市児玉町児玉2514-27

- 開館時間:9時~16時30分

- 休館日:月曜日、年末年始(12月28日~1月3日)

- 問合せ:0495-71-1121

- ホームページ:https://www.city.honjo.lg.jp/bunka_supotsu_kanko/kokyoshisetsu/shinaishisetsu/10960.html

![]()

40 秋蚕(しゅうさん)の碑

明治時代、富岡製糸場の初代場長で栄一の従兄である尾高惇忠が、秋も養蚕をするように奨励しました。当時一般的でなかった秋蚕(しゅうさん)の飼育の普及に、旧松久村(現美里町)に住む深沢豊次郎が率先して取り組みました。その後、全国に秋の養蚕が広まりました。石碑には、秋蚕の由来と業績が記されています。

【栄一との関係】

石碑の選文・選書は、尾高惇忠によるものであり、石碑建立の協力者として栄一、尾高惇忠の名が刻まれています。

- 住所:美里町木部468-1

- 問合せ:0495-76-0204(美里町教育委員会事務局生涯学習係)

- ホームページ:https://www.misato-kanko.com/spot/visit/792/

![]()

41 美里町ブルーベリー観光農園

国内最大規模の植栽面積を誇る美里町のブルーベリー。町内約20農園で、6月上旬~8月下旬の長期間に渡り、摘み取り体験が楽しめます。

【栄一との関係】

栄一や、従兄弟で学問の師でもある尾高惇忠の絹産業に係る功績により、美里町でもかつて養蚕業が盛んでした。その際に桑畑として活用していた土地を、現在ではブルーベリーに転換し、観光果樹園として近隣のみならず遠方からも来園者があり、好評をいただいています。

- 住所:美里町内

- 問合せ:0495-76-5133(美里観光農園の会(美里町農林商工課内))

- ホームページ:https://www.misato-kanko.com/blueberry/

![]()

42 木村豊太郎君之碑

叔父である木村九蔵と競進社を作り副社長となった木村豊太郎の功績をたたえ、大正7年4月に金鑚神社境内に設置されました。

【栄一との関係】

栄一が石碑に記されている文章並びに、書体を決めました。

- 住所:神川町大字二ノ宮750(金鑚神社境内)

![]()

43 岩田忠一郎像

岩田忠一郎は当時関東で初めての耕地整理事業を実施しました。耕地整理記念として、昭和6年9月に鋳金(ちゅうきん)工芸家である森村酉三により胸像が作られ、金窪(金久保)神社の境内に設置されました。

【栄一との関係】

台座には、栄一によって「烏南岩田忠一郎君像」と書かれています。

- 住所:上里町金久保1034-1(金窪(金久保)神社境内)

![]()

44 今井屋

創業明治40年。「タレかつ丼」が美味しい老舗の名店です。

【栄一との関係】

今井屋の3代目横田富美子さんは、栄一との縁がある家系・益子家の血を受け継いだ父の子である、2代目横田育子さんの夫の甥の嫁にあたります。育子さんが作りあげた味を、今日まで受け継いでいます。

- 住所:寄居町大字寄居1236-1

- 営業時間:11時~14時、16時~17時

- 定休日:日曜日

- 問合せ:048-581-0464

![]()