ページ番号:10144

掲載日:2026年1月7日

ここから本文です。

そろそろ卒煙(禁煙)しませんか?

たばこをやめたいけれどやめられない人の中には「禁煙ができる人は意志が強いから」と考える人がいますが、禁煙ができないのは意志の問題ではなく、たばこに含まれるニコチンと呼ばれる依存性物質が影響しています。

分かっているけど止められない・・・その理由は?

| 身体的依存(薬物依存) | ニコチンが直接脳に働きかけて快感をもたらし、「吸わずにはいられない」状態を作り出します。 |

| 心理的依存 | 喫煙が食事や趣味などと同様、快楽を得る手段として習慣化してしまうと言われています。 |

卒煙(禁煙)への第一歩

効果的な禁煙方法として2通りあげられます。

(1) 薬局・薬店でニコチンパッチやニコチンガムを使ってやめる

(2) 医療機関で禁煙治療を受ける

禁煙は自力でも可能ですが、医療機関での禁煙治療や禁煙補助薬を利用すると、ニコチン切れの症状を抑えることができます。

そのため、より効果的に楽に禁煙を成功することができます(自力と比較して3~4倍禁煙に成功しやすくなることが分かっています)。

| 禁煙方法 | おすすめのタイプ |

|---|---|

|

薬局・薬店でニコチンパッチや ニコチンガムを使ってやめる |

ニコチン依存度が低い~中程度の人 禁煙する自信が比較的ある人 ・健康保険適応の条件を満たさない人 |

| 医療機関で禁煙治療を受ける |

ニコチン依存度は中程度~高い人 禁煙する自信がない人 過去に禁煙して禁断症状が強かった人 精神疾患など、禁煙が難しい特性ある人 薬剤の選択など、禁煙にあたって 医師の判断を必要とする人 |

参考:厚生労働省 健康局 健康課編 「禁煙支援マニュアル(第二版)増補改訂版」(平成30年5月)

- 参考: 埼玉県内の禁煙治療に保険が使える医療機関(ニコチン依存症管理料算定医療機関)(外部リンク)

医療機関で禁煙治療を受ける

平成18年(2006年)4月から禁煙治療に健康保険が適用されるようになりました。

施設基準を満たした保険医療機関で、一定の基準を満たすと12週間に5回の治療に健康保険が適用されます。

また、平成28年(2016年)4月から診療報酬の算定方法が改訂され、若年層のニコチン依存症患者にもニコチン依存症治療を実施できるよう、対象患者の喫煙本数に関する要件が緩和されました。

さらに、令和2年(2020年)より、加熱式たばこを喫煙しているニコチン依存症患者も対象となりました。

≪要件≫

次の3項目すべてに該当する場合、保険が適用されます。

- 35歳以上の者については、1日喫煙本数×喫煙年数が200以上であること

(※2016年4月から34歳以下に対しては、喫煙本数と喫煙年数による指数の条件が撤廃されました。)

- いますぐに禁煙したいと考えており、禁煙治療を受けることを文書により同意していること

- ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)↓でニコチン依存症と診断された者

ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)

下記設問で5点以上の方はニコチン依存症と判定されます。

(最終的なニコチン依存症の診断は医師が行います。健康保険等の適用が可能かどうかは別途確認してください。)

| 設問内容 | はい 1点 |

いいえ 0点 |

|

|---|---|---|---|

| 問1 | 自分が吸うつもりよりも、ずっと多くタバコを吸ってしまうことがありましたか。 | ||

| 問2 | 禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがありましたか。 | ||

| 問3 | 禁煙したり本数を減らそうとしたときに、タバコがほしくてほしくてたまらなくなることがありましたか。 | ||

| 問4 | 禁煙したり本数を減らしたときに、次のどれかがありましたか。 (イライラ 、神経質、落ちつかない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加) |

||

| 問5 | 上の症状を消すために、またタバコを吸い始めることがありましたか。 | ||

| 問6 | 重い病気にかかったときに、タバコはよくないとわかっているのに吸うことがありましたか。 | ||

| 問7 | タバコのために自分に健康問題が起きているとわかっていても、吸うことがありましたか。 | ||

| 問8 | タバコのために自分に精神的問題(※)が起きていると分かっていても、吸うことがありましたか。 | ||

| 問9 | 自分はタバコに依存していると感じることがありましたか。 | ||

| 問10 | タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かありましたか。 |

※ 禁煙や本数を減らした時に出現する離脱症状(いわゆる禁断症状)ではなく、喫煙することによって神経質になったり、不安や抑うつなどの症状が出現している状態。

引用元:Kawakami,N.et al.:Addict Behav 24(2):155,1999

標準禁煙治療プログラム

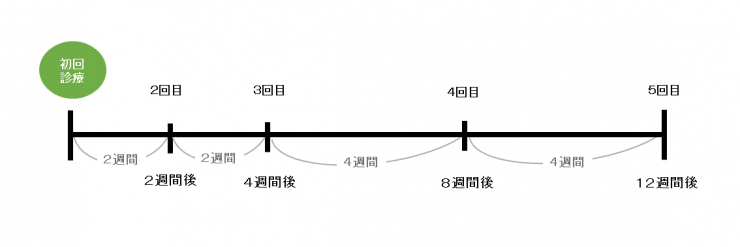

標準的な禁煙治療プログラムは12週にわたり計5回の禁煙治療を行います。

参考:厚生労働省 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~「禁煙治療ってどんなもの?」

禁煙で生じる変化を感じましょう

| 禁煙してからの経過時間 | 健康上の好ましい変化 |

|---|---|

| 20分以内 | 心拍数と血圧が低下する |

| 12時間 | 血中一酸化炭素値が低下し正常値になる |

| 2-12週間 | 血液循環が改善し肺機能が高まる |

| 1-9カ月 | 咳や息切れが減る |

| 1年 | 冠動脈性心疾患のリスクが喫煙者の約半分に低下する |

| 5年 | 禁煙後5-15年で脳卒中のリスクが非喫煙者と同じになる |

| 10年 | 肺がんのリスクが喫煙者に比べて約半分に低下し、口腔、咽喉、食道、膀胱、頸部、膵臓がんのリスクも低下する |

| 15年 | 冠動脈性心疾患のリスクが非喫煙者と同じになる |

吸いたくなった時は・・・

| 通勤の途中で |

|

| 仕事の途中で |

|

| 食事の後で |

|

|

お酒の席で |

|

禁煙後の体重増加が心配。。。

禁煙を行うと、体重が増加してしまうことを心配される方も多いかと思います。

禁煙すると基礎代謝が落ち食欲が増加するため、通常は2~4kgの体重増加がみられます。加えて口寂しさやイライラを防ぐためにいつも以上に食べ過ぎてしまうことにより、さらに体重が増えてしまうことも考えられます。しかし、体重が増加したとしても禁煙することにより得られるメリットははるかに大きいといわれています。体重増加を気にして禁煙をためらったり、せっかく禁煙できたのに体重増加を理由に喫煙を再開しないように、体重を上手にマネジメントしていきましょう。

参考:厚生労働省 健康日本21アクション支援システム ~健康づくりサポートネット~「禁煙後の体重マネジメント」

関連リンク

- 厚生労働省の最新たばこ情報(別ウィンドウで開きます)(公益財団法人健康・体力づくり事業財団)

- 国立がん研究センターがん情報サービス「たばことがん」

- 一般社団法人日本呼吸器学会(別ウィンドウで開きます)

軽く身体を動かしましょう

軽く身体を動かしましょう