ページ番号:52757

掲載日:2025年10月2日

ここから本文です。

結核について

結核とは

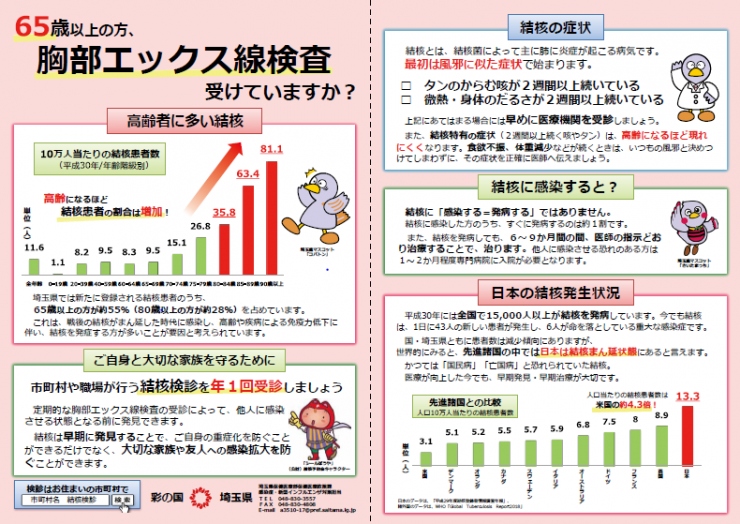

結核は、現在でも1年間に全国で10,000人以上が新たに診断され、1,500人以上が命を落としている重大な感染症です。

感染しても必ず発病するわけではなく、通常は免疫の働きにより結核菌の増殖を抑え込みます。

病気などで免疫力が落ちると、抑え込まれていた結核菌が再び活動をはじめ、発病することがあります。

結核の症状

初期症状として、咳、たん、発熱など、風邪とよく似た症状がおおむね2週間以上続きます。

悪化すると、倦怠感、食欲不振、体重減少、喀血、呼吸困難などの症状へと発展する場合があります。

咳やたんなどの症状が長引く場合は、医療機関を受診して、なかなか治らない旨をしっかり伝えましょう。

医師の皆さまには、そのような症状がないかを聞き取り、必要に応じて喀痰検査を実施していただきますようお願いします。

結核はどのように感染するか

結核菌は、重症化した結核患者の咳やくしゃみによる飛沫に混じって、空気中に排出されます(排菌)。それを他の人が吸い込むと、感染が起こります。

しかし、患者が排菌していない場合は、他の人に感染させることはほとんどありません。

結核の予防

健康診断の対象となっている人はきちんと受診する、2週間以上せきが続く場合はすぐに病院にかかる、などをひとりひとりが徹底することが重要です。早期発見は重症化を防ぐだけでなく感染の拡大を防ぐためにも重要です。なお、結核にかかわらず、咳が出るときはマスクの着用など、咳エチケットを心がけましょう。

BCG接種は特に子供の結核予防に有効で、安全な予防接種として世界で広く用いられています。

結核とわかったとき

医療機関で結核と診断された場合、すぐに治療を開始することになります。

発病しているからといって、必ずしも他の人に感染させるわけではありません。感染させる恐れがない場合は通院治療を行いますが、日常生活には原則として制限はありません。

重症化して咳やくしゃみなどにより結核菌を体外に排出し、他の人に感染させる恐れがある場合は、入院治療となります。

入院となった場合でも、服薬治療を行い他の人へ感染させる恐れがなくなった場合は退院し、通院による治療になります。

高齢者は注意が必要です

県内で新たに登録された結核患者のうち、65歳以上のかたが6割以上を占めています。特に結核患者に占める80歳以上のかたの割合は、3割以上を占めるなど、高齢になるほど結核患者の割合が増加しています。

また、高齢になるほど結核特有の症状(2週間以上続く咳やたん)が表れにくくなります。食欲不振や体重減少などの体調不良が続くときは、いつもの風邪と決めつけてしまわずに、その症状を正確に医師に伝えましょう。

なお、結核の早期発見には定期的な胸部エックス線検査の受診が有効です。市町村や職場で実施される健康診断を年1回受診するようにしましょう。

なお、高齢者の罹患率が高いのは、結核がまん延していた時代に感染し、高齢や疾病による免疫力低下に伴い発病するケースが多いことが要因の一つと考えられています。

令和7年度結核・呼吸器感染症予防週間

「長引いた 咳に結核 疑って 早い受診につなげよう」

「手洗いマスク 習慣づけて 防ごう呼吸器感染症」

厚生労働省では毎年9月24日から30日を「結核予防週間」と定め、結核に関する正しい知識の普及啓発を図ることとしています。

また令和6年度からは、同期間に新型コロナウイルス感染症をはじめとした呼吸器感染症の正しい知識の普及啓発を図るため

「呼吸器感染症予防週間」を新設し、「結核・呼吸器感染症予防週間」として実施しています。

県では結核・呼吸器感染症予防週間に合わせ、懸垂幕、ポスター掲示などを実施しています。

複十字シール運動