ページ番号:261969

掲載日:2025年11月21日

ここから本文です。

年末年始の火災予防について

年末年始における住宅火災に気をつけましょう

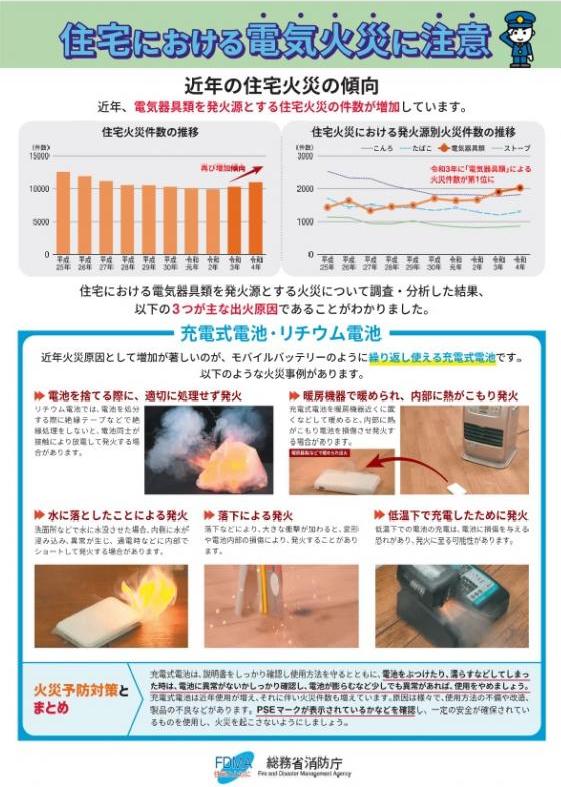

年末年始は、空気が乾燥しやすく、暖房器具等の使用が増え、出火の危険性が高まっています。また、近年はリチウム蓄電池及びリチウム蓄電池を使用した製品に起因する火災事故等が頻繁に発生しています。2025年2月26日に発生した大船渡市林野火災では、それま での記録的な降水量の少なさ、発生日前後の乾燥、強風、地形等の影響により急激 に拡大し、甚大な被害をもたらしました。皆様方のかけがえのない生命と財産を守るためにも火気の使用には十分注意し、火災のない年末年始を過ごしましょう。

住宅防火 いのちを守る 10のポイント

【4つの習慣】

- 寝たばこは絶対にしない、させない。

- ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

- こんろを使うときは火のそばを離れない。

- コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

【6つの対策】

- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。

- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。

- 火災を小さいうちに消すために、消火器を設置し、使い方を確認しておく。

- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

※住宅防火 いのちを守る 10のポイント(PDF:862KB)

リチウムイオン電池使用製品による発火事故に注意するポイント

【使用時のポイント】

- 強い衝撃や圧力を加えないようにしましょう。

- 高温になる場所では使用・保管しないようにしましょう。

- 充電は、安全な場所で、なるべく起きている時に行いましょう。

- 異常を感じたら使用を中止しましょう。

- 発火した時はまず安全を確保し、できれば大量の水で消火しましょう。

- 製品情報、リコール情報を確認しましょう。

- 公共交通機関では、持ち込みルールを守りましょう。

【廃棄時のポイント】

- リチウムイオン電池が使用されているかを確認しましょう。

- リサイクル可能なものは、リサイクルしましょう。

- 廃棄方法を確認して、廃棄しましょう。

- 廃棄する前にはなるべく電池を使い切りましょう。

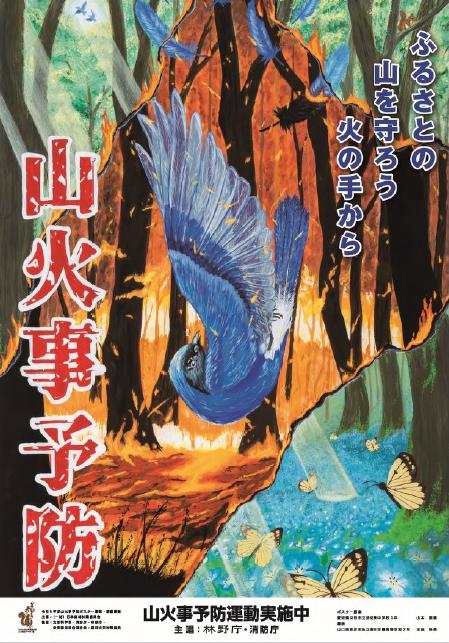

山火事を防ぐポイント

- 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと。

- たき火等の火気使用時はその場を離れず、使用後は完全に消火すること。

- 強風時及び乾燥時には、たき火や火入れをしないこと。

- 火入れを行う際は市町村長の許可を必ず受けること。

- たばこは、指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨てないこと。

- 火遊びはしないこと、させないこと。

地震火災を防ぐポイント

【事前の対策】

- 住まいの耐震性を確保しましょう。

- 家具等の転倒防止対策(固定)を行いましょう。

- 感震ブレーカーを設置しましょう。

- ストーブ等の暖房機器の周辺は整理整頓し、可燃物を近くに置かないようにしましょう。

- 住宅用消火器等を設置し、使用方法について確認しましょう。

- 住宅用火災警報器を設置しましょう。

※感震ブレーカーとは、地震発生時にセンサーが一定以上の揺れを感知した時に自動で電気供給を遮断し、電気出火を防ぐための器具です。

【地震直後の行動】

- 停電中は電気スイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜きましょう。

- 避難するときはブレーカーを落としましょう。

- 電気ストーブや石油ファンヒーターからの油漏れを確認しましょう。

【地震発生からしばらくして】(電気やガスの復旧、避難からもどったら)

- ガス機器、電気器具及び石油器具の使用を再開するときは、機器に破損がないこと、近くに燃えやすいものがないことを確認しましょう。

- 再通電後は、しばらく電気器具に異常がないか注意を払いましょう。(煙、におい)

【日頃からの対策】

- 消防団や自主防災組織等へ参加しましょう。

- 地域の防災訓練へ参加するなど、発災時の対応要領の習熟を図りましょう。