ページ番号:205643

掲載日:2024年1月16日

ここから本文です。

学生の取組

令和5年度

施設栽培専攻

施設栽培専攻では、イチゴ、キュウリ、トマトを栽培しており、今月からイチゴの収穫が始まりました。埼玉県育成品種の「あまりん」、「かおりん」を中心に様々な品種を栽培しており、栽培技術やハウスの管理方法について学んでいます。

毎週月曜日と金曜日に実施している販売実習では、丹精込めて作った極甘のイチゴをお値打ち価格で販売しております。毎年多くの方にご好評頂いていますので、是非立ち寄ってみてください。

|

|

| イチゴ「あまりん」 | イチゴの収穫 |

植木造園専攻

植木造園専攻では例年12月に、実習で門松等工芸品の製作を行っています。

この実習では、竹や藁など天然素材の特徴や取り扱い方法を学ぶことから始めて、大小の門松やしめ飾りなどを製作しています。

特に大型の門松の製作は、材料となる竹の選定・採取・加工や縄を使った飾り結びの作成など作業工程も多く、学生たちは協力して技術の習得に励みました。

製作された大型の門松は大学校に飾られた他、近くのお寺にもお納めしました。

また、小型の門松としめ飾りは年末の販売実習で販売され好評でした。

|

|

| 制作風景 | しめ飾り |

|

|

| ミニ門松 | 大学校玄関 |

農業大学校祭

11月11日(土曜日)、第46回埼玉県農業大学校祭を開催しました。

当日は強風が吹く中ではありましたが、多くのお客様に御来場いただき、野菜や米、花き植木類、農産加工品など大学校産の農産物が飛ぶように売れていきました。

なお、大勢の方に御参加いただいた農産物オークションの売上金は、全額を熊谷市に寄付いたしました。

|

|

|

| 野菜販売ブース | 農業機械の展示 | 農産物オークションの様子 |

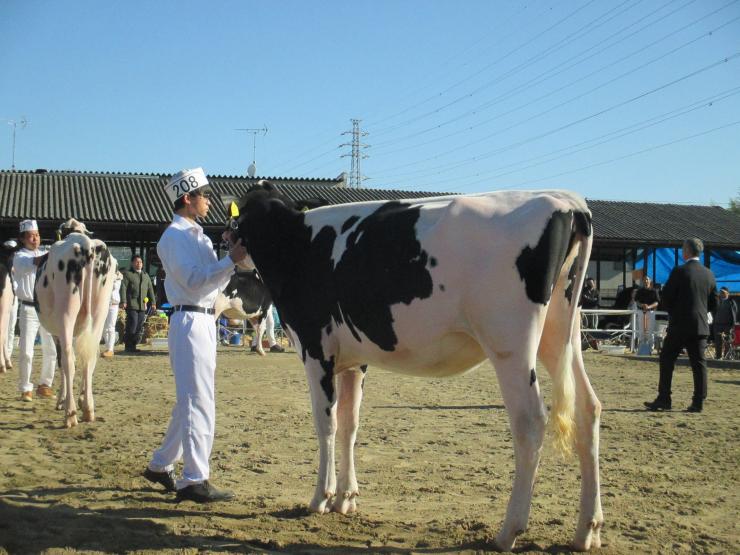

関東地区ホルスタイン共進会に出場しました!

酪農専攻では、実習の一環として、乳牛の共進会に出場しています。今年は11月15、16日に開催された関東地区ホルスタイン共進会に、本校で飼養している乳牛のうち、県乳牛共進会で1等を受賞した2頭が出場しました。

結果は、育成ジュニアクラス(第2部)で8頭中6位、未経産シニアクラス(第7部)で9頭中7位と、他県の強豪には及びませんでしたが、学生は優れた体型の乳牛を間近に見ることができ、強い刺激を受けていました。

|

|

|

| 仕上げ毛刈りの様子を見学 | 審査前のスタンバイ | 審査中の様子 |

水田でのスマート農業

水田複合専攻では、スマート農業教育に力を入れています。

農業機械メーカーや資材メーカーの協力を得て、スマート農業技術を活用した水稲栽培に取り組んでいます。これまでロボット田植機による植付けや、ドローンによる播種や追肥、農薬散布を実施し、いずれも生育はおおむね順調です。

また、農業機械メーカーの研究所を訪問し、スマート農業技術を活用した技術実証の取組について、説明いただきました。加えて、最新農業機械の展示を見学するとともに、トラクタの直進アシスト機能での走行を体験しました。

|

|

|

ドローンによる農薬散布の様子 |

最新の農業機械を視察 |

ほ場の太陽熱消毒

露地栽培専攻では、秋野菜の作付けに向けて準備中です。今年からソルゴー等の緑肥やトマトの残渣をハウス内にすき込み太陽熱消毒を行っています。

これは、国が進める「みどりの食料システム戦略」に沿った、資源循環型農業や生産コストの低減を図る取組の一環です。

また、肥料代が高騰するなかで、鶏糞を代替え肥料として活用する取組や局所施肥により、どの程度肥料代が削減できるか、学生が調査を行う予定です。

|

|

|

| 作業の様子 | ||

令和4年度

快挙!埼玉県農業大学校が第56回埼玉県乳牛共進会で優等賞を受賞しました

令和5年3月11日(土曜日)、埼玉県農業技術研究センター玉井試験場を会場に第56回埼玉県乳牛共進会が開催され、埼玉県農業大学校が参加しました。

出品が決まった12月から学生は作業の合間に牛の調教を行い、共進会に向けて毎日練習に励みました。

共進会には、県内の酪農家や熊谷農業高校など12件、計20頭の牛が参加しました。農業大学校では未経産の1部、2部、3部に各1頭ずつ計3頭を出品し、8か月以上14か月未満の第1部で優等賞を受賞し、農業大学校の受賞は2年ぶりの快挙となりました。

今後、4月14・15日に静岡県で開催される全国大会に出場します。

全国大会に向けて更に牛の調教に励みます。

|

|

|

未経産1部優等賞を受賞した パリス マヤ ソルト |

県酪農協会の高田会長と記念撮影 |

3月6日 チャレンジファーム報告会

2月18日(土曜日) 、チャレンジファーム報告会を開催しました。

チャレンジファームとは、作目・品種選定、施肥設計、防除、販売などを自分で考え実施する、卒業後の早期就農に向けた実践的な模擬経営です。

今年度は13人参加し、うち代表して6人が発表しました。

発表者は、学校の授業実習ではできない農業経営を体験でき有意義だったとのことで、特に1年生は2年生になっても取り組みたいと意気揚々としていました。

|

|

|

| 作業の様子 | ほ場の様子 | |

2月20日 卒業論文発表会

2月9~10日に卒業論文発表会を開催しました。

学生は、入学以来取り組んできた研究課題について、その動機や手法、研究成果を、多くの学生や教員が見守る中、発表しました。

中にはきわどい質問に担当教員ともども冷や汗をかき、ドキドキする場面もありましたが、2年間の集大成を発表したことで大きな達成感を覚えたようであり、また、これが本校での最後の学業ということで感慨深げでもありました。

|

|

|

| 卒業論文発表会の様子 | |

2月13日 全国農業大学校等プロジェクト発表会・意見発表会

2月7~8日に「全国農業大学校等プロジェクト発表会・意見発表会」が開催され、関東ブロック代表に選ばれた本校施設栽培専攻2年生2人を含む3人が出席しました。

発表会は初日に行われ、意見発表の部において池田さんが「ヤンマーアグリジャパン株式会社賞」を受賞、プロジェクト発表の部において本多さんは惜しくも入賞を逃しましたが優良賞を受賞しました。

2日目はワールドカフェ方式による意見交換会が行われ、全国の学生と活発に意見を交わしたことで、学生によい刺激となりました。

|

意見発表会(池田さん) |

プロジェクト発表会(本多さん) |

2月6日 施設栽培専攻

施設栽培専攻では、いちごの収穫の最盛期を迎えています。

埼玉県育成の「あまりん」「かおりん」を筆頭に、「スターナイト」「かおり野」などさまざまな品種を栽培しており、学生はその栽培方法や特性を学んでいます。

月曜日と金曜日に実施している販売実習(14~15時)において採算度外視で手間暇かけた極旨のいちごを販売していますので、是非お立ち寄りください。

|

いちごの収穫 |

たわわに実った「あまりん」 |

1月23日 関東ブロック農業大学校等実績発表会

1月18~19日に関東ブロック農業大学校等実績発表会が開催され、本校から「養成課程プロジェクト発表」に3名、「意見発表の部」に1名の学生が参加しました。

参加者は皆、練習の成果を披露すべく、自信を持って発表を行いました。

審査の結果、プロジェクト発表では施設栽培専攻2年の本多さんが2位、意見発表では施設栽培専攻2年の池田さんが1位という優秀な成績を得ることができました。

両名は、2月7~8日に東京都北区の滝野川会館で開催される全国発表会に参加します。

|

|

1月10日 有機農業専攻

12月21日、有機農業専攻では、収穫最盛期を迎えたねぎ、さといも、にんじんなどの冬野菜について、年末需要に向けて収穫、調製荷造りを行いました。

今シーズンは、秋に害虫の発生が多かったものの、10月以降は天候に恵まれたため、作物の品質は良好です。

学生は、冬季休業前最後の実習ということで、熱心に調製作業に取り組んでいました。

|

さといもの調製作業 |

ロマネスコの出荷作業 |

12月26日 短期野菜専攻

短期野菜専攻では、行田在来や青山在来など県の在来品種を中心に9品種の大豆を栽培しており、今は脱穀・選別作業の真っ最中です。

品種が混ざらないよう注意しながら、脱粒機でさやから豆を取り出し、ふるいで丁寧に選別してから袋詰めして販売しています。

正月が近いこともあり、販売実習では丹波黒大豆の売れ行きが好調です。

|

大豆の脱穀作業 |

袋詰めした大豆を販売 |

12月12日 植木造園専攻

11月24日、第29回彩の国職業能力開発促進大会がさいたま市文化センターで開催されました。

当大会では技能検定試験合格者のうち成績優秀者が表彰されます。

今回、植木造園専攻は3級造園に合格した2人と3級園芸装飾に合格した1人が表彰されました。

出席した学生は「来年は2級に挑戦し、また優秀な成績で表彰されるよう頑張りたい」と前向きに話していました。

|

彩の国職業能力開発促進大会 表彰式 |

感染防止のため出席は1人のみ |

11月28日 農業大学校祭

11月12日(土曜日)、第45回埼玉県農業大学校祭を3年ぶりに開催しました。

当日は穏やかな秋晴れの下、約3,000人のお客様が来場、野菜や米、花き植木類、農産加工品など大学校産の農産物が飛ぶように売れていきました。

ステージでは、クイズ大会や丸太切り競争が大学校祭を盛り上げ、農産物オークションの売上金を熊谷市に寄付する贈呈式も行いました。

|

農産物の販売 |

専攻対抗丸太切り競争 |

|

クイズ大会参加者へメダル授与 |

熊谷市へ寄付金贈呈 |

11月14日 酪農専攻

酪農専攻では、25頭前後いる牛の搾乳作業のほか、除角、去勢、そして秋のベビーラッシュで10頭産まれた仔牛にミルクを与えるなどの世話を行っています。

2年生が先進農家等体験学習で不在となった9月以降、1年生のみで牛舎管理を行っていますが、機械操作や管理作業の精度が上がってくるなど、皆段々と逞しくなってきました。

|

出産したばかりの母牛と仔牛 |

仔牛の気道の確保 |

家畜市場に出品する牛の搬入 |

10月31日 花き専攻

花き専攻では、年間約30品目の鉢花、ポット苗、切花を栽培しており、今はパンジーの出荷作業を行っています。

最近、栽培しているシクラメンが開花し始め、ポインセチアの葉も赤く色づいてきたので、11月に開催する大学校祭などのイベントでお客様に販売できるよう、皆でシクラメンの葉組などの栽培管理を頑張っています。

|

パンジーの出荷調製作業 |

シクラメンの葉組作業 |

10月17日 露地栽培専攻

露地栽培専攻では、10月7日に「うね内部分施用機」と「乗用型移植機」の実演会を開催しました。

「うね内部分施用機」は、GPSにより直進をアシストするとともに、車速に合わせて投下する肥料量を調節し、うね内部で撹拌しながら均一に施肥することができる局所施肥機です。

高騰する肥料代を局所施肥によりどの程度削減できるか、今後学生が調査を行う予定です。

|

うね内部分施用機実演見学 |

乗用型移植機を学生が体験 |

10月3日 水田複合専攻

水田複合専攻では、現在稲刈りの真っ最中です。「コシヒカリ」と「彩のきずな」の収穫調製が終了し、10月中旬に「彩のかがやき」の稲刈りを行います。

収穫されたお米は、毎週月・金曜日に校内の販売実習棟で販売しています。

また、事前に御連絡のうえ来校していただければ、購入も可能です。ぜひ御賞味ください。

|

稲刈りの様子 |

9月20日 先進農家等体験学習

現在、2年生は全員「先進農家等体験学習」に参加し、農家等で実習を行っています。

期間は、北海道富良野市で実習を行う4人が8月16日から10月21日まで、県内で実習を行う学生が9月2日から11月8日までです。

栽培技術や知識だけでなく、経営的視点や社会人としてのマナーなどたくさんのことを学び、一回りも二回りも大きく成長することを期待します。

|

富良野市のひまわり畑の前で |

富良野市でイベントに参加 |

|

大里農林振興センターでの受入式 |

先進農家の方とともに |

8月22日 施設栽培専攻

施設栽培専攻では、次期作の定植に向け、ほ場の消毒や、イチゴ苗の管理、きゅうりやトマトの接木苗の作成及び管理を、1年生が心をこめて丁寧に行っています。

9月には定植ラッシュを迎え忙しくなります。そして、10月頃からきゅうり、11月頃からトマトの収穫が始まる予定です。

|

トマトの接木苗を作成する1年生 |

8月8日 有機農業専攻

有機農業専攻では、露地きゅうり、なす、オクラなどのJAS有機夏野菜の栽培を行っており、その収穫が最盛期を迎えようとしています。

講義日の火・木曜日にも朝夕の収穫作業を行っているほか、実習日である月・水・金曜日には収穫・出荷調製作業に加えて、作物の管理作業などを行っています。

これからは、秋冬野菜のは種などの実習も計画的に進めていきます。

|

なすの生育状況(7月28日現在) |

オクラの生育状況(7月28日現在) |

7月18日 短期野菜専攻

短期野菜専攻では、なすの収穫が始まっています。

なすは千両二号と、長さが30cm以上にもなる庄屋大長の2品種を栽培しています。

なすのほか、おくらやえだまめ、スイートコーンなど旬の野菜を栽培しており、毎日暑い中、学生は整枝・誘引などの管理作業や収穫作業に取り組んでいます。

|

なすの整枝・誘引作業 |

収穫した庄屋大長 |

7月4日 酪農専攻

酪農専攻では、子牛の出産が続いています。

6月に誕生した3頭のうち2頭はホルスタイン種の雌で、育成の上搾乳牛として活躍する予定です。

残る1頭はホルスタイン種と黒毛和種との交雑種で、2年ほど飼育した後、食肉となります。

1年生は実習に慣れたようで、子牛の哺乳作業を積極的に行いながら、牛の管理技術向上に取り組んでいます。

|

子牛に哺乳する1年生 |

6月20日 植木造園専攻

植木造園専攻では、造園技能士の資格取得に向けた練習を行っています。

造園技能検定は学科試験と実技試験があり、実技試験では坪庭の製作と樹種判断の試験が行われます。

学生は、実力に応じ造園技能士2級又は3級の取得を目指し、造園施工・樹木に関する知識や、坪庭製作の作業精度を高めようと真剣に取り組んでいます。

|

造園技能士の資格取得に向けた樹種判断の練習 |

6月6日 花き専攻

花き専攻では、秋作に向けた実習を行っています。

プリムラとキキョウのは種は終了し、今後はハボタンとパンジーのは種を7月~8月に、シクラメンの鉢上げを6月~7月及び9月に予定してます。

現在2年生が1年生へは種の方法など教えながら作業を行っています。引継ぎが終わると、1年生主体で専攻運営が行われます。

|

セル床の作成方法を2年生から学ぶ1年生 |

セル床を作成する1年生 |

5月23日 水田複合専攻

水田複合専攻では、現在水稲の育苗作業中です。

5月13日にJAくまがや南部営農経済センターに協力いただき、水稲種子の温湯消毒の実習を行いました。

5月20日にはドローンを利用した鉄コーティング種子による直播栽培を行いました。

田植え作業は6月下旬まで行う予定です。

|

水稲種子の温湯消毒 |

ドローンによるは種 |

5月9日 露地栽培専攻

露地栽培専攻では、2年生から1年生への引継ぎ実習を4月18日に行いました。

2年生は、マルチャーなどの機械操作や防虫ネットの張り方など実習に必要な作業について、自分たちがこれまで学んできたことを振り返りながら説明及び実演を行いました。

1年生も入学後初めて作業を行い、農業大学校における学生生活の第一歩を踏み出しました。

|

2年生から1年生へ引継ぎ実習の様子 |

4月11日 施設栽培専攻

施設栽培専攻では、大玉、中玉の2種類のトマトを栽培しており、その収穫が現在最盛期となっています。

他に、春きゅうりの収穫や、今年栽培するいちごの苗を増やす準備など、今は2年生が頑張っていますが、今後、新1年生が実習を引き継ぎ、栽培管理や収穫などを担っていくことになります。

実績発表を行う学生

実績発表を行う学生