トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2025年度 > 2025年5月 > サクラの外来害虫クビアカによる被害拡大 ~8市町で初確認、被害は931か所に増加~

ページ番号:268354

発表日:2025年5月23日11時

ここから本文です。

サクラの外来害虫クビアカによる被害拡大 ~8市町で初確認、被害は931か所に増加~

部局名:環境部

課所名:環境科学国際センター

担当名:生物多様性センター

担当者名:三輪、岡本

直通電話番号:0480-73-8361

Email:g7383318@pref.saitama.lg.jp

環境科学国際センターでは、サクラを枯らす外来害虫“クビアカツヤカミキリ”からサクラを守るため、平成30年度から、「クビアカツヤカミキリ発見大調査」を実施しています。

このたび、令和6年度の調査結果がまとまり、昨年度と比較して、被害発生市町村数は36市町から44市町村に、被害箇所数は832か所から931か所に増加し、被害が拡大していることが明らかになりました。

県では、被害拡大防止のため、引き続き被害実態を把握し、早期防除の取組を推進していきます。県民の皆様には、情報の提供についてより一層の御協力を改めてお願いします。

「クビアカツヤカミキリ発見大調査2024」の結果概要

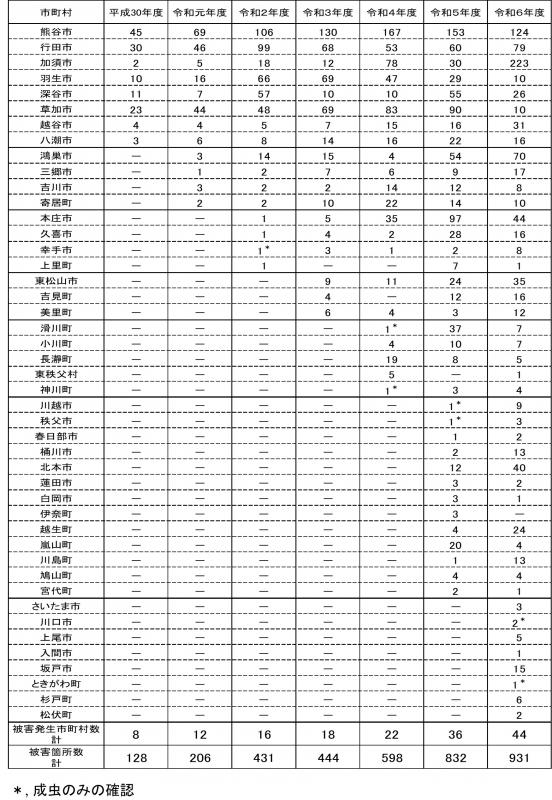

44市町村の931か所で被害(成虫のみの確認を含む)が確認されました(表1)。

令和5年度と比較して、令和6年度の被害発生市町村数は36市町から44市町村に、被害箇所数は832か所から931か所に約12%増加し、被害地域は拡大しています(表1及び図1)。令和6年度に新たに被害報告があった自治体は、さいたま市、川口市、上尾市、入間市、坂戸市、ときがわ町、杉戸町及び松伏町の5市3町でした。

被害拡大を防止するためには、被害地域での防除を継続するとともに、周辺地域へ飛翔して拡散する個体の防除対策が必要です。

表1 被害発生市町村と被害箇所数

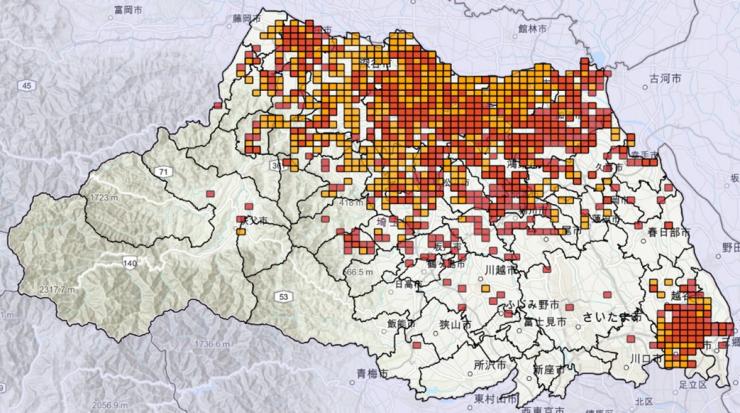

図1 令和6年度までのクビアカツヤカミキリによる被害地域

- 色付きのメッシュは、被害(成虫のみの確認を含む)が発生した地点を含むメッシュ(1km×1km)

- オレンジのメッシュは令和5年度以前に被害が発生した地点を含むメッシュ

- 赤のメッシュは令和6年度に被害が発生した地点を含むメッシュ

調査方法

クビアカツヤカミキリの成虫が発生し、被害も多くなる6月から、県内の公園や川岸、学校などに植えられたサクラを対象に、クビアカツヤカミキリの成虫(参考写真1)の発生やフラス(木くずとフンが混ざったもの、参考写真2)の排出状況など被害の有無をスマートフォンや電子メールなどで環境科学国際センターに報告していただきました。被害がない旨の報告を含め48市町村、1,287か所から報告をいただきました。

<参考写真1> クビアカツヤカミキリ(オス)

<参考写真2> サクラの根元に堆積したフラス

今後のクビアカツヤカミキリ対策

1)効果的な防除対策を進めるため、県民参加による「クビアカツヤカミキリ発見大調査」を継続し、市町村とともに、県内全域における被害状況の把握に努めます。

2)対策技術の普及啓発を図るため、被害防止に関する研修会や出前講座を積極的に開催します。

参考

クビアカツヤカミキリについて

- 平成30年1月に、特定外来生物に指定された。

- 自然分布は、中国、モンゴル、朝鮮半島、ベトナムなど。

- 幼虫は、サクラなどのバラ科樹木の生木を食べ、木の内部で2~3年かけて成長し、蛹(さなぎ)になる。

- 幼虫の活動期は春から秋で、この間にフラスを排出する。

- 蛹は6月から8月に成虫となり、樹体の成虫脱出孔から樹体外に出る。

- メスの成虫は木の樹皮の割れ目に産卵し、卵を1,000個近く産むこともある。

- 成虫の寿命は、野外では1か月程度で、成虫で越冬はしない。

「クビアカツヤカミキリ情報」サイト

クビアカツヤカミキリに関する基礎的な情報や資料用画像の他、県内の被害発生地域に関する情報(クビアカツヤカミキリ調査地点マップ)や被害防止の手引を公開しています。

報道発表資料(ダウンロードファイル)