ページ番号:264761

掲載日:2025年3月14日

ここから本文です。

過去の保健師研修及び地域保健福祉関係職員研修の様子をご紹介!

埼玉県では、継続的に入職時から各所属でのOJTによるフォローのほかにも、継続した保健師の資質向上のため、「埼玉県自治体保健師のキャリアラダー」に応じた階層別研修を実施しています。このページでは、過去に行った研修の実際の様子をご紹介します。

令和6年度 新任保健師研修

研修1日目 ~入庁してからの3か月を振り返る~

令和6年6月21日(金曜日)に新任保健師研修1日目を開催し、県内各自治体から100名を超える保健師が参加しました。

令和6年6月21日(金曜日)に新任保健師研修1日目を開催し、県内各自治体から100名を超える保健師が参加しました。

行政保健師の保健活動に対する基本的な姿勢、保健活動の基礎となる相談の受け方について学ぶ講義のほか、入庁3年目の身近な先輩保健師の実践報告にて新任保健師に対してのエールが送られました。

また演習では、埼玉県立大学 保健医療福祉学部看護学科の石﨑先生、柴田先生、伊草先生に御協力をいただき、グループごとの事例検討を通して、相談技術の学びを深めることができました。グループごとに活発に意見交換が交わされる様子が見られ、さまざまな地域で活躍する県内保健師同士が交流する機会にもなりました。(左写真参照)

参加者からは、「今まで自分は他の人より仕事ができないと落ちこんでしまっているところがあったが、先輩達が同じような悩みを持っていることを知ることができ、そのためにどのようなことが大切なのかについても学ぶことができた。」「ニーズをひきだせるコミュニケーションをし、そのニーズに合った支援ができる保健活動ができるようになりたい。」など、研修を通して前向きな発言が聞かれています。

入庁して約3か月が経過し、不安や葛藤が出始める中で、先輩保健師からの活動報告やエール、講義や演習、他自治体保健師との交流によって得たものは大きかったのではないでしょうか。今後も、新任保健師が学びたいテーマや困難感、不安感を少しでも解消する一助となれるよう研修の内容を工夫していきます。

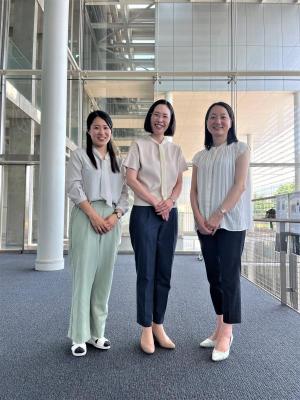

写真:研修講師として御協力いただいた、埼玉県立大学 保健医療福祉学部看護学科の先生方

(左から、伊草綾香先生、石﨑順子先生、柴田亜希先生)

研修2日目 ~8か月を振り返ってみよう~

令和6年12月5日(木曜日)に新任保健師研修2日目を開催しました。

はじめに、保健師としてのやりがいや、新任保健師が直面化しやすい課題に対してどのように取り組んだか、先輩保健師からの実践報告があり、受講者に対してのエールが送られました。

後半の演習では、入庁してからの8か月間を振り返り、受講者が事前課題として取り組んだ「キャリアラダーチェックシート」をもとに、自分の立ち位置を確認し、グループメンバーと共有をしました。グループワーク中では、受講者自身の課題や出来たこと、これからやってみたいことについて活発な意見交換が交わされる様子がありました。また、同じく事前課題として取り組んだ「先輩にインタビューしてみようシート」では、先輩の保健師としての役割ややりがいを聞いてみることで、目指したい保健師像が明確化したとの感想も聞かれました。

本研修に御協力をいただいている、埼玉県立大学 保健医療福祉学部看護学科 石﨑順子先生の講義の中では、「新任期保健師が持つ不安や課題に対して、次にどんなステップに取り組むかが重要であり、日々の活動の積み重ねが大切であること。出来たことには自信を持つこと。」また、「自分自身のウェルビーイングにも目を向けることも大切である。」といったお話があり、受講者は真剣な表情で講義を聴いている様子が伺えました。

本研修に御協力をいただいている、埼玉県立大学 保健医療福祉学部看護学科 石﨑順子先生の講義の中では、「新任期保健師が持つ不安や課題に対して、次にどんなステップに取り組むかが重要であり、日々の活動の積み重ねが大切であること。出来たことには自信を持つこと。」また、「自分自身のウェルビーイングにも目を向けることも大切である。」といったお話があり、受講者は真剣な表情で講義を聴いている様子が伺えました。

写真:令和6年度 新任保健師研修2日目の様子(令和6年12月5日(木曜日)開催)

令和6年度 創造育成研修

研修1日目 ~課題検討と共有・インタビューに向けた検討~

令和6年度 創造育成研修1日目を、令和6年6月14日(金曜日)に開催しました。

令和6年度 創造育成研修1日目を、令和6年6月14日(金曜日)に開催しました。

全5グループで、1グループあたり受講者3~4人、ファシリテーター1人を配置しました。研修1日目は、グループごとにワークシートを用いながら課題の検討を行い、必要なデータや情報の整理をしながら、グループの検討課題を決定し、同時にインタビュー先を検討する内容としました。

非常に暑い中ではありましたが、各グループがファシリテーターを中心に活発な意見交換を行うことができ、どのグループもそれぞれが持ち寄った健康課題を吟味し、グループとしての検討課題を決定することができました。

引き続き、主体的な保健師活動やリーダーシップの向上を促進し、所属・立場を越えて全体で育ちあえるような研修を目指して実施していきます。

写真:令和6年度 創造育成研修1日目(令和6年6月14日(金曜日)開催)

研修4日目 ~課題解決に向けた事業・施策の検討と提言~

令和6年度 創造育成研修4日目を令和6年10月16日(水曜日)に開催しました。

研修1日目で検討した健康課題をもとに、2日目・3日目で各グループごとに定めた日程でスケジュール検討及びインタビューを行い、今回研修4日目で久しぶりに全グループが集合しました。4日目では、インタビュー結果をもとに施策や事業の検討と立案の段階に入りました。

本研修に御協力いただいている、自治医科大学 春山先生、国立保健医療科学院 佐藤先生、千葉県立保健医療大学 雨宮先生に各グループの御担当をいただき、アドバイスをいただきながら活発に意見交換をしている様子が見受けられました。研修5日目の中間報告及び、6日目の埼玉県健康福祉研究発表会に向けて、まとめの段階に入っています。

受講者からは、「住民にとっての課題や目的を意識していくことを再確認することができた」「多角的に意見を聞き、評価しきれないことや、そもそも要綱そのものを改正する必要があること等新しい発見ができた」など前向きな意見が聞かれました。

写真:令和6年度 創造育成研修4日目(令和6年10月13日(水曜日)開催)

写真:令和6年度 創造育成研修4日目(令和6年10月13日(水曜日)開催)

写真:研修講師として御協力いただいた先生方

(左から、春山早苗先生、佐藤美樹先生、雨宮有子先生)

研修5日目

令和6年度 創造育成研修5日目を、令和6年11月13日(水曜日)に開催しました。

当日は、これまでの研修の中で各グループで見つけた地域の健康課題、インタビューの結果、政策提言に至るまでの過程を中間報告する場を設けました。各グループ限られた時間の中で、これまで集めた情報や材料をもとに、パワーポイントを作成しました。

グループの発表後は、別のグループからの質問や助言、感想などの時間を設け、別の視点からの沢山のアドバイスにより、ブラッシュアップされていく様子が見受けられました。また、本研修に御協力いただいている、自治医科大学 春山先生、国立保健医療科学院 佐藤先生、千葉県立保健医療大学 雨宮先生から、それぞれのグループに対する講評があり、全体の講評の中で、「根拠を立てるための材料集めをし、それらをどのように見せていくかが重要であり、本研修はそのプロセスを体験しているもの。様々な方法がある中でなぜその対処方法を選んだのか、或いはなぜ他の方法を選ばなかったのかを説明する根拠を探していくことを意識して欲しい。」と、改めて本研修の意義について受講者にお話いただきました。

研修6日目の健康福祉研究発表会に向けて、各グループはまとめの最終調整に取り組んでいます。

写真:令和6年度 創造育成研修5日目 5グループ発表の様子(令和6年11月13日(水曜日))

プレ管理期保健師研修

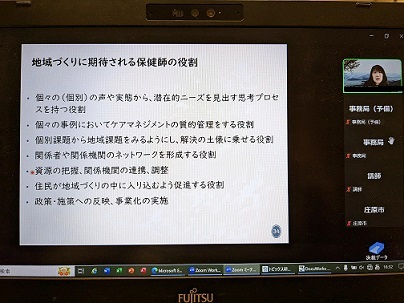

令和6年度プレ管理期保健師研修を、令和6年7月12日(金曜日)にZoomでのオンライン開催で開催しました。

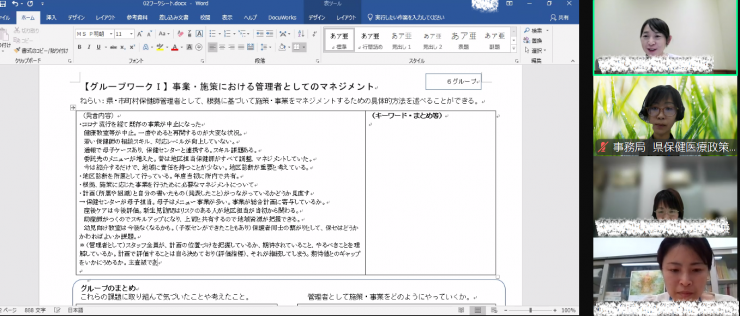

本研修では、事前にオンデマンド配信による講義動画を受講し、事前課題を作成したうえで、グループに分かれて討議を行いました。

オンラインでのグループワークということもあり、操作やコミュニケーションのとりかたに慣れるまでに苦心する局面もある中、ファシリテーターを中心に各グループで活発な議論を行うことができました。

参加者からは、自身の活動を振りかえり、組織としての保健師活動を客観的に立ち返ることによる気づきが得られたことや、人材育成・人事管理を含むマネジメントのあり方について考えることの重要性を感じた、オンライン研修だからこそ必要なスキルがあることを学んだといった感想がありました。

写真:令和6年度プレ管理期保健師研修(令和6年7月12日(金曜日)開催画面)

保健師教育担当者(プリセプター)研修

研修1日目 ~プリセプターの役割を学び、新任保健師との効果的な関わり方を学ぶ~

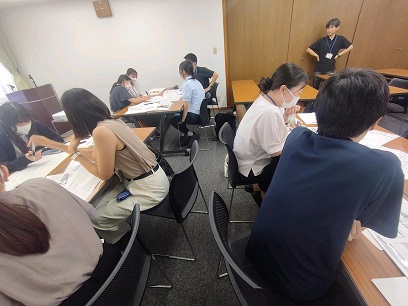

令和6年度保健師教育担当者(プリセプター)研修1日目を、令和6年7月30日(火曜日)に開催しました。

50名を超える県・市町村保健師の参加があり、先輩保健師の講義を聞いたり、事例を用いた演習を9グループに分かれて行いました。

演習では事例をもとに、活発な意見交換が交わされる様子がありました。

新任保健師にとって数年先の自己をイメージする存在であり、職業上の役割モデルとなるプリセプターが役割を認識し、新任保健師との効果的な関わり方を再認識することができる研修の構成としました。育成において役立つ人材育成ツールの活用方法や、プリセプターを担うことで得られるプリセプター保健師経験学習についても、講義の中で学び直すことが出来たかと思います。受講者からは、他自治体のプリセプター同士が情報交換をし、思いを共有できる場となってよかったとの感想が聞かれました。

写真:令和6年度 保健師教育担当者(プリセプター)研修1日目(令和6年7月30日(火曜日)開催)

研修2日目 ~プリセプターを経験して学んだこと・共に育ち合う育成を考える~

令和6年度保健師教育担当者(プリセプター)研修2日目を、令和6年11月26日(火曜日)に開催しました。

本研修は、国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 保健医療学専攻看護学分野 教授 嶋津多恵子先生と、東海大学医学部看護学科 准教授 吉野純子先生に御協力をいただき、講義の中で受講者は、プリセプターに期待される役割と、役割から得られる経験と学び、プリセプターとしての経験を保健活動に活かす手法について理解を深めることが出来ました。

また演習では、グループごとに、OJTおよび人材育成面接から気付いたことの共有を行い、新任保健師育成を振り返りながら、自身のキャリア開発としてプリセプター保健師経験学習を振り返り、共有することができました。発表では、全5グループからの発表があり、他のグループからの質疑応答の時間を設け、活発な意見交換が交わされました。

写真:令和6年度 保健師教育担当者(プリセプター)研修2日目の発表とグループワークの様子(令和6年11月26日(火曜日)開催)

令和6年度管理期保健師研修及び県・市町村保健師連絡調整会議(全体会議)

第1回(令和6年8月1日開催)

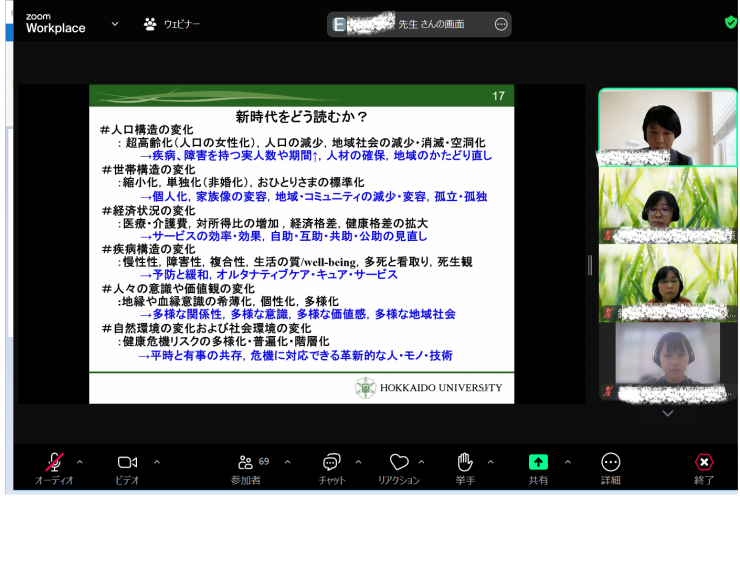

県と市町村の管理期保健師を対象とした研修・会議をZoomでのオンライン開催で開催しました。

組織体制の構築や事業計画の方策について学ぶ機会とするため、前半は、熊谷保健所と寄居町の協働による保健活動の発表を行いました。

後半は北海道大学 公衆衛生看護学・地域看護学教室 田高 悦子教授を講師にお招きし、あらゆる価値観が流動的且つ多様化し「ノーノーマル」となっている現代社会を踏まえて、保健活動や管理期保健師に求められていくる能力について御講義いただきました。

参加者から講師へ質疑や感想の共有もあり、オンライン研修でありながらも、講師と参加者との対話が展開された、温かみのある研修となりました。

今後も、社会状況の変化に応じた役割及び地域や所属の実情に応じた効果的・効率的な健康課題の解決を図る能力の獲得の必要性を認識でき、地域や関係機関、関係部局と連携・協働できる力を高められる研修・会議を目指し、開催していきます。

写真:令和6年度 管理期保健師研修及び県・市町村保健師連絡調整会議(全体会議)

(令和6年8月1日)

第2回(令和7年3月11日開催)

県と市町村の管理期保健師を対象とした研修・会議を開催しました。およそ50名の保健師が、小規模自治体と県との連携に関する取組や所属の組織外で活躍する中堅期保健師の活動報告についての発表を聴講しました。また国立保健医療科学院 統括研究官 五十嵐久美子氏を講師にお招きし、管理期保健師に求められる役割について論理的な観点から振り返るとともに、人材マネジメントの概念、上述した発表を踏まえて中堅期保健師を育成することの重要性、組織的に人材管理を展開するための体制づくりなどについて御講義いただきました。

当日は参加者から発表者へのフィードバックもあり、「発表を聞いて同じ課題を持つ自治体があり、課題解決に向けた考え方が参考になった」、「日頃管理者として悩むことがあったが元気をもらえた」「今日の研修を機にマインドセットを変えていきたい」といった感想が寄せられました。

写真:令和6年度 管理期保健師研修及び県・市町村保健師連絡調整会議(全体会議)(令和7年3月11日開催)

採用2年目・3年目フォローアップ研修

令和6年8月6日(火曜日)に採用2年目フォローアップ研修、同月23日(金曜日)に採用3年目フォローアップ研修を開催しました。

令和6年8月6日(火曜日)に採用2年目フォローアップ研修、同月23日(金曜日)に採用3年目フォローアップ研修を開催しました。

採用2年目フォローアップ研修は、受講者が地域の健康課題を積極的に把握し、地域特性に応じた保健活動を展開するための視点や方法を習得することを目標として開催しました。

研修当日は、先輩保健師の経験を踏まえた講義を聞いた上で、受講者自身のこれまでの保健活動をまとめて発表しました。

左写真:採用2年目フォローアップ研修の様子(令和6年8月6日(火曜日)開催)

採用3年目フォローアップ研修では、これまでの活動を振り返るとともに、自分の課題を把握し、今後のジョブローテーションを見据えた目標設定を行えるような内容とし、今後挑戦してみたい業務やこれまでの保健活動についてグループで共有し合いました。

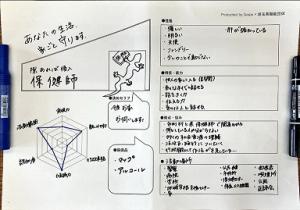

また、いずれの研修でも「キャラ化ワークショップ」の演習を取り入れました。これは、埼玉県内の4つの大学によるIPEプロジェクト(Saipe) と 埼玉県職能団体の連携についての意見交換会(Sai_Upps)において、楽しく気軽に参加でき、かつ職種の理解を深める手法として開発されたものです。今回は、受講者自身の職種である「保健師」をキャラ化しました。演習を楽しみながらも初心に立ち返りながら自職種を改めて振り返る良い機会となったとの感想が聞かれました。

どちらの研修でも、受講者が積極的に研修に参加する姿が見られました。また、受講者自身からも「同期の発表や意見交換を通じて刺激が得られた」など前向きな感想が多く挙がりました。

事務局としても、若手保健師がより一層前向きな保健活動を展開する一助となれば幸いです。

右写真:採用3年目フォローアップ研修の様子(令和6年8月23日(金曜日)開催)と演習シート

トピックス研修~前向きな地域づくりのために~見て、つないで、動かす~

令和6年11月5日(火曜日)にトピックス研修を開催しました。

近年大きく変化している母子保健を巡る状況を切り口に、保健師が複雑化かつ多様化する地域住民のニーズを把握し、問題の背景にある原因を探索しながら課題解決を図り、住民が安心して暮らせる地域づくりを考える機会することを目標としました。自治体の先進的な取り組み紹介の他にも、演習として意見交換の場を設け、それぞれの自治体の課題や情報交換を行いました。

また、今回の研修では、岡山県立大学 保健福祉学部看護学科 森永裕美子教授をお招きし、子育て世代が安心して暮らせる地域づくりのために保健師にはどのような役割があるかについて、改めて考え直す内容の講義をオンライン上でお話いただきました。

研修後アンケートでも、「担当する業務や職種が異なる場合には、理想とするゴールを言語化・具体化し、ゴールを共有しながら取り組むことが必要であるとわかった。」「事例検討会は、個別ケースの検討ではなく地域課題として解決の方策を示す場であると改めて認識できた。」との感想が聞かれました。

写真:令和6年度 トピックス研修の様子(令和6年11月5日(火曜日)開催)