ページ番号:272088

発表日:2025年8月26日11時

ここから本文です。

埼玉県立文書館令和7年度企画展「北武蔵の剣術」を開催します

部局名:教育局

課所名:文書館

担当名:古文書担当

担当者名:根ヶ山

内線電話番号:0488650112

直通電話番号:0488650112

Email:p650112@pref.saitama.lg.jp

埼玉県立文書館令和7年度企画展「北武蔵の剣術」を開催します

県立文書館では、9月20日(土曜日)から12月21日(日曜日)まで、企画展「北武蔵の剣術」を開催します。本展は、武術を中心的なテーマとして取り上げた当館初の企画展となります。

現在の埼玉県域にあたる北武蔵では、江戸時代中期以降、各地の村に多くの道場が開かれて武術の稽古が行われました。なかでも剣術の普及はめざましく、様々な流派が発展します。江戸時代後期には、竹刀や防具を用いて打ち合う「撃剣」が広く行われるようになり、諸国を巡って多くの武芸者と試合を行う廻国修行も盛んになりました。本展では、当館収蔵史料を用いて、幕末から近代を中心とした埼玉県域における剣術・剣道の歴史を紹介します。

展示概要

(1)会期:令和7年9月20日(土曜日)から12月21日(日曜日)まで

(2)会場:県立文書館(さいたま市浦和区高砂4-3-18)

(3)休館日:毎週月曜日、国民の祝日(9月23日(火曜日)、11月23日(日曜日))、館内整理日(9月30日(火曜日))、特別整理期間(10月22日(水曜日)~31日(金曜日))

(4)開館時間:午前9時から午後5時まで

(5)観覧料:無料

(6)交通案内:JR浦和駅西口下車徒歩15分、JR中浦和駅下車徒歩18分

展示構成

プロローグ 剣術大国 北武蔵

江戸時代中期以降、北武蔵の村々では多くの道場が開かれ、剣術などの武術が盛んになりました。明治21年(1888)刊行の『皇国武術英名録』には、この地域の剣術家も多数掲載されています。

江戸時代後期になると、竹刀や防具を用いた「撃剣」が普及し、他流との試合も可能となりました。剣術家たちは「英名録」と呼ばれる対戦相手の記録帳を携え、廻国修行に出かけていきました。

【主な展示史料】

皇國武術英名録 巻之一・四・五(小林(茂)家文書4466)

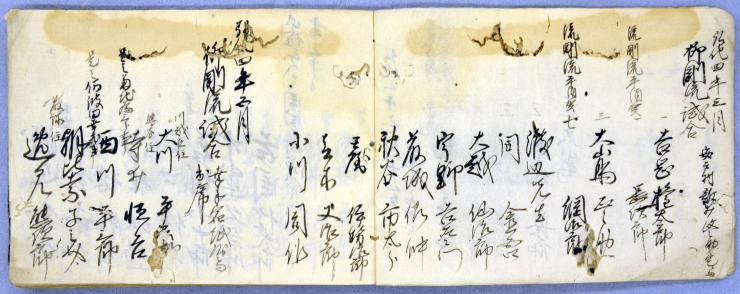

杉戸町指定文化財 撃剣修行帳(藤城家文書351)

第1章 北武蔵で発展した剣術流派

北武蔵では、甲源一刀流と神道無念流 しんどうむねんりゅう が代表的な剣術流派でした。

甲源一刀流は、秩父郡薄 すすき 村(現小鹿野町)の逸見太四郎義年とし を流祖とし、秩父地方を中心に栄えました。その形や道場建築は現代に受け継がれ、文化財に指定されています。

神道無念流は、埼玉郡上清久村(現久喜市)の戸賀崎熊太郎暉芳 よし が継承し、「幕末三大流派」に数えられるほど発展しました。暉芳の弟子である埼玉郡砂山村(現羽生市)出身の岡田十松吉利も、江戸で多くの門弟を育てました。

【主な展示史料】

埼玉県指定文化財 [甲源一刀流剱名目録](小室家文書1125)

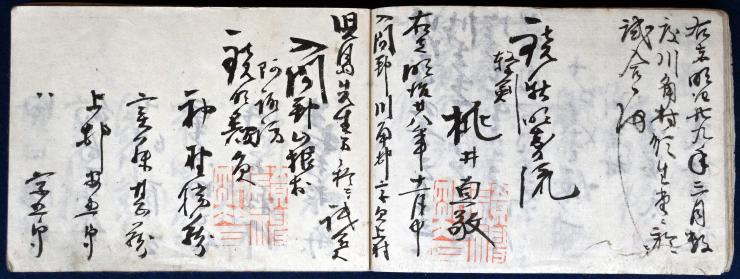

[神道無念流免許状](岡田家文書4)

武術稽古控(戸ヶ崎喜道軒)(足立家文書146)

第2章 近代における撃剣の流行

明治時代に入ると武術は一時衰退しますが、直心影流の榊原鍵吉は明治6年(1873)に東京で撃剣会興行を行い人気を博します。明治10年の西南戦争を経て、撃剣を再興する気運も生じました。

明治41年には、埼玉県域出身の星野仙蔵や小澤愛次郎らの粘り強い活動により、撃剣と柔術の旧制中学校正課への編入が帝国議会で可決されました。当館収蔵の地域史料からは、この頃の県域における撃剣の流行ぶりを垣間見ることができます。

【主な展示史料】

官許撃剣会(広告、刷物)(新井(侊)家文書27448)

[撃剣流行ニ付道具不用ならバ一組拝借願度書状](飯塚家文書8648)

[丹庄尋常高等小学校撃剣道具寄附ニ付賞状](高橋(周)家文書2489)

第3章 入間郡の天然理心流道場 水月館

明治26年(1893)、児島(小島)才三正長が館長を務める入間郡大家村(現坂戸市)の天然理心流道場「水月館」に、木下勇蔵(勇)が入門しました。勇蔵は明治29年から武者修行を始め、同42年に館主を継ぎます。同43年には越生警察分署の撃剣教授を嘱託され、大正7年(1918)には天然理心流の免許皆伝を授与されました。

当館では、木下家に伝来した古文書及び印章を収蔵しています。本章ではこの木下家文書から、木下勇蔵や水月館の実像に迫ります。

【主な展示史料】

天然理心流免許(木下家文書5)

印鑑(印文「水月館印」、木製)(木下家文書13)

英名録第壱号(対戦記録簿)(木下家文書15)

第4章 近代剣道の父 高野佐三郎

秩父郡大宮(現秩父市)出身の高野佐三郎豊正は、忍藩剣術指南役を務めた祖父苗正の下で小野派一刀流(中西派)を修めた後、無刀流の山岡鉄舟に剣を学びました。

佐三郎は明治21年(1888)から埼玉県警察本部に務め、浦和(現在の埼玉会館付近)に自宅兼道場「明信館」を建てます。同41年には東京高等師範学校の撃剣科講師となって集団指導法を研究し、大正元年(1912)には「大日本帝国剣道形」を制定、同4年には剣道指導書『剣道』を刊行するなど、剣術の近代化に貢献しました。

【主な展示史料】

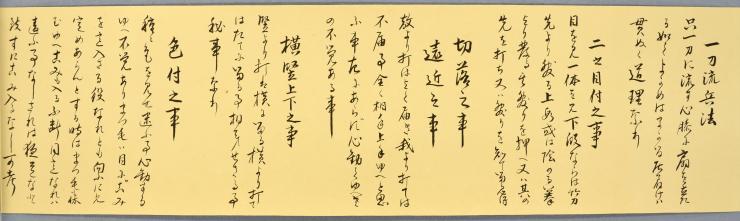

一刀流兵法十二箇条目録(桐箱付)(高橋(周)家文書1621)

大日本武術研究所設立費賛成人名簿(中村(宏)家文書77-188)

[高野師範修道学院設立致度ニ付寄附願状](カーボン複写)(小林(茂)家文書6203-1)

エピローグ 武徳殿の建設と浦和

明治28年(1895)、日本古来の武術を保存奨励すること等を目的として、京都に「大日本武徳会」が創設されます。同33年には埼玉支部も設置され、演武場である「武徳殿」の建設が計画されます。埼玉県の武徳殿は同42年に起工し、3年後に発会式が開催されました。

武徳殿が建てられた場所は、県庁の西側、現在の職員会館付近とされています。高野佐三郎の明信館が最初に建設されたのも浦和であり、この地は近代剣道にとって重要な役割を果たしました。

【主な展示史料】

[武徳殿及演武場建設ニ付寄附金募集](川田氏収集文書6638-1)

(武徳殿建築費寄附金受取につき)(森泉家文書1578)

浦和案内(飯島(徳)氏収集文書676)

資料画像

撃剣修行帳(藤城家文書351)

](/images/272088/okada4.jpg)

[神道無念流免許状](岡田家文書4)

](/images/272088/iiduka8648.jpg)

[撃剣流行ニ付道具不用ならバ一組拝借願度書状](飯塚家文書8648)

英名録第壱号(対戦記録簿)(木下家文書15)

一刀流兵法十二箇条目録(桐箱付)(高橋(周)家文書1621)

報道発表資料(ダウンロードファイル)

埼玉県立文書館令和7年度企画展「北武蔵の剣術」を開催します(PDF:702KB)(別ウィンドウで開きます)