トップページ > 県政情報・統計 > 広報 > 広報紙・テレビ・ラジオ・ソーシャルメディア > 広報紙「彩の国だより」 > 「彩の国だより」令和5年5月号 > 思い出の風景が危ない! 生物多様性を考えよう

ページ番号:233491

掲載日:2023年6月1日

ここから本文です。

思い出の風景が危ない!

~生物多様性を考えよう~

↑ベニシジミ、ウノタワ(飯能市)、アトリ、レンゲ、槻川(ときがわ町)、県狭山丘陵いきものふれあいの里センター(所沢市)、オニバス(左上から時計回り)

広報課からみなさまへ

「生物多様性」というと、一見、人間には無関係のように思えますが、暮らしに必要な水や食料、衣服、医薬品などは自然の恵みによって支えられています。今回は「生物多様性」をテーマに、人と自然の関わり方について考えてみましょう。

命と暮らしを支える生物多様性

命と暮らしを支える生物多様性

私たちは、自然の恩恵を受けている一方で、人間の活動が生き物からすみかや命さえも奪っている現状があります。近年、地球はかつてないほど危機的な状況にあり、生き物たちもいついなくなるか分かりません。美しい自然や生き物、そして自分たちの生活を守るために、生物多様性について学んでみよう!

【問合せ】県環境科学国際センター

電話:0480-73-8361

\大変だ!/ 絶滅の危機にいる生き物たち

\大変だ!/ 絶滅の危機にいる生き物たち

土地開発や耕作放棄、外来生物の増加、地球温暖化など人間の活動により、生き物たちの絶滅スピードは自然のスピードの約100〜1,000倍に。県内で絶滅の恐れのある種は1,873種となっています※。

※出典:埼玉県レッドデータブック動物編2018、埼玉県レッドデータブック2011植物編

県のシンボルが いなくなる!?

県では、わたしたちに身近で親しみのある動植物を県のシンボルとして指定していますが、多くが絶滅の危機にさらされています。

そもそも生物多様性ってなに?

そもそも生物多様性ってなに?

生物多様性とは、個性ある生き物たちの生命が互いにつながり支え合っていること。生物多様性条約では、生物多様性には3つのレベルがあるとしています。なお県内には、17,943種※もの動物や植物が存在しています。

※埼玉県レッドデータブック動物編2018、埼玉県レッドデータブック2011植物編より集計

3つのレベルの多様性

❶ 生態系の多様性 …

森林、湿原、河川など、 いろいろなタイプの自然がそれぞれの地域に形成されていること

❷ 種の多様性 …

いろいろな動物・植物や菌類、バクテリアなどが生息・生育していること

❸ 遺伝子の多様性 …

同じ種であっても、個体や個体群の間に遺伝子レベルでは違いがあること

5月22日は国際生物多様性の日

5月22日は国際生物多様性の日

国連が生物多様性問題に関する普及と啓発を目的として定めた国際デー

生物多様性を守るためにできること

生物多様性を守るためにできること

一人一人が、自ら生物多様性を体感し、命の連鎖や多くの生物とのつながりを認識することで、生物多様性の保全の大切さを理解することが重要です。できることからやってみましょう。

1. 旬のものを食べる

その季節にだけ味わえる旬のものは、栄養価が高くて新鮮でおいしく、さらに地元でとれたものを買って味わうことで輸送に伴う環境負荷を少なくすることができます。

\地産地消!埼玉の農産物/

▲えだまめ、ニンジン、茶(狭山茶)、ナスなど

2. 自然にふれて、学ぶ

県内には、自然に対する理解を深め、生物多様性を学ぶことができる施設や公園があります。いきもの観察や雑木林の散策に出掛けて、身近な自然にふれてみませんか?

県自然学習センター・北本自然観察公園

電話:048-593-2891

自然や環境問題を学習できる施設です。周りには、樹木や湿地などの自然環境を生かして整備された公園もあります。

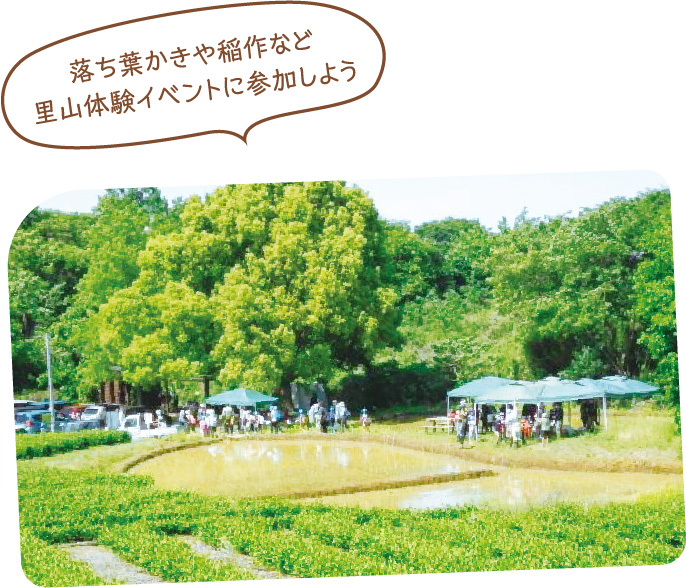

県狭山丘陵いきものふれあいの里センター(所沢市)

電話:04-2939-9412

身近な自然とのふれあいを通して、自然の大切さや自然と人との関わりなどを考えるための5つのエリアと、センターエリアがあります。

さいたま緑の森博物館(入間市)

電話:04-2934-4396

狭山丘陵に残る武蔵野の雑木林や里山の水田など、自然そのものを展示物としたフィールドミュージアムです。

行ってみよう! 県の自然公園

県内には、秩父多摩甲斐国立公園と10カ所の県立自然公園があります。雲海で人気の美の山や長瀞の宝登山などへ、新緑の季節にハイキングに出掛けて、歩きながら風景を楽しんでみませんか?

【問合せ】県みどり自然課

電話:048-830-3156

3. 環境に優しいものを選ぶ

「生態系への配慮が行き届いた森林から生産されたもの」や「水産資源や海洋環境を守って獲られた水産物」など、エコラベルなどが付いた生物多様性のことが考えられている商品やサービスを選びましょう。

気を付けて!なかには危険な生き物も

気を付けて!なかには危険な生き物も

もともとその地域にいなかったのに、人間によって他の地域(特に海外)から持ち込まれた生物のことを外来生物といいます。人に危害を加えたり、病気を拡げたり、農産物へ被害を及ぼしたりとさまざまな影響を及ぼす可能性があります。

入れない・捨てない・拡げない!外来生物

県内では、特にペットとして輸入され飼われていたものが野生化してしまったアライグマや輸入木材などで運ばれてきて繁殖してしまったクビアカツヤカミキリなどがいます。

ニホンジカの食害が進行・拡大中!

狩猟者の減少・高齢化などにより、ニホンジカの生息域が拡大。近年、秩父などの中山間地域では、手入れ不足の森林や耕作放棄地などが増え、食害による森林被害が進行・拡大し、土砂崩れも発生しています。

県ではこんな取り組みをしています

県ではこんな取り組みをしています

県生物多様性センターを開設!

県では、生物多様性の保全を進める関係者の連携・情報共有の拠点をつくるため、令和4年4月1日に県生物多様性センターを環境科学国際センター内に新しく設置しました。ここでは、生物の情報収集や管理・発信、地域保全活動の支援などさまざまな取り組みを行っています。

情報の収集・管理・発信

- 県レッドデータブックの改定・発行など

地域保全活動の支援

- 県内の生物多様性保全団体の活動支援

調査研究

- 希少野生動植物の調査・保全対策

- 特定外来生物の調査・防除対策など

教育・普及啓発

- 県政出前講座、研修など

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください