トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > エネルギー政策・温暖化対策 > 暑さ対策・ヒートアイランド対策

ページ番号:4692

掲載日:2023年11月14日

ここから本文です。

暑さ対策・ヒートアイランド対策

各種施策

打ち水

- 埼玉打ち水の環

- 【終了しました】令和5年度のさいたま打ち水大作戦

日傘

住宅におけるヒートアイランド対策

暑さ・ヒートアイランド関連調査等

ヒートアイランド現象とは

市街化の著しい都市部では、郊外に比べて平均気温が高くなる現象が起きています。地図上に気温の高い都市部が「島」のように浮き出ることから、ヒートアイランド(熱の島)と呼ばれています。

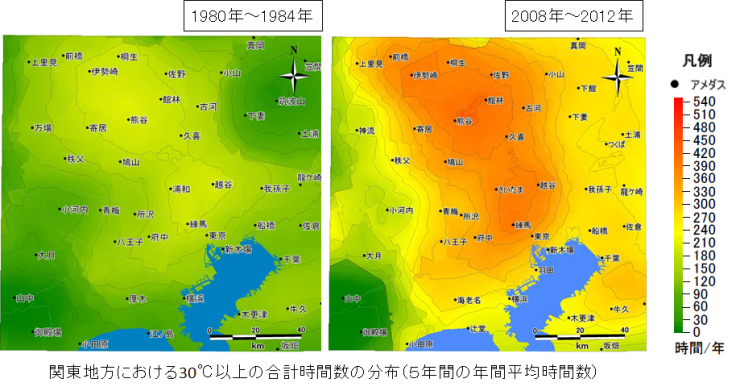

都市部における気温が30℃以上の時間数は、1980年代前半には年間200時間程度でしたが、最近では約2倍になり、その範囲も郊外に広がっています。

出典:環境省資料

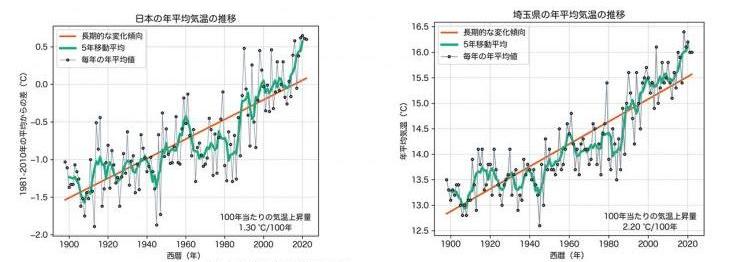

1898年から2022年までの熊谷地方気象台の気温上昇率は、100年に換算すると2.2℃となり、日本の気温上昇率(1.3℃/100年)と比較すると高くなっています。

出展:気象庁資料から埼玉県作成

県では、ヒートアイランド現象の実態を把握し効果的な対策を検討するため、県内の小学校の百葉箱を利用し、温度実態調査を行っています。詳細については、以下の調査を御参照ください。

ヒートアイランドの原因

都市部の気温が高くなる原因として、(1)地表面被覆の人工化、(2)人工排熱の増加、(3)気象条件・地理的条件が挙げられます。

地表面被覆の人工化とは、緑地が少なくなり、地面が熱をためやすいアスファルトやコンクリートに覆われていることです。緑地の樹木や自然の地表は、水分を十分含んでいるため、夏の強い日射を受けても、水が蒸発する際に熱が奪われ、高温にはなりません。アスファルトやコンクリートは、水分をあまり含まないため、日中の日射を受けて高温になり、夜間に熱を放出します。このため、都市部では、夜間も気温が低下しにくくなります。

人工排熱とは、建物の冷暖房、工場での生産活動、自動車の利用など、電力や石油などの消費によって発生している排熱をいいます。都市部では人口の集中により、多量のエネルギーが消費されています。こうした排熱が都市を温暖化する原因の一つとなっています。

気象条件・地理的条件とは、海や河川、市街地の配置などに影響される風の影響などをいいます。夏の日中は、東京湾から県内に向かって南風(海風)が吹いています。越谷や熊谷の気温上昇には、都心部で暖められた大気を運ぶ風の影響も大きいと考えられます。

ヒートアイランドの対策

県では、オフィスや工場、住宅などの建築時の工夫や民有地における緑化対策など地域や取組主体に適した対策を取りまとめ、これを広く普及させるため、「埼玉県ヒートアイランド対策ガイドライン」を平成21年に策定しました。

1 熱をためない・熱を反射する

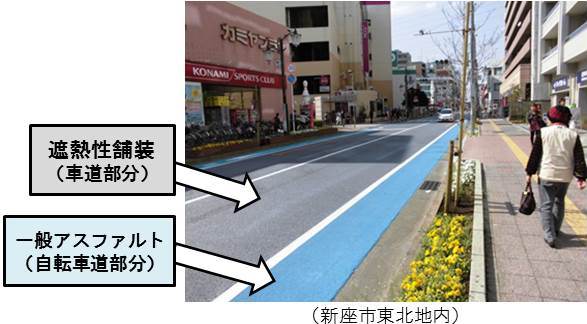

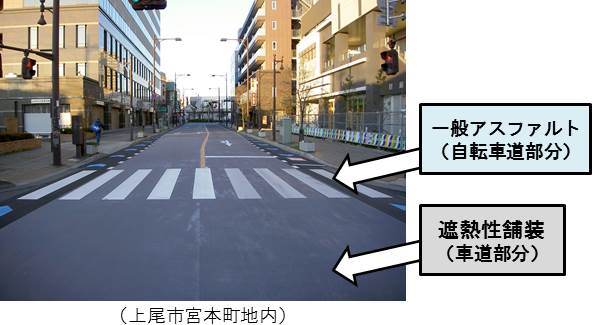

路面や建物に熱をためない対策として、舗装や塗装を利用したものがあります。保水性の材料による舗装や、熱を反射する塗料による屋上の塗装などが行われています。

【遮熱性舗装の施工例】

|

|

|

※遮熱性舗装:舗装面に樹脂製の塗料などを塗布することにより、日射エネルギー量の約半分を占める赤外線域を反射させる舗装。

なお、県では、遮熱性舗装及び歩道等に利用する16の技術対策について「ヒートアイランド対策技術公開検証」を行いました。

また、緑を増やすことも大切です。今ある緑地や水面を残していくとともに、建物の屋上や壁面の緑化を進めていくことが必要です。

【屋上緑化や壁面緑化の施工例(さいたま新都心)】

(さいたま新都心)

2 人工排熱を減らす

空調や自動車利用など、私たちが使ったエネルギーは、熱になって環境に放出されます。節電などのこまめな省エネルギーは、資源の節約、地球温暖化防止だけでなく、ヒートアイランドの防止にも役立ちます。

3 風通しのよい建物の構造や配置

建物を建てる際に、風の通り抜けを考えた構造や配置とすることによって、空気の入れ換えを促進し、熱を逃がすことができます。東京都内の大崎駅周辺では、都市再開発により新たにビルを建設する際に、川からの「風の道」を確保できるように配置するなどの試みが行われています。

4 先導的ヒートアイランド対策住宅街モデル事業

県では平成28年度から30年度まで、総合的にヒートアイランド対策を施した先導的な住宅街モデルを、民間事業者とともに創出しました。

整備した住宅街は、ヒートアイランド対策を施した先導的なモデルとして、効果を検証するとともに、広く周知していきます。

事業の詳細については、以下のリンクを御確認ください。

お問い合わせ